| |

| |

| ・今現在の最新の情報は、トップページに表示されるツイッターをご覧ください。 |

| |

2012.7.31(月) スタジオ

NikonD800 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

スタジオでの写真は、凝ればきりがない。かと言って、写真がただ使えればいいや、というのも面白くない。

では、どうしたらいいのだろうか?

僕が心掛けているのは、上手いやり方を確立し、なるべく少ない時間で高品質な写真を撮ること。写真を実際に撮ることよりも、どうやって撮影するのがいい方法なのかを考え、その確立に力を入れる。

上手いやり方とは、なるべく大がかりではない方法。でも、省略もし過ぎない。

そこに頭を使ったり勉強をする余地があり、それがスタジオの難しさであり、面白さであるとも言える。

野外の場合は、必ずしもそうではない。野外は、スタジオに比べて偶然の要素が多く、上手いやり方を確立することよりも、とにかく現場で長く過ごすことの方が物を言う場合も多い。

例えば、スタジオでは照明が悪ければ、そこで撮影されるすべての写真が悪くなってしまう。だから、最初が肝心。

しかし野外では、お日様は刻々と位置を変えるから、カメラマンは下手糞でも、偶然にいい光線状態になっている時間帯が一日の中に必ずある。そこに、自分がいることが肝心だと言える。

NikonD800 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

NikonD800 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

昨日は、うちの犬をスタジオで撮影してみた。

僕が普段撮影しているものに比べると、柴犬はむちゃくちゃデカい。

スタジオでは、被写体が大きくなると、急激に大掛かりになる。

被写体の1辺が2倍になると、その体積は、2の3乗であるから8倍になる。つまり、普段の倍の大きさのものを撮影するためには、普段の8倍のスペースが必要な計算になる。

やってみると、今の状態のうちのスタジオは、柴犬の撮影はほぼ無理。今日の画像が限界であろう。

しかし物に工夫を施せば、かろうじて柴犬くらいは対応できそうなので、さっそく物を注文した。

(写真展のお知らせ)

● 野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月3日(火)〜8月30日(木)

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

展示は、平尾台自然観察センター、白野江植物公園、山田緑地公園の順に、北九州市内の会場を巡回予定。

|

| |

2012.7.25〜30(水〜日) 詐欺?

3〜4ヶ月に一度、領収書と銀行の通帳の類を整理する。すると、何の取引だったのか、どうしても思い出せない記載が時々ある。

ずっと気になっている会社が1つあった。

たまに、僕の口座からお金が支払われている。まさか、気付かぬうちに何かを定期購買させる詐欺じゃなかろうなぁ?実に怪しからん!

いつか突き止めてやろう、と気合が入る。

そして先日、ついにその日が来た。マークしていた名前だった。

相手は思いがけない会社だった。

統廃合で名前が変わったプロダクションであり、口座からお金が引き落とされていたというのは僕の勘違いであって、その逆に、本を増刷した分のギャラが振り込まれていたのだった。

詐欺?なんて疑ってしまって、なんと失礼な。

いつもは、目を通すこともない支払いの明細を、過去に遡ってまじまじと眺めてみる。

すると毎回、ザリガニの本はカタツムリの本の、1.5倍〜2倍売れていることが分かった。

確かに、そのルックスからしても、ザリガニの方が人気があるだろうと思う。水辺でザリガニを見つけた時の子供たちの喜び方はスゴイ。

何が売れるか?は、最初から決まっている部分がある。

ならば、カタツムリの本では、カタツムリでしかできないことを表したいと思う。単純に受けを狙うのではなくて、深みのあるものにしたい。

ともあれ、自然写真の世界にも、『売れ筋』が存在する。

ただ、ある媒体では売れ筋である写真が、別の媒体では、ほとんど売れないなどという現象もあるから、自分が撮りたい写真を、喜んで買ってくれる媒体を探すのも大切なことだ。

自分との相性だ。

さて、昨年、ある経営者から、声をかけてもらった。

話を聞いてみると、その方が求めておられる写真と自分がやりたいことの一部が、ダブっていることに気付いた。

求められているのは、大変に仕事的な撮影で、僕がやりたいことそのものではないが、それらの仕事を違った切り口でまとめ直すことで、自分のやりたいこともできる感じがする。

時々、そうしてサッと先が見通せることがある。

善は急げでこれまでの自分の仕事のスタイルに変更を加えている最中だが、新しいことに取り組むと、最初は必ず上手くいかないことがおきるもので、ここ数日は、頭が混乱をして気が狂いそうだ。

(写真展のお知らせ)

● 野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月3日(火)〜8月30日(木)

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

展示は、平尾台自然観察センター、白野江植物公園、山田緑地公園の順に、北九州市内の会場を巡回予定。

|

| |

2012.7.24(火) 60ミリマクロ

NikonD800 Ai AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D+接写リング SILKYPIX

前回カタツムリの孵化を撮影したのは、まだフィルムの時代だった。レンズは、キヤノンのEOSに、MP-E65mm

F2.8 1-5×マクロフォトを取り付けた。

MP-E65mmは拡大に特化したレンズであり、小さなものを撮影する際には便利なレンズだ。

随分前に、

「先にお金を払うから、それで機材を揃えて、うちでメダカの卵の撮影の仕事をしてください。」

と前払いでお金をもらった際に買ったレンズだった。

他社には、これに相当する物はないが、今僕が主に使用しているニコンもこうしたレンズを出してくれたらなぁと何度も思った。

しかし、ないものはない。

そこで、一昔か二昔くらい前の手法ではあるが、60ミリのマクロレンズに接写リングを取り付けてみた。

すると、思いの他、結果がいいことに驚かされた。

キヤノンのMP-E65mmは、拡大し、絞りを絞って使用することに特化したレンズなので、それ以外のことは疎かになっている面があり、例えば絞りの形やボケは非常に汚い。

その点、60ミリマクロに接写リングの組み合わせは、ボケがいい。

NikonD800 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED

100ミリクラスとの比較では、60ミリは被写界深度が深いので、同程度の被写界深度に撮影する場合、より絞りを開けることができる。

レンズは、絞り過ぎると回折現象によってシャープさが損なわれるが、より絞りを開けることができる60ミリでは、その分、シャープに撮影できる。

僕がこれまで使用していた60ミリは、古いAi AF Micro-Nikkor 60mm F2.8Dだが、先日、オークションで、新型で、非常にシャープという評判のAF-S

Micro NIKKOR 60mm f/2.8G EDを手に入れた。

ここのところ、とにかくシャープに撮影してほしいという依頼がたて続いた。

(写真展のお知らせ)

● 野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月3日(火)〜8月30日(木)

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

展示は、平尾台自然観察センター、白野江植物公園、山田緑地公園の順に、北九州市内の会場を巡回予定。

|

| |

2012.7.23(月) 誕生

いよいよ孵化が間近なカタツムリ。

卵の殻を中から食べ、卵の中をグルグルと回りながら殻を破って出てくる。

残り半分になった卵の中に、黒っぽいしみのようなものが透けて見えているのを見つけ、これはいったいなんだろう?と気になる。

カタツムリが向きを変えた時に、それを確認してみた。

上の画像のカタツムリの左側、卵の殻との間に、その物体が見える。

糞かなぁ・・・。

誕生というと、生き物がお母さんの体の中から出てきたり、卵から出てくる瞬間をイメージするが、生き物たちを見つめてみると、もっと前にすでに命が始まっていることに気付かされる。

カタツムリの場合なら、卵の中で動いているし、卵の殻を食べているし、もしかしたらこのカタツムリなどは、その食べた卵を糞として出していたのかもしれない。

孵化は、その生き物にとって大きなイベントであることは間違いないのだろうけど、決して命のはじまりではない。

しかしだからと言って、命のはじまりは受精の瞬間だと言われると、理屈っぽくてピンと来ない。

では、いつが命の始まりなのだろうか?

命は少しずつ少しずつ始まるのであり、本当は、ここが命のはじまりなどと決めることはできないような気がする。

「お腹の中で胎児が動いた!」と妊婦さんが感激をするのも、もしかしたら同じような感覚なのかもしれない。

死も同様で、もしもご臨終ですと宣告されたとしても、1つ1つの細胞はまだ生きていて、それが少しずつ少しずつ死んでいくのであり、ここから先が死と言える瞬間など、ないように感じる。その証拠に、死んで間もない死体は、心臓や脳が機能していないだけで、多くの人にとってただの物体ではないだろうし、粗末にできない存在なはずだ。

ただ、人間社会では、これが誕生、これが死と、生や死を定義する必要がある。

なぜなら、ある人にとっての誕生や死と、別の人にとっての誕生や死が違っていたなら、場合によっては大問題になるから。この人はもう死んでしまったと思って火葬をしたら、殺人罪になってしまったり、まだ生まれてないと考え中絶をしたつもりが、殺人罪になったりするようでは社会が混乱してしまう。

しかしどんなに定義をしても、感覚として、それを受け入れられるかどうかは別問題。

だから、脳死は人の死かどうか?という議論があったし、中絶にしても、感覚として受け入れられない方もたくさんおられるだろう。

そんな時、人は人間であると同時に動物であることを思うと、人間社会の事情をいったん忘れ、野生の生き物の生や死をよく見てみるのも悪くないんじゃないかと僕は思う。

今撮影中のカタツムリは、許されるなら、そんな本にしたい。

ともあれ、カタツムリの卵の中にあった糞のような物体が、果たして本当に糞なのかどうか、答えてくださる方がいるのかどうか。

誰に聞いたらいいんだろう?

カタツムリの卵を研究している人など、日本には多分いないだろうなぁ。

(写真展のお知らせ)

● 野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月3日(火)〜8月30日(木)

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

展示は、平尾台自然観察センター、白野江植物公園、山田緑地公園の順に、北九州市内の会場を巡回予定。

|

| |

2012.7.19〜22(木〜日) 金持ちになる?

僕はとにかく横着者なので、面倒なことは先延ばしにしたくなる。だからその悪い癖が出ないように、そんな自分に対する対策が、悲しいかな欠かせない。

性格は簡単に変えられないから、それは、気合いでは解決することができにくいし、方法を工夫することになる。なるべく、自分が面倒だと感じないようなやり方を考えるのが、自分にできることのほぼすべてだ。

スタジオでの撮影に関して言えば、機材は撮影終了後も仕舞い込んだりせずに、いつでも物さえおけばすぐに撮影できるようにしてある。

そうしておけば、横着者の僕でも、そこに置くだけすぐに写真が撮れるのだから、まあ撮っておくか!という気になれる。

一言でスタジオと言っても、何を撮るかによって準備は違ってくるから、一般撮影に使用するスペース、水槽を使用した撮影に使用するスペース、標本撮影に使用するスペース、動きのあるものを撮影するスペースと、目的の数だけ場所を確保し、照明器具や照明を支えるスタンドも、その数だけ揃えている。

ただそれでも、水槽を使用した撮影は実にめんどくさい。

まず、撮影に適したサイズの水槽を設置し、水を入れなければならない。

一般に、生き物を入れる場合、水道水に含まれる有害な塩素を飛ばすために水を汲み置く必要があるが、うちの蛇口にはフィルターを取り付けてあるから、水温さえ問題なければ、その水をすぐに使用できる。

ただ飼育ならともなく、撮影に関して言えば、水道から出たばかりの水を水槽に注ぐとガラスに小さな気泡がたくさん付着し、これがなかなか取れず、また取っても取っても新たに気泡が出てきて写真に写ってしまうから、水は前日より前に汲み置く必要がある。

撮影終了後は、ポンプと長いホースを使用して水を抜き、水槽を空にするが、底にわずかに水が残ってしまうから屋外で水槽をひっくり返す。

僕は燃え尽きやすいタイプであるから、撮影終了後は大抵抜け殻のようになっているし、その後の片づけは大変に煩わしく感じられる。

片づけをしながら、いろいろなサイズの複数の水槽を、あらかじめずらりと設置しておけるような広い場所があったらなぁ、などと妄想してしまう。

それぞれの水槽のそばには、汲み置き水が出てくる蛇口を設置しておく。

床は水をこぼしてもいいように防水で。

魚を撮影していると、撮影の前にあらかじめ餌を抜いておいても少なからず糞で水が汚れて撮影に差し障るから、すべての水槽には水を循環して糞を取り除くシステムを。

水槽はすべて特注で、底に排水口付き。撮影終了後は、栓を抜くだけで、水が簡単に排水できる。

スゴイ設備だな!

いったい、どんな金持ちになるつもりなん?

昨日は、水槽撮影で燃え尽きたところで、カタツムリの孵化が始まったことに気付いた。

生き物の撮影はチャンスがすべてであり、どんなに疲れていても、その機会が訪れたなら、写真を撮らなければならない。

そのカタツムリの撮影に関しては、また明日にでも。

(写真展のお知らせ)

● 野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月3日(火)〜8月30日(木)

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

展示は、平尾台自然観察センター、白野江植物公園、山田緑地公園の順に、北九州市内の会場を巡回予定。

|

| |

2012.7.18(水) 舞台設定

自然の写真の中でも、図鑑の写真を撮ることにはあまり興味がない。図鑑の場合、僕のような考えることや論理にこだわりがあるタイプよりも、知識や情報にこだわりがあるタイプの人が向くだろうと思う。

子供の頃から、情報や知識が不得意だった。学校の教科の中では、好きだったのは数学。自然は物心ついた時から好きだったけど、理科という情報がびっしり詰め込まれた教科はあまり好きではなかった。

図鑑を見るのは好きだけど、自分が自然にカメラを向けるなら、お話として写真を撮りたい気持ちが強い。

そのお話の場合、舞台設定が必要になるが、ここしばらく考え続けているのは、今制作中のカタツムリの本の舞台設定のことだ。

子供向けの自然の本の場合、舞台設定は、生き物がこんな場所にいましたよ、という展開が多いが、僕は単純にその生き物の生息環境を紹介するよりも、日本の自然はこんな自然であって欲しいという自分の思いをそこに込めたい気持ちがある。

理想郷を妄想してロマンに浸りたいのではない。現実的なところで、何かを提案したい。

今日は、カタツムリの生息環境を何カ所か見て回った。

事務所の近所の森林公園で、マルタンヤンマを撮影する機会があった。

このトンボは珍しいトンボではないが、活動が薄明薄暮の時間帯に限定されるようで、撮影のチャンスは少ない。

ただどんなに見にくい生き物でも、不思議なことに、それを簡単にみられる場所が全国に一カ所くらいはあるもので、こののトンボの場合も、関東に比較的簡単に見られる公園があり、そこには撮影者が集中するようだ。

写真を目的とするならば、そこへ行けばいいと思う。

けどれも、僕の場合は、写真を撮ることを目的にしているわけではない。

自然にカメラを向ける動機は人それぞれであり、多いのは、写真機を使った採集や絵画だろうと思うが、僕は、写真を撮ることで自分が自然とは何かを考えたり、知りたい気持ちが強い。

思いを言葉や文章にしてみると、しばしば意見が整理されるように、写真を撮ることにも同様の効果がある。

ともあれ、情報の類をすべて否定するつもりはないが、できるなら情報には頼りたくない気持ちがあるし、自力で探したい気持ちが強い。

人に案内してもらう場合もあるが、情報をもらうことよりも、生き物が好きな誰かの生きざまを見ることができるのが楽しい。

(写真展のお知らせ)

● 野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月3日(火)〜8月30日(木)

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

展示は、平尾台自然観察センター、白野江植物公園、山田緑地公園の順に、北九州市内の会場を巡回予定。

|

| |

2012.7.17(火) 個の力

7月8日のワークショップの際に、子供たちが撮影した写真や写真につけた文章は、ボコヤマクリタさんの手で本になる。

昨日、その制作過程のものを見せてもらったのだが、改めてボコヤマさんの才能に魅了された。

普段、僕がボコヤマさんと組んで仕事として取り組んでいる商業出版の場合は、今回のようなワークショップと違って制約が多い。出版は権威であるから下手なことやうかつなことはできにくいし、どうしても手堅く手堅く、コンパクトにコンパクトに・・・となる。

しかしこうした才能を見せつけられると、ボコヤマさんのアイディアが出版の場で余すところなく発揮されたらなぁ・・・と強く思う。

自分にとって写真や本作りは仕事であるから、僕は人と強調することを大切にしてきたが、制作と名のつくものに取り組む人間は、やっぱり強く自己主張をすべきじゃないかと近頃感じるようになってきた。

ボコヤマさん手製の本は、7月25日から福岡アジア美術館で開催される 『 おいでよ!絵本ミュージアム2012 -未来へGO- 』 の会場のタケシンのコーナーで展示される。

他にタケシンお勧めの30冊の本が紹介されることになっているから、僕は、自分が所有している本の他に、図書館に出向き、片っ端から子供向けの自然の本を手に取り、それらの本に真っ新な気持ちで目を通してきた。

すると、評価が高い本は、協調とか和といった発想よりも、「自分はこうしたい」というぶれない気持ち、自信、強い信念、リーダーシップの元で作られているように感じた。

本と言ってもいろいろな立脚点のものがあるから、すべての本がそうした気持ちで作られる必要はないと思うし、もちろん協調や和も大切なのだろうけど、それはどちらかというと組織がすべきことであり、フリーの者に求められているのは突破力や個の力であるような気がしてくるのだ。

(写真展のお知らせ)

● 野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月3日(火)〜8月30日(木)

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

展示は、平尾台自然観察センター、白野江植物公園、山田緑地公園の順に、北九州市内の会場を巡回予定。

|

| |

2012.7.15〜16(日〜月) PX-7V

自家用のプリンターを使用した写真のプリントは、以前なら大変に難しい作業だった。とにかく、刷っても刷ってもちゃんとした色にならなかったから、その時の苦労した思い出から、いまだに写真をプリントするとなると、実に厄介な作業を背負込んでしまったような気持になる。

難しかった原因は1つではなかった。

まずは、機器を正しく調整するやり方が普及していなかった。それから、プリンター自体の性能の問題もあった。

プリンターがある一線を越えたのは、従来の染料インクではなく顔料インクを使用したエプソンのPX-G5000の登場時だったように思う。

それまでは何枚も何枚も修正を加えながら刷り直しをして、ようやくそれなりに納得できるプリントを作成してたのが、一発目からいきなり高品位なプリントが出てきたのだ。

その時の驚きは、今でも忘れることができない。いくらで買ったのか覚えてないが、ああ、これは安いと感じた。

感激のあまり、プリントを持って知人に見せにいったのが、まるでつい先日のことのようだ。

PX-G5000以前にも顔料インクのプリンターは存在したが、特殊なプリンターである感は否めなかった。ところがPX-G5000の場合は、普通に使用できるプリンターだった。

ただそれでも、当時は、プリント用の画像の調整や印刷に使用するソフトの設定に、それなりの知識を要した。

それから数年が経過し、今やプリントは、何でもない作業になった。

今日はイベント用に200枚以上のプリントを作成。以前なら、ちゃんとしたプリントにはどんなに短くても一枚15分は要していたから200枚と言えば正味の作業時間が最低50時間であり、ありえない数字だ。

しかし今なら、ソフト上でまとめてプリントしたい画像を選び、印刷のボタンをクリックするだけでよし。

今回のプリントには、エプソンのPX-7Vを使用。PX-G5000と比べると、さらに格段に扱いやすくなっていて、非常に完成度が高い。

エプソンにはより高価なPX-5Vというプリンターもあり、そちらは使用したことがないが、プリントを見せることを目的に写真を撮っている人以外は、迷わず7Vを選んでいいのではないかと感じる。

ソフトは、フォトショップなどの画像処理ソフトではなくて、エプソンのプリント用のソフトを使用。

色を自動的に補正する機能はオフ。これをオフにしておけば、パソコンのモニターに表示されるままの色にプリントされる(モニターの取り扱いが正しいことが条件になる)。

色の自動補正をオンにすると、元画像よりもより鮮やかに、くっくりと見栄えがするようにプリントされる。

フォトショップなどの画像処理ソフトを使ってプリントする場合は、用紙のサイズに合わせて画像のサイズを変更する必要があるが、エプソンのソフトの場合は、画像の大きさは用紙に合わせて自動的に調整される。

(写真展のお知らせ)

● 野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月3日(火)〜8月30日(木)

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

展示は、平尾台自然観察センター、白野江植物公園、山田緑地公園の順に、北九州市内の会場を巡回予定。

|

| |

2012.7.13〜14(金〜土) 64ビット

以前は、画像と言えば、パソコンは絶対的にマックだった。

だから僕も最初はマッキントッシュを使用していたのだが、画像を扱う者としては比較的早い時期にウインドウズに変えた。

理由は、マックの方が余計にお金がかかるからだったけれども、みんながあまりに、

「マック!マック!」

と言うものだから、たかがパソコンじゃねぇかという反発の心が強く働いたのも大きかったように思う。

画像を取り扱う場合、正しい色に画像が見えることが大切だが、マックが優れているのは、その色の管理だ。

僕はパソコンはあまり得意ではないので厳密に言えば間違えている可能性もあるが、原理としては、マックの場合はOSの段階で色の管理をする。だからそこさえしっかりしておけば、その下にあるすべてのソフトでちゃんと色の管理がなされる。

それに対してウインドウズは、OSでは色の管理をせずに、OSの下にあるソフトの段階で色の管理をする。ところが、ソフトには色の管理の機能が備わっているものとそうでないものとがあり、ソフトによっては正確な色をみることができない。

例えば、ウインドウズのインターネットエクスプローラーは、S-RGBという規格の色しか正確に表示することができない。したがってインターネット上に別の規格の色(アドビRGBなど)の画像をアップしたら、ウインドウズのユーザーには正確な色には見えないことになる。

一方でマックの場合なら、インターネット上の画像でも正しい色に見える。

インターネットを見る人の多くは、ウインドウズのユーザーである。したがって、インターネット上に画像を上げる場合は、大部分の人に正しい色で見てもらうためには、画像をS-RGBの規格にしておく必要がある。

色の規格など分からないという人のために書いておくと、デジカメを普通に使用すれば、その画像はS-RGBの規格になるので、そのままでいいということになる。一般的なデジタルカメラは、ウインドウズに合わせて設定されているのだ。

ともあれ、マックからウインドウズに変え、XPからVISTA,VISTAから7へとOSが変化し、ついでにVISTAあたりからパソコンが64ビット化したことで、困ったことも起きた。

古いニコンのスキャナーなどは64ビットには対応しておらず、64ビット用の新しいドライバーを提供するつもりもないのだという。

しかしスキャナーは必要だし、うちにあるニコンのスキャナー・ED8000などは高価なので、使えなくなっては困る。

そこでスキャナーを使うために32ビットのXPのパソコンを一台残していたのだが、さすがに古くなった。

そんな時、ニコンの高価なスキャナーを64ビットのパソコンで使用する裏ワザがあるとネット上で目にしたので、昨日それを試してみたら、ちゃんと使えるようになった。

やり方は、

http://yamaro.asablo.jp/blog/2010/02/22/4899907

に記してある。

これを読むと、どうも、ニコンのスキャナーが64ビットのパソコンでは本質的に動かないのではなく、ほんのちょっとしたことで動かないだけのようだ。

同様に、エプソンのGT-7600Uというスキャナーも、64ビットに対応したドライバーが存在しないのだが、こちらも裏ワザで対応できた。

GT-7600Uの場合は、エプソンの64ビットに対応している別の機種のドライバーをパソコンにインストールする。

ただし、そのままでは認識されないので、手動で、その別の機種のドライバーとGT-7600Uを結び付けてしまう。

つまり、別のスキャナー用のドライバーでは、ドライバーと機器の名前が一致しないなどという理由で撥ねられているだけで、名前さえごまかしてしまえば、本質的にはちゃんと動くようなのだ。

GT-7600Uは、オークションで300円で買ったものだが、やっぱり動くものを捨てるのは心が痛む。

ニコンのスキャナーは、値段と、あの程度の操作で動くようになることを考えると、メーカーは責任を持ってほしい気がする。

スキャナーが64ビットの最新のOSの元でも動くようになり、ついに、いよいよ力不足のXPのパソコンとさよならする時がきた。

(写真展のお知らせ)

● 野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月3日(火)〜8月30日(木)

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

展示は、平尾台自然観察センター、白野江植物公園、山田緑地公園の順に、北九州市内の会場を巡回予定。

|

| |

2012.7.11〜12(水〜木) 自家製

数年前に金魚の撮影の仕事をして、その際に繁殖させた自家製の金魚の一部は、今でも飼い続けている。

本当なら、それらの魚を種親にして毎年繁殖をさせ、武田ブランドの金魚を立ち上げたいくらいなのだが、いい金魚を作る場合、孵化直後〜1か月くらいの世話の忙しさは尋常ではなく、野生生物の撮影が滞ってしまうので卵を取ったことはない。

画像の金魚は、少なくとも地方のペットショップなどではまず見かけることがないようないい魚だと思う。

ど素人が作った魚としては上等だと自負しているのだが、尾っぽが弱いのと、ちょっとばかり小さい。

尾が弱いのは、飼育スペースが狭いからだろうと思う。

大きさに関して言えば、繁殖をさせる場合は、大きくなりきれない魚は処分してしまうのがセオリーだが、写真を撮る場合は、小さな物の方がやりやすい面が多々あり、あえて残してある。

とは言え、都合よく頻繁に撮影の仕事があるわけではなく、この魚を撮影したのは今回が初めてだ。

維持にかかる費用を考えれば、どう考えても必要な時に買った方が安いが、自分で増やした魚には特別な思い入れがある。

2012.7.9〜10(月〜火) 一人になりたい

写真を撮る人には、大きく分けて2つのタイプがある。

1つは、物を追いかけるタイプの人。1つは、光を追いかける人。

一般に、生き物の写真家には、物を追いかける人が多い。例えばトンボの写真家なら、まずはトンボを探すことから始める。

が、僕の場合は、生き物の写真家としては、光を追いかけている時間が長いタイプだと思う。

光を追いかける場合、太陽の位置に合わせて、自分が何をするかを決める。だからいつも、お日様の位置や天候を気にする。

その場合に、早起きが必要になったとしても、大して苦ではない。

ところが、人との約束で時間を決められると、それが早起きではなく、時間にゆとりがあったとしても妙に堪える。

特に、イベントで絶対にその時間に行かなければならない、などというケースでは、約束を忘れないように!忘れ物をしないように!などと考えすぎてしまい、約束の時間の前に疲れ果ててしまう傾向がある。

だから、イベントが終わったあとは、人間社会のことを可能な限り忘れ、誰も来ない場所で、静かに写真を撮りたい気持ちが強い。

そんな日は、いつもは撮影しないような被写体がいい。

今回は、食虫植物を撮影してみた。

2012.7.8(日) ワークショップ

7月に、福岡アジア美術館で開催される 『 おいでよ!絵本ミュージアム2012 -未来へGO- 』 という絵本のイベントに、少しだけ参加させてもらえることになった。

そのプレイベントで、7月8日は、子供たちを対象とした写真教室。

と言っても、先生の出番はほとんどなし。みんな、次々と小さな生き物を見つけては、勝手に写真を撮る。

子供の頃は虫が怖くなかったのに、大人になったら受け入れられなくなった、という話はよく聞くが、なぜだろう?とたまに考えることがある。

1つ言えるのは、小さな子供は、虫を見つけるのが上手いということ。その頃だけに備わっている能力があるに違いない、と僕は感じる。

以前、確テレビの番組だったと思うが、生まれて間もない人間の子供には、全員に絶対音感が備わっているが、大人になる過程で大抵の場合、それが失われるという話を聞いたことがある。

失われるのは、絶対音感が備わっていたら、困ることもあるからだという。

例えば、高い声の人がカメラと発音しても、低い声でカメラと発音しても、僕には同じ発音に聞こえるのだが、絶対音感が備わっていると、別の音に聞こえてしまうからである。

ともあれ、中に一人、まさに生き物の探しの達人としかいいようがない男の子がいて、この能力が今の僕に備わっていればなぁ・・・などと一瞬考えてしまった。

僕は、人前で何かをするのは好きではないが、こうしたイベントの際には気付きが多い。

いつも、イベントを引き受ける際には、

「面白そうやな。」

と思い、その日が近づいてくると、

「断わっておけば良かったかな・・・引き受けてしまうとはなんと愚かな!」

と嘆き、イベントが終わると、

「ああ、実にいい機会を与えてもらった。」

と思う。

(写真展のお知らせ)

● 野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月3日(火)〜8月30日(木)

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

展示は、平尾台自然観察センター、白野江植物公園、山田緑地公園の順に、北九州市内の会場を巡回予定。

|

| |

2012.7.7(土) 写真展

野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人で10枚ずつの写真を持ち寄る。ここ数年毎年開催している、恒例の写真展が始まった。

野村さんは野鳥や花、西本さんはトンボ。僕は、「僕の天地創造」というテーマで、主に風景の写真を選んだ。

今年は、3人がそれぞれ、撮影テクニックを解説した。

● 野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月3日(火)〜8月30日(木)

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

展示は、平尾台自然観察センター、白野江植物公園、山田緑地公園の順に、北九州市内の会場を巡回予定。

|

| |

2012.7.2〜06(火〜金) トカゲ釣り

NikonD800 Carl Zeiss Distagon T*2.8/21ZF.2 SILKYPIX

NikonD800 AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4.5-5.6G(IF) SILKYPIX

NikonD800 TAMRON SP AF90mmF/2.8 Di MACRO1:1 SILKYPIX

古代の山城跡に、希少な植物が花を咲かせる湿地があると聞き、さっそく行ってみた。

晴れたり、雨が降ったりの難しい天候。

この日は、カエルの子供祭り。小さなニホンアカガエルやヒキガエルが、ピョンピョン飛び出してくる。

ニホントカゲの姿も多い。

先週だったか、撮影用になるべく大きなニホントカゲが欲しかったのだが、子供ばかりで思うようなサイズのものを見つけられなかったのに、この日は目の前の岩の上で、最大級のものが佇んでいる。

よし、先日うまくいかなかったトカゲ釣りにチャレンジしよう!とカメラバッグの中から裁縫道具を取り出そうとするが見つからない。

ああ、そうか!何かの時のためとバッグに入れてあった裁縫道具だが、使ったことがなかったので、つい先日バッグから出してしまったのだった。

いったん山を下り、ホームセンターで糸を買い、また山に登る。

しかし、今度は大物トカゲの姿がない。

しかたがないので、小さなトカゲの目の前に紐に結び付けたイトトンボをぶら下げてみたら、トカゲが食らいついた。

が、あわてて引き揚げたら、途中で落ちてしまった。

もう一度、チャレンジ。

今度はしばらく飲み込むまで放っておき、それから持ち上げたら、釣れた。

前回上手くいかなかったのは、餌が小さかったから。

魚釣りなら、飲み込むのに苦労するような大きな餌はつけないものだが、トカゲの場合は簡単には飲み込めないような巨大な餌に食らいつかせ、

「このごちそうは、絶対に離さんぞ〜」

と思わせることが肝心なようだ。

糸と釣竿代わりに伸びるボールペンは、常にカメラバッグに入れておくことにしよう。

ただ、トカゲ釣りとカエルの撮影に夢中になっている間に、一日が終わり、植物の撮影にまでは至らなかった。

来週、もう一度、同じ場所へと出かけた。

|

| |

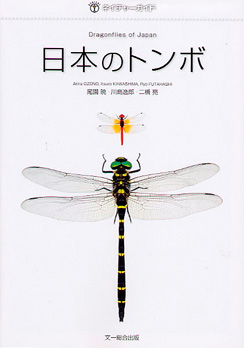

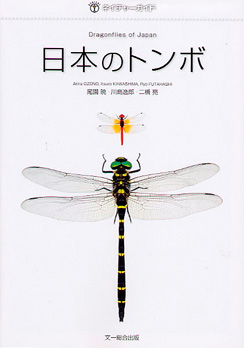

尾園暁さんのお仕事

「ネイチャーガイド 日本のトンボ」(文一総合出版)

雑誌のフォトコンテストに入賞した作品への評論のところに、

「この撮り方では、単なる図鑑写真です。より上位に入賞するためにはもっと工夫をしましょう。」

といった風に書かれているのを、何度か読んだことがある。

確かに、図鑑写真は基本的に説明であり、表現の面での工夫という視点から見れば物足りだろう。

そもそも写真コンテストは、被写体について伝えることよりも、撮影者の世界を表現する世界だと言える。一方で図鑑は、撮影者の世界よりは、被写体について伝えるためのもの。

最初から、写真を撮る目的が違うのである。

そして実は、図鑑という世界は、生易しい世界ではない。

まさにうんちくの塊であり、これほどに口うるさくて神経質な世界は他にはあまりないと言っても言い過ぎではないだろう。図鑑の場合、とにかく生き物の形や性質がちゃんと分かるかどうかの一点のみが大切なのであり、良し悪しの基準が明快だから、悪ければ糞ミソにけなされ、時には、出来の悪い図鑑なんて紙屑以下という勢いなのだ。

「ネイチャーガイド 日本のトンボ」(文一総合出版)は、そんな厳しい目を持ったマニアックな人たちが見ても、一目置かざるを得ない図鑑。

この図鑑の内容面での真価を評論できるのは、レベルの高いトンボマニアの方々だけだろうから、僕が語れば月並みで臭い感想になってしまうが、努力ってやっぱり尊いなぁと単純に心を打たれるのである。

尾園さんは、こちら↓

http://photombo.net

|

| |

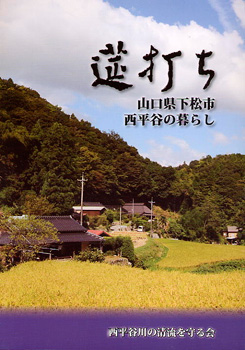

腰高直樹さんのお仕事

山口県下松市・西平谷の暮らしを紹介する冊子とDVD.。映像作家・腰高直樹さんのお仕事だ。

腰高さんの世界は、僕のようなただの生き物屋さんというよりはもっと広く、以前から文化にもレンズを向け、ブログの中で紹介しておられた。

実は僕も、野生生物と人間を分けてしまうのではなく、人間も含めた1つのシステムを写真で表してみたい願望は持っているし、何度か手を付けてみたことがあるのだが、僕の場合は、どうも長く続かない。

結局いつも投げ出すことになり、それができる人を、カッコイイなと思う。

前から、何で自分には続かないのかな?と考えてみるのだが、どうも明快な理由は分からない。

しかし冊子に付属するDVDを見ていたら、原因が思い当った。

僕は、人間にカメラを向けることが、恥ずかしいのだ。

DVDに登場する人物は、西平谷の方々なので役者さんではないし、少し恥ずかしそうに写っておられる。すると、自分も恥ずかしくなってしまい、隠れたくなるのである。

ああ、動画ってリアルやなぁ。

そうして考えてみると、たとえ人物の撮影でも相手がまったくカメラを意識していなかったり、写りたがっている時はレンズを向けることに抵抗はないし、撮影が楽しく感じられることとも矛盾しない。

ともあれ、腰高さんがどんな生き方をしていくのか興味深い。

そうか!人生にはこんな選択肢があるのか、と教えられるのは、案外年下の人からである場合が多い。

腰高さんは、こちら↓

ブログ:

『Detail of LIFE -自然界の覗き窓-』

http://ameblo.jp/koshy/

映像:

YouTube

『Koshyfilms in YouTube』

http://www.youtube.com/user/koshyfilms

つぶやき:

『Koshy (Koshyfilms) on Twitter』

http://twitter.com/Koshyfilms

|

| |

2012.6.30〜7.2(土〜月) 写真は心で撮るもの?

小さな子供の写真は、プロの名手が撮影したものよりもお母さんが撮影したものが一番、という説があるが、最近、なるほどなぁと感じるようになってきた。

例えば、家族の集合写真を撮る場合、普通、誰かの顔が他の人と重なって見えなくなるような撮り方はしない。みんなの顔がちゃんと見えるようにカメラを構えるだろう。

誰しも、大切な家族の一人一人がちゃんと見えて欲しいと思うからである。

また、みんながいい表情で写って欲しいと望むに違いない。

これは言うまでもないことであるから常識であり、当たり前のことだと言える。

そして、そんな風に撮影された写真は、写真という視点から見ても、破たんのないいい構図、いいシャッターチャンスを捉えた写真であると言える。

つまり、構図やシャッターチャンスの基本は、写真の技術として勉強しなければならない特殊なことではなくて、一種の常識であり、被写体に対する愛情が滲み出た結果であると言える。

ところが、写真愛好家の方が、例えばお花畑で撮影した花の写真を見ると、画面の中でメインになっている花どうしが妙に見苦しく重なっていて、なんで、1つ1つの花がもっとちゃんとよく見えるように構図を考えないんだ?と感じることがしばしばある。森や林の写真でも同じ。木々が、画面の中で変に重なり合っているケースが多々あり、何で、それぞれの木の表情がもっとよく見える位置に移動しないんだ?と感じる。

または動物写真では、動物が剥製のように無表情であったり、あっちを向いていたりもして、なんでもっといい瞬間を撮影しないんだ?と。

そこに足りないのは何だろう?

少なくとも、写真の特殊な技術やセンスとも言える特殊な絵心ではないことだけは確かであるような気がする。

もちろん、特殊な技術をすべて否定するつもりはないけど、それらは、いい写真に必須ではないし、何1つ特殊な技巧が凝らされているわけではないのに、人の心を打つ写真はたくさんある。

仕事としての写真の場合は、必ずしも自分がすでに興味を持っている被写体を撮影できるわけではないから、技術を駆使しなければならない場合もある。

がしかし、それはある意味しかたなくそうするのであり、写真の基本は、自分の感動を表すことであるような気がする。

|

| |

先月の日記へ≫

|