| |

| |

| ・今現在の最新の情報は、トップページに表示されるツイッターをご覧ください。 |

| |

2012.6.28〜29(木〜金) ジャンボミールワーム

トカゲが釣れる、というので、ちょうどトカゲの撮影を引き受けていることだし、試してみたくなった。ミールワームと呼ばれている昆虫の幼虫を糸に結び付けておけば、釣れるのだという。

餌は別にミルワームである必要はなかろうし、現地調達で・・・とも思ったが、糸に結び付け易い細長い形状のものが良かろうとペットショップでワームを購入することにした。

さて、現地でワームを結び付けようとしてびっくり。

爪楊枝くらいの太さのワームを買ったつもりだったのに、おがくずの中から出てきたのは小指くらいはあろうかというジャンボミールワームだったのだ。

トカゲというよりは、イグアナ向きではなかろうか。

仕方がないので、釣具屋さんへ走り、餌用のウジ虫を購入。

トカゲの前においてみたら、軽く咥えはするものの、釣れるところまではいかない。

何度頑張ってもダメ。

つまらない意地があって、どうしても釣りという手法で捕まえたかったので、網やその他の捕獲の道具を持たなかった。

さて、どうやって捕まえようか。

草むらの中を歩き回っているトカゲを捕まえるのは、素手では無理だろう。

可能性があるとしたら、石の下に隠れたところを、まずは逃げ道を塞ぎ、次にそっと手を入れて指でつまむ方法。

しかしそんな都合がいい場所にトカゲがいるかどうか。そんなにウジャウジャいる生き物ではないしなぁ・・・と思ったら、目の前の石の下にトカゲがするすると潜り込んだ。

トカゲが隠れた石の隙間を、両手で目隠しをするように塞ぎ、手を少しずつ狭め、左手の指先でトカゲの体に触れると、逃げようとしたトカゲがちょうど右手の腹に潜り込んできた。

成功!

ただ、トカゲ釣ってみたい・・・。

|

| |

2012.6.25〜27(月〜水) おいらも気持ち悪いだろう?

どうだい!おいらも気持ち悪いだろう。

今日もイボイボ祭りさ。

岐阜県からやってきたおいらの名前は、アズマヒキガエルのはずなんだけど、ニホンヒキガエルにお顔が似てるねって言われるんだ。

一緒にやってきた仲間の方は、まぎれもないアズマ顔なんだけど、だれか、おいらの名前が分かる人がいたら、教えてくれよな。

ひどい焦りを感じる。

仕事としての撮影以外に、写真を撮る時間が確保できないのだ。

その時間を得ようと思うのなら、睡眠時間を削るなどする、つまり体力勝負に持ち込むか、より短時間で今の仕事量をこなす、つまり能率をあげることかのいずれかになる。

そんな目で人の仕事を見た時に、一流の人たちの仕事量にはしみじみ感心させられる。

以前は、人の写真を見る時に質ばかりが気になっていたのだが、時間をかければ質の高い写真が撮れるのは当たり前のことだと言える。

案外時間がかかるのが、スタジオでの撮影だ。

だからスタジオで撮影した後は、仕事を終えたというのに、大抵、何かに追い立てられているような心持ちになる。

|

| |

2012.6.22〜24(金〜日) 俺って気持ち悪いだろう?

俺って気持ち悪いだろう?

なるべく気持ち悪くない写真を・・・といつも言われるんだ。

肌のイボイボの感じが良くないんだってさ。

だから、美肌に見えるように、リアルに写り過ぎないように、いつも光の具合には気を使うし、

「この写真怖くな〜い。」

と言われると、どうだい!と胸を張ってみたりするけど、イボイボのものを取り上げておいて、イボイボじゃない写真って変な話だな・・・と思う気持ちもあるんだ。

ところが、リアルな超高精細写真を、という人もたまにはいるから、今回はイボイボ、ボコボコの本領発揮してみた。

おやっ、目玉がきれいだろう。

あっ、調子に乗り過ぎたかな。

|

| |

2012.6.19〜21(火〜木) 光

写真は、光がなければ写らない。

その光には自然の光と人工の光とがあるが、基本は、自然の光で撮影すること。

曇りの日の光はきつい陰影が出にくく制御しやすいから、最初は、曇りの日の光を使って物を見た目の通りに、丸い物は丸く、四角い物は四角く写るように練習をしたらいいと思う。

当たり前にものを写すことに関して言えば、曇りの日の光の使いこなしはまさに基礎であり、その理解の深さがその人の伸びしろの大きさを決めると言っても言い過ぎではないだろう。

次に晴れの日の光を意識してみる。晴れの日の光は決まればカッコイイが、見苦しい陰影が出たりして失敗も多い。

常に光を意識して写真を撮っていると、やがて光が見えるようになってくるから、そしたら今度は晴れの日の光にレフ板を加えてみる。

レフ板が使いこなせるようになったら、人工の照明を試してみたらいい。

照明器具は複数使われる場合もあるが、最初は1つを完璧に使いこなすこと。

人工の光の扱いの基本は理想的な状態の自然の光を再現することなので、人工の自然の光を使いこなせない状態で人工の光に手を出しても時間の無駄であり、写真が上達することはまずないだろう。

野生生物の撮影の場合、相手は逃げるし、しばしば足場が悪く、こう照明したいと思っても必ずしもそうできるわけではないから、いかに上手に妥協をするかになる。

NikonD800

AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF) 内蔵ストロボ+ SB-R200 SILKYPIX

NikonD800

AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF) 内蔵ストロボ+ SB-R200 SILKYPIX

NikonD800

AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF) 内蔵ストロボ+ SB-R200 SILKYPIX

|

| |

2012.6.16〜18(土〜月) 俺って持ってる?

生き物のすることにはばらつきがあるし、自然現象に絶対はない。だから科学の世界では、最後は必ずと言ってもいいくらい、統計学によって物を言う。

つまり科学とは、現象を最終的に数学の言葉で言い表す学問だと言えるし、統計の知識なしに科学は語れないと言っても言い過ぎではないだろう。

仮に、

「科学的に、この原発が安全だと証明された」

ということになったとしても、それは絶対という意味ではないし、その意味を理解しようと思えば、統計学をある程度はかじらなければならない。

昨年は、メダカの卵にカメラを向けた。孵化の瞬間をとらえるために、来る日も来る日も、卵の前で待機した。

物の本によると、孵化までの日数は温度で決まるとある。そこで、ただ闇雲に待つのではなく、エアコンで室温を管理し、いつ孵化がはじまるのかのタイミングを可能な限り予想しようと試みた。

しかし、最後までそれはできなかった。孵化までの日数が温度の影響を受けていることは確かでも、同じ容器に入っている接し合った卵の孵化が、一日ずれるなどということも珍しくなかった。

さて、観察中のカタツムリの卵の孵化が、どうも自然観察のイベントの講師を務める日と重なってしまいそうだと気付いたのが数日前。

ただしメダカの卵同様、厳密に言えばそれがいつなのかは、正直に言えば分からない。

だからこそ、頼むからずれてくれ!とハラハラするし、諦めて開き直るしかないのに、ついつい考えてしまうのであった。

何といっても撮影の準備は昨年から進めてきたのだから、それらが無意味になってしまうのはさすがにこたえる。

果たして、イベントの前日、たった1つだけ、卵が孵化をした。

ほんの一部ではあったが、最低限の写真が撮れた。

「気持ちイ〜、超気持ちイイ。」

まるでオリンピックの舞台で金メダルと取った時の北島選手のように、僕は舞い上がった。

通常、数十産み落とされるカタツムリの卵は、同調して孵化をするのだが、その中に1匹だけ気の早いものが紛れていたことは、実に幸運であった。

翌日は大雨。

イベントは延期になったのだが、講師の仕事以外にも打ち合わせがあり、参加する約束をしていたので出かけなければならなかった。

ただ、その時間が多少後ろにずれたので、僕はしばらくカタツムリの卵の前で待った。

すると、打ち合わせに出かける直前に、2つ目の卵が孵化をした。

お蔭で、今回必要なシーンを、一通り、最低限抑えることができたのだから、これまた幸運としかいいようがなかった。

今度は、サッカー日本代表の本田選手のように、

「俺って持ってる?」

とそんな気がしてきた。

午後1時、撮影を切り上げ、打ち合わせに向かう。

ところが車の調子がおかしくなった。水温計がグングン上がりだした。最初はだましだまし、ゆっくり走っていたのだが、ついにそれも通用しなくなった。

エンジンを冷却する水が漏れていることがわかった。時々車を止めては水を入れることを繰り返しながら、打ち合わせに向かった。

ああ、もしもイベントが開催されていたなら、このトラブルで間違いなく僕は約束の時間に到着できなかっただろう。打ち合わせなら、迷惑をかけるが、少し待ってもらうことができる。

やっぱり、俺って持ってる?

いや、そうして際どくなること自体、運が悪いのだろうか?

一つ言えるのは、ハラハラしたり、喜んだり、困ったり、安堵したりと目まぐるしく、クタクタに疲れ果てたことだ。

|

| |

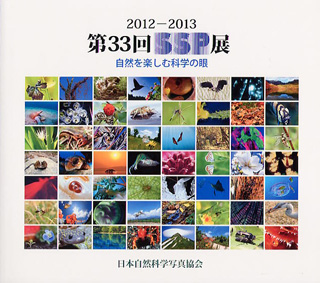

2012.6.15(金) 図録と会報

世に存在する団体には、大きく分けて2つのタイプがある。

1つは、共通の目的や理念を持つ者が集まり、数の力でそれを主張していくような団体。政治団体や、一部の宗教団体などがそれに相当する。

あとの1つは、場としての団体である。例えば学校にはたくさんの人が集まるが、みんなで何か1つのことを訴えたり主張するために集まっているわけではなく、あくまでも個人の集まりであり、学校は場である。

僕が所属する日本自然科学写真協会(SSP)の場合は後者の要素が強く、統一見解のような何かを持って社会に対して主張する訳ではない。

会が何かをするのではなくて、会を自分で生かしてくださいというタイプの団体だ。

年に一度、会員による写真展が開催される。作品は、全国数カ所の会場で展示され、さらに図録というか写真集が作られる。図録のレベルは、徐々にではあるが年々上がっており、続けることの意義を思う。

時たまではあるが、この図録や会のホームページのリンクを見て僕のことを知ったとしか思えないような仕事の依頼がある。

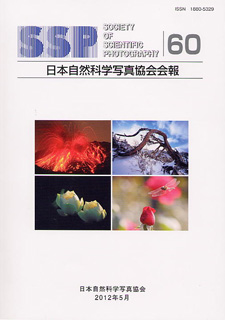

年に何度か、会報が作られる。

会報は、以前は漠然としている感があったが、先日届いた60号では狙いがはっきりし、もっと読みたいなという内容に仕上がっていた。中でも 『撮影の現場から』では、サンショウウオで有名な沼田研児さんが撮影の様子を紹介してくださっており、水辺をテーマにする僕にとっては大変に興味深い。

ふと考えてみれば、近年は、撮影の裏舞台を見せてくれるような雑誌や書籍が少ないが、写真を撮るものにとっては、やっぱり大変に興味深い。

特に生き物の撮影の場合、どんな写真の教科書よりも、一枚の現場写真に多くのヒントが紛れているケースが多い。

ボランティアによって運営されている団体なので、おそらく原稿料は出てないと思うが、ほんのお小遣い程度でいいからそれが出て、より多くの人が「俺を取り上げろ」と手を挙げ、 『撮影の現場から』に記事が掲載されることがステータスであるような状況になればなぁなどとつい考えてしまうのは、僕が写真を仕事にしているからだろうか。

入会を希望する方がおられるなら、推薦状を書くので、知らせてください。

さて、どうにもならないような忙しい状況を抜け出し、ここ数日は、その間に封を切ることもなく高く積み重ねてしまった郵便物に目を通し、封書の山を低くしているところだ。

|

| |

2012.6.13〜14(水〜木) ツライも楽しいも

撮影中のカタツムリの卵の塊の中に、動くものを見つけた。

孵化だ!とカメラを構えてみたのだけど、形がおかしい。

奇形か・・・

いや、どうも別の種類のカタツムリの子供が一匹、たまたまそこを通りかかったようだ。おそらく、オオクビキレガイという外来のカタツムリだと思う。

僕の予想では、孵化は明後日だけど、明後日は、子供たちの前でお話をするイベントがあるから出かけなければならない。

そして、もしもそうなり、カタツムリの孵化の瞬間に立ち会うことができないのなら、ツライ。

やっぱり、この時期、生き物との付き合いを最優先にするために人との約束はすべきではないのか・・・

しかし、生き物を知ってもらう上で、参加したいイベントもある。

最も現実的な解決策は、僕が照明器具などの機材をセットさえしておけば、その後のことなら任せられる助手が存在することだろう。

カタツムリの産卵のピークはまだ先だろう。

だから、まだチャンスはあるに違いない。

けれども空梅雨になったりすると、まったくと言ってもいいくらい卵を産まない年もあるから、気が気ではない。

その場合は湿度を与えるなど、産卵を促すいろいろなことを試してみることになる。

その際に、生き物をありのままに見ているだけでは分からないことに気付かされることが多々ある。そうした試行錯誤は、結果的に、自然科学の実験と同じ役割を果たすことが多く、それはそれで有意義なことだと思う。

しかし、できれば、なるべく自然のリズムに近い状態で撮影したい願望もある。

今日〜明日の間に孵化をしてくれたらなぁ。

バシッと写真を撮り、スッキリしたご機嫌でルンルンな心持で子供たちの前に立ち、話をすることができれば、それ以上に幸せはない。

ふと違う角度から自分を見つめてみれば、目前の卵の孵化の様子を撮影できるかどうかなどは客観的に見れば実に他愛なく小さなことなのだろうが、今の僕にとっては、ツライことも、楽しいことも、目前のカタツムリの卵と共にある。

|

| |

2012.6.12(火) 60mm+接写リング

撮影した画像は、複数個のハードディスクに保存する他、かならずDVDにも焼き付ける。

DVDは、火災などで事務所が全焼した場合に備え、事務所から車で30分ほどの自宅に機会あるごとに持ち帰り、保管してある。

車で30分離れていれば、よほどの大災害に見舞われても、どちからは無事に済むに違いない。

「マメですね。」

と言われることもあるが、全くの逆で、僕はなるべく楽をしたい極めつけの横着者だから。そうして備えをしておけば心配から解放されるから、頭が自由になれるし、結局楽になる。

人は、自分では気にしていないつもりでも、案外色々なことが気になっているもので、それが知らず知らずの間に、何となく不安などという形で現れることが多いし、その何となくというのが実は一番たちが悪い。

Ai AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D+接写リング

さて、撮影した画像に加え、事務所に置いてある撮影機材のうち、今使用していないキャノンのカメラと17ミリ〜300ミリまでをカバーしている数本のレンズを、自宅に持って帰ることにした。

キヤノンとニコンとは、状況に応じて使い分けてきたが、ここのところは、水中撮影の機材以外は、ニコンだけで事足りている。

キヤノンには、拡大用のマクロレンズ・MP-E65mm F2.8 1-5×マクロフォトが存在し、これに匹敵するものがニコンにはないが、60ミリのマクロレンズに接写リングを取り付ければ、大概の被写体は撮影できる。

また、その方が描写もいいことが分かってきた。

キヤノンのMP-E65mm F2.8 1-5×マクロフォトは、ハイライトの描写が悪く、ボケが汚く感じられるのに対し、ニコンの60ミリマクロレンズ+接写リングの組み合わせはボケがきれいだから、丸みを帯びた被写体の立体感がいい。

そのうち事務所のパソコンを買い替えることになった際に、古いものを自宅に持ち帰れば、仕事に最低限必要なものが事務所と自宅の2カ所に備わることになるからますます安心できるが、そうなると、もはや用心のためというよりは趣味のようなものかもしれない。

|

| |

2012.6.9〜11(土〜月) 季節のイメージ

「デンデンムシおるかねぇ?」

「カエルさんおるかねぇ?」

とアジサイの花を見てお子さんに話しかけるお母さんの声が、聞こえてきた。

お母さん、デンデンムシは滅多にいません。あれ、実は僕らが作ったシーンなんですよ、と言いたくなるのをグッとこらえる。

カタツムリは、別にアジサイを好むわけではなく、アジサイの上のカタツムリの写真は、10中8、9カメラマンが止まらせたものだ。

アマガエルの場合は、田んぼの周辺にアジサイが植えられているような場所では、そんなシーンを見かけることもあるが、写真は大半が作られたものだと思う。

カタツムリやアマガエルが活発になる梅雨の頃に咲く花と言えばアジサイであり、その手の写真は季節のイメージを組み合わせた、俳句で言う季語のようなお遊びなのだ。

それを、

「やらせだ。」

と妙に腹を立てる方がおられるが、そんな人は一種の潔癖症だと思う。人の心の問題の第一人者であった故・河合隼雄さんが、

「冗談も休み休み言え、という言葉があるが、まじめも休み休み言えくらいがちょうどいい」

とその著作の中で書いておられるのを読んだことがある。

近年、自然とか天然と言えば素晴らしく、人工というと何か悪いイメージが付きまとうが、人が作ったものがすべて悪いわけではない。

ただし、作られた写真を

「この写真は自然ですよ。」

と言うべきではないし、図鑑のような媒体はその手の写真を使ってはならない。あくまでも、季節のイメージを楽しむページに使用すべき写真だと思う。

ただのアジサイと生き物の組み合わせではなくて、

「アジサイの花の上に止まったアマガエルやカタツムリの写真を・・・。」

と時々リクエストされるが、実際にアジサイの花の上においてみると、アマガエルにしてもカタツムリにしても落ち着かないし、それを何度も止まらせ直して撮影するのは楽しくない。

花は、本来彼らが止まる場所ではないのだ。

設定に無理があると、撮影は苦痛になりがちだ。

写真を仕事にするといろいろなリクエストが来るし、特に問題もなく試すことができるものは試してみるのだが、最終的には自分が撮影していて楽しい物だけを撮影することにしようかなと思う。

葉っぱの上なら、彼らが好きそうな場所を選べば、それなりにリラックスしてくれる。

アマガエルは、手を懐に突っ込んで休憩の体勢に入った。

|

| |

2012.6.8(金) センス

随分前の話だが、初めてカタツムリを撮影することになった際に、

「もしも大型のカタツムリを見かけたら、是非教えてください。」

とトンボ写真家の西本晋也さんにお願いしておいたところ、しばらくしたら、

「見事なヤツがいましたよ。」

と一枚の画像が送られてきた。

その後、本格的にカタツムリの撮影に取り込んでみた結果、西本さんが送ってくださったその画像が、実は大変にいい画像であったことが分かってきた。

そこには、大型のカタツムリを探すにはこんな場所を探せばいい、という典型が写っていた。

その像を頭に焼き付けておき、近いイメージの場所を探すと、そこはしばしばカタツムリの良い生息地だった。

生き物のすることにはばらつきがあり、生き物の世界に絶対はないが、生き物を注意深く観察するとある程度のパターンや傾向があり、それを見出す目が、生き物を見る際のセンスだと言える。

西本さんにしてみれば、トンボの撮影のついでにたまたま見かけたカタツムリを撮影しただけだが、そこにセンスが滲み出ていた。

先日、山口県の岩国市で合流し、一緒にカエルの写真を撮影した徳永浩之さんも、そんな一人だ。

徳永さんがフェイスブック上で見せてくださるカエルやサンショウウオの画像には、

「よくこんな面白いシーンに巡り合えたな。」

と感心させられることが多い。

世の中には、そうして才能に恵まれ、特殊な何かを持った人が存在する。

さて、今年も何度か子供たちの前で話をする機会があるが、その中の1つでは、

「君も自然写真家を目指せ。」

と言わんばかりに話をしてみようと思う。

その前に、プロの自然写真家として純粋に自然写真だけで飯を食うことは、どれくらい難しいのだろうか?

一般に、動物、植物、風景写真の順に、飯が食えるようになるまでに時間がかかると言われており、最も時間がかかる動物の場合、形になるまでに計画的にことを進めても最低10年はかかるとされている。

動物の写真家の場合、どこの誰も、簡単にはなれないだろう。

また、うまくいかなかった場合に備えて逃げ道を確保しながらでは、なかなか成功しないだろう。

けどれども背水の陣を敷き他の道をすべて断ち、覚悟を決めて腰を据えた上で我武者羅に取り組めば、おそらくどこの誰でもが飯が食えるようになるだろう。

才能は、あった方がいいことは言うまでもないが、なくても努力でカバーできる。それくらいの難しさだと思う。

それを難しいと感じるのか、なんだ、その程度かと感じるかは人それぞれに違いない。

父親を病気で亡くしたことをきっかけに、自分は医者になりたいと思い立った子供に対して、ある医師が語ったとされる言葉を思い出した。

「医者になるには資格がいるし、その資格を取るのはどこの誰にとっても決して簡単ではないけど、本当の意味での志があって努力すれば、医者には誰でもなれるよ。」

と。

もしかしたら、世の大概のことは、そんな程度なのかもしれない。

|

| |

2012.6.7(木) 傑作写真

写真の使用料には相場のようなものがあり、もしも使用目的が同じなら、撮影の難易度が高い写真であろうが低い写真であろうが,、基本的にギャラは同じになる。

わずか5分で撮影できた写真も、撮影に10日を要した写真も同額。

だから、難しい撮影を引き受けるのは、金銭的な面で言えば損になる。

ただ僕は、撮影が難しいという理由で依頼を断る選択肢は、基本的には考えていない。

簡単な撮影を依頼されて得をすることもあれば、難しい依頼で損をすることもあり、トータルとして生活が出来ているのなら、それで良しと考えることにしている。

が、撮影に時間がかかれば、正直に言えば気が気ではない。

ここのところ苦しんでいたアリの撮影は、先日最大の山場を越えた。

最初にその絵コンテを見たときには、そうとうな時間がかかることがすぐに分かったから、クラッと倒れそうになった。

おそらく編集者は、ある著名な写真家が撮影した一枚の写真を見ながらその絵を描いたに違いなかった。

有名なその写真はあちこちで使用されているから、僕も何度も目にしたことがある。

ただ傑作写真と言えどもいずれは使い古されるし、新しい写真を使うことにこだわる出版社もあるから、やがて、

「あれと同じシーンを撮影してもらえませんか。」

と誰かが依頼されることになる。

今回のアリ絡みの撮影は、まさにそんな仕事であった。

そこで肝心なのは、依頼の元になった傑作写真よりも、少しでもいいからイイ写真を撮ることである。

もしもその域まで達することができなければ、今回時間をかけて苦労して撮影した写真は、今回の仕事以外では使用されないだろうし、そうなると大量の時間がかかった分だけひどい赤字になる。

だが傑作写真を少しでも超えることができれば、今度は僕の写真がスタンダードになり、

「あの写真を貸してもらえませんか。」

と僕の写真が何度も使用されることになる。

だから、引き受けるからには、そこまでやらなければ意味がない。

ただ、相手は何と言っても傑作写真。これは、簡単なことではない。

アリの撮影に苦心している間に、梅雨が迫ってきた。

今度は、カタツムリの季節だ。

|

| |

2012.6.5〜6(火〜水) 流れ

極めつけの無気力症候群に取りつかれていた。

何でここまで無気力なのだろう?というくらいの、程度がひどいものだった。

数日たってから、原因が分かった。

そう言えば、しばらく腹具合が悪かったのだった。

僕は、膵臓炎の持病があるから腹が悪くなのは慣れっこだし、慣れ過ぎてしまい具合が悪いことが意識できないことも珍しくない。

しかしそんな状態が数日続くと、食べたものがエネルギーになりにくいのだから体が怠くなるし、頭が働かなくなる。

当然、何をするにしても精度が落ち、集中力を欠いてあと一歩のところで撮影をしくじり、機材のトラブルなども起こりがちになる。

先日は、買って間もない、胴長と呼ばれる胸までの長さの長靴が破れた。

水に浸かって撮影している最中に、水が染み込んできた。

次は、水中カメラを水に沈めたところ水漏れが生じ、防水ケースの中に入っていたカメラがオシャカになった。

水中カメラは、セッティングが悪かったのだと思う。

問題は、それをチクショウとかシマッタなどと思えないくらいに疲れていたことだった。冷静なのとはまた違い無気力としか言いようがなかったから、自分でも驚いたし、それでようやく体調不良が長くなっていることに気付いたのだった。

そんなこともあるから、水中用のカメラは安いものか古い物を使用しているし、デジタルカメラはどんどん新しくなっていくからどっち道消耗品だと言える。

しかし、レンズは痛い。

長靴は、いつもなら落下防止のチェーンをつけてウエストバッグに入れる車のカギを、何となくズボンのお尻のポケットに突っ込んだのが原因だった。

そのズボンの上から胴長をはいて岩に座ったものだから、車のカギと岩に挟まれた胴長が破れたのだ。

翌日は、山の中で自動車の警告灯が点灯した。

また金がかかるのか。流れが悪いなぁ・・・

天中殺なんじゃないか?と疑いたくなった。

撮影を取りやめにして車の整備をするために整備工場に電話をしようと思ったら、携帯電話の圏外だった。

仕方がないから、不安を感じつつも川まで車を走らせ写真を撮ることにした。

幸い、警告灯は、しばらくしたら点灯しなくなった。

撮影終了後、麓まで下りて電話をかけてみたら、今回点灯した警告灯は、車の出力が落ちるくらいで、放っておいても構わないものだと分かった。

それを聞いたら途端に、ツキが戻り、流れが良くなってくるような気がしてきた。

数日後、水没したカメラとレンズを、勉強のために分解してみることにした。

でもその前に・・・と念のために、水没したレンズを別のカメラに取り付けてみたら、水没時にはかなり水が滴っていたにも関わらずちゃんと作動することが分かった。

「あの状態のものが動くとは!」

間違いなくツキが戻っている?

ところが昨日、トンボの撮影中にトンボ撮影用のタムロンのレンズを地面に落としていまい、今度は確実に作動しなくなってしまった。

ザックの蓋を閉めずに背負ってしまった結果だった。

やっぱりツキはない。流れが悪い・・・

夕食の際には、ひどく口の中を噛んだ。

イテッ。腹立つのう。

痛かったから、ふと我に返った。

間違いなく、すべてが雑になってるな。

ちょっと待てよ!ということは、車の運転に注意すべきじゃないか!

車で事故を起こしたら、ただ事ではない。帰宅までのおよそ2時間、とにかく安全運転に徹し、自分を見直す時間とした。

そう言えば、落としたタムロンのレンズは一番安価なものじゃないか。

しかもほぼ同じスペックのニコンのものを持っているから、タムロンを修理に出す間も不自由はない。

人は一通りの失敗はどこかで経験するものであり、要はそれを繰り返さないように対策をするかどうかなのだから、今回は授業料としては安かったのではなかろうか。

確かに、流れが戻りつつあるような気がしてきた。

僕は神仏を拝んだり縁起を担ぐようなタイプではないが、やっぱりツキや流れの良し悪しを感じるのだ。

|

| |

2012.6.3〜4(日〜月) 更新のお知らせ

5月分の今月の水辺を更新しました。

|

| |

2012.5.30〜6.2(水〜土) 理想と現実

「おい晋一。ツバメが巣を作りよるから見てくれ。」

と叔父に呼ばれた。

行ってみると、駐車場の天井付近に作りかけの巣があった。

真下には、おじのところに出入りする人たちが車を止める。

やがて雛が生まれた時に備え、糞を受ける何かを設置したいところだが、困ったことにそんなものを取り付けられる箇所がない。

壁にアンカーボルトでも打ち込めば糞対策も不可能ではないけど、たかが鳥のことでそこまでするものではないと考える方が一般的であり常識的だろうし、叔父にとってそんな手間は論外というのは明らかなことだった。

叔父は、とにかく一刻も早く巣を取り除くことを望んでいるようだった。

野鳥の巣に手を出すことは、厳密に言うと法に触れるのだろうけど、このケースは仕方なかろう、と僕が巣を取り除いた。

そしたら、翌日からまたツバメが巣作りを始めた。

叔父が大慌てでやってきた。

「おい、あの野郎がまた巣を作りよるんや。何とかしてくれ。」

叔父は、ひどく狼狽え、とにかく気が気ではないようだった。

「巣は何でできとるんか?」

「泥やから、車に落ちたって洗えばすぐに落ちるし、人に迷惑がかかるほどじゃないしそんなに神経質になることはないよ。僕が後でまた取り除いとくからしばらく放っとけばいいよ。」

しかし、あとで僕が巣を取り除きに行ったら、すでに叔父が自分で撤去した後だった。

叔父はジェントルマンであり、人に対してはいつも礼儀正しいし優しいので、その変わりようには驚かされた。

そんなに嫌いなのか・・・。叔父の様子は、僕にとって衝撃でさえあった。

僕の周りには、当然生き物に興味を持っている人が多いが、それはむしろ例外的な人が集まっているのであり、客観的に言えば叔父のような人が多いのかもしれない。そう言えば、僕の父にもよく似たところがある。僕の目から見れば、異様なほどに自然を恐れる。

ともあれ、自分を含め一部の自然を好きな人たちが考える理想は、多くの人には通用しない。

だとするならば、僕らはそれを踏まえた上で、人が自然に対してどうあるべきか、理想を唱えることの他に、そんな人にも分かってもらえる現実的なことを主張する必要がある。

それは自然に関することというよりは、政治に近いことであり、時には妥協や戦略も必要なのかもしれない。

さて、野生下でのトキのヒナの誕生と言われても、正直に言えば、まったくピンと来ない。

野生といっても、外国産のものを放しただけでしょう?と。

一方で、現実の中で何が一番いい結果になるのかを追求する必要もあるだろう。

ヒキガエルにとって住み良い環境を!と訴えても、大衆の理解はまず得られないに違いないし、それに多額の税金が投入されるなどあり得ないことだろう。

だから、野に放たれたトキがどんな結果に結びつくか、10年とか20年というスパンで見てみたい気持ちもある。

|

| |

先月の日記へ≫

|