| �@ |

| �@ |

| �E�����݂̍ŐV�̏��́A�g�b�v�y�[�W�ɕ\�������c�C�b�^�[���������������B |

| �@ |

2011.03.31�i�j�@�X�V�̂��m�点

�����̐��ӂ��X�V���܂����B

�@

�@

|

| �@ |

2011.03.30�i���j�@��

�u�V�ڂ��v���Ă����Ɓu�V�ڂ��v���Ă����B

�u�n���v���Ă����Ɓu�n���v���Ă����B

�u�����V�Ȃ��v���Ă����Ɓu�V�Ȃ��v���Ă����B

�@�����������Ƃ������ɂ͕�����Ȃ��̂ɁA�Ȃ��C�ɂȂ��āA�����������Ƃ��Ă���́H�Ƒ����������Ȃ�B

�@���X�A����Ȏʐ^���B���Ă݂����Ǝv���̂����A����͏�肢�l�̂��邱�Ƃł���A�l�Ȃ̂��邱�Ƃł͂Ȃ��ȁA�Ǝv�������B

�@�ł����H

�@�������A�����̂킾���B

NikonD700 SIGMA15mm F2.8 EX DG DIAGONALFISHEYE +1.4X SILKYPIX

NikonD700 SIGMA15mm F2.8 EX DG DIAGONALFISHEYE +1.4X SILKYPIX

�@

�@���q�݂��U����̗D�ꂽ�����A���đ����ɗ������ƁA�������ɂ��肵�Ă��܂��B

�@�t�ɁACM�̎��l���I���ŏ��ɖڂɂ����̂́A����������Ȃ��ɂ���������Ǝv���Ă����g�уQ�[���̃R�}�[�V�����������̂ɁA�Ȃ�ƃz�b�Ƃ������Ƃ��B

�@������Ȃ��̂́A���a�̏B

�@������Ȃ����̂Ƃ������b�Ȃ��̂��A�����Ɛl�Ԃɂ͕K�v�Ȃ�ł��傤�ˁB

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.28�`29�i���`�j�@�Q��ނ̊���

NikonD700 AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED SILKYPIX

NikonD700 AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED SILKYPIX

NikonD700 AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED SILKYPIX

NikonD700 SIGMA15mm F2.8 EX DG DIAGONALFISHEYE +1.4X SILKYPIX

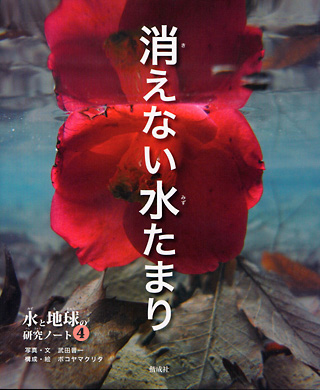

�@�ߏ��̓c��ڂɍ炫�����t�̉ԁB

�@�c��ڂ́A��������A�@��N�����ꂽ��A��������ꂽ��ƈ�N�̊Ԃɑ傫���ω���������ł���A�c��ڂ̐A���́A���������ω��ɓK�����A������B�@��N�����ꂽ�Ƃ���ŁA�܂����N�ɂȂ��������̉Ԃ��炭�̂�����A�Ȃ�̂��Ƃ͂Ȃ��B

�@�ނ���@��N������Ȃ��Ȃ�ΐA�����ς��A�₪�ĕʂ̐A���Ɏx�z����Ă��܂��B

�@��������ŁA�c���N������A���Ԕ����Ȃ��Ȃ��Ă����l��ڂɂ���ƁA�Ȃ����݂����C�����ɂ��Ȃ�B

�@�ʂɓc��ڂ̐A���Ɍ������b�ł͂Ȃ��A���ׂĂ̐������́A�₪�Ď���ł��܂��A���ꂪ���R���ƕ������Ă��Ă��A����ς�₵����������B

�@�l�̒��ɁA����������ނ̊����������B

�@�l���ʐ^�̃e�[�}�ɂ��Ă���̂́A���̂Q��ނ̊���̂����̑O�҂̕����B

�@��҂̌@��N�������A�����������Ď₵���Ǝv������́A�����܂ł��v���C�x�[�g�Ȃ��̂ł���A���Ɍ������Ĕ��M����悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��C�����āA������`�ɂ��悤�Ȃǂƍl�������Ƃ͂Ȃ��B

�@�����A���̎₵���Ǝv������Ȃ���A�t�ɂ܂��Ԃ��炢�����Ɋ������Ǝv���C���������ݏグ�Ă��邱�Ƃ͂Ȃ����낤���A��Ă��ꂵ���Ƃ����v�������ݏグ�Ă��Ȃ��������̖{�́A�Ⴆ���R�Ȋw���ł����Ă��A�܂�Ȃ��{�ł͂Ȃ��낤���B

�@�������Ȃ��悤�ɂ���̂ł͂Ȃ��A����������̂����ɋ����ł���悤�ɂ��邱�Ƃ��A�ĊO�A��Ȃ̂��B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.26�`27�i�y�`���j�@�����߂����ʑ�

NikonD700 Carl Zeiss Distagon T* 2.8/25mm ZF SILKYPIX

NikonD700 Carl Zeiss Distagon T* 2.8/25mm ZF SILKYPIX

�@�ʐ^���B���Ă���Ƃ������R�ŁA���������A�[�e�B�X�g�ł��邩�̂悤�Ȉ������邱�Ƃ����邪�A�l�͎ʐ^�̋Z�p�҂ł���A�A�[�e�B�X�g�ł͂Ȃ��B

�@�܂����ɁA�A�[�e�B�X�g�݂̂Ȃ���̂悤�ɁA�����̐��E�ɂǂ��Ղ�ƐZ���邱�Ƃ��A�l�ɂ͂ł��ɂ����B

�@�������ł��Ȃ������łȂ��A�l�������̐��E�ɓ��荞��ł���̂𐳎�����̂��A�ǂ��ɂ��p���������ē���B

�@�e���r�̔ԑg�ŕ��䌘���̂��Ă���p�����߂Ėڂɂ������Ȃǂ́A���܂�̔M���Ԃ�ɁA���̊ԂŌ��Ă���l�̕����p���������A�����䂭�Ȃ��Ă��܂��Ă��܂������̂��B

�@���䂳�u���[�N���ĊԂ��Ȃ����낾��������A���������ȁB�ǂ�Ȑl���̂��Ă���̂��낤�Ƌ����������Ă����̂ɁA

�u�킩�����B�����킩�������狖���Ă���A���I�v

�@�Ɠ����o�������Ȃ������̂������B

�@�܂��A����ʐ^�Ƃ��A�Ԃ̎ʐ^������̂́A�Ԃ������߂��邩�炾�Ə����Ă�����̂�ǂ��ɂ��A�p���������āA�Q�Ăăy�[�W������B

�u�Ȃ�ł���ȃL�U�Ȃ��Ƃ�������̂��H�v

�@�ƁB

�@�Ƃ��낪�A�������ԂɃJ�����������Ă݂�ƁA�Ȃ�قǂȂƎv���悤�ɂȂ����B

�@�Ԃ́A�B���Ă��B���Ă��A�l�̖ڂɌ��Ă���悤�ɂ͎ʂ�Ȃ����A�����̂Ƃ���́A�A������ĎB�e�����摜���p�\�R���̃��j�^�[�ɉf���o���Ă݂Ă̓K�b�J�����邱�Ƃ̌J��Ԃ��B�����āA�Ȃ�ł���ȂɉԂ̎ʐ^�͓���H�Ɠ˂��l�߂Ă����ƁA�Ԃ͔����߂��邩��Ƃ��������悤���Ȃ̂��B

�@���ς��A�i��ς��A���܂��܂ȕ\���������Ă݂邪�A�Ԃ́A�����Ėl�̖ڂɌ����Ă���悤�ɂ́A�ʐ^�Ɏʂ�Ȃ��̂ł���B

�@

NikonD700 LEICA APO-MACRO-ELMARIT-R 100mm F2.8

NikonD700 Ai AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.24�`25�i�`���j�@�ӂ邳�Ƃ̎R�i��j

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U SILKYPIX

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U SILKYPIX

�@�R�̘[�Ƀ_�����ł����W�ŁA�o�R�����ꕔ�傫���ς���Ă���A�q���̍��ɂ͂Ȃ������ꏊ�ɁA�V���ɓ�������Ă����B

�@����ȏꏊ��������B�R���̘e�ɁA�����Ȍk�����������B

�@�K�͂��������A���ʂɎʐ^�f������ꏊ�ł͂Ȃ����A�����s���ɂƂ��ẮA�s���ɂ���ȗ��ꂪ���邱�Ƃ�m�����Ȃ�A�������Ȃ����������ɈႢ�Ȃ��B

�@���͂���G�߂ɁA�܂������Ă݂����B

�@����͎R�o�肪�ړI�ł���A�ʐ^���B��ɍs�����킯�ł͂Ȃ����A�ʐ^���B�肽���Ȃ����B

�@�]�������Y���g���āA����̒��̊G�ɂȂ�Ƃ��낾�������A�����������܂ɂȂ�ʐ^���B��邾�낤�Ǝv���B

�@�����l�́A���i�ɃJ������������ۂɂ́A��������̂ł͂Ȃ��A�S�̂��L�����������C�����������B�l���l�ɂ݂������̂́A���c�W��́A�ʐ^�@���g�����G��̐��E�ł͂Ȃ��āA����̂܂܂̎��R�Ȃ̂��B

�@�J�����}���ɂ���ď��ɐ���ꂽ���i�ʐ^�����āA�Ȃ�Ă��ꂢ�ȏꏊ���Ɠ���Ă����ɍs���Ă݂���A���͂��ꂢ�Ȃ̂͂��������ŁA���ӂ̓R���N���[�g��A�X�t�@���g�œh��ł߂��Ă���ȂǂƂ����o�������܂ɂ���B

�@�]�������Y���g���A���ꂢ�ȏꏊ��������邱�Ƃ��ł��邪�A�l�́A���̐l�����ۂɂ��̏ꏊ�ɍs���Ă݂����ɁA�����A�ʐ^�Ō����ʂ�̏ꏊ���Ɗ�������悤�Ȏʐ^���B�肽���B

�@

�i�B�e�@�ނ̘b�j

�@�I�����p�X��PEN Lite E-PL1s��������Ԃ炳���ĕ������B

�@�����Y�������ł���{�i�I�ȃJ�����ł���Ȃ���A���ɃR���p�N�g�B�R���p�N�g�ł���Ȃ���A���Ɍ����Ȏʂ�B�`�ʂɂ��Ă͂Ƃ���ǂ����_�����邪�A�����m������ŁA��_�����炯�o���Ȃ��B�������������B

�@���^�y�ʂŕ��S�ɂȂ�Ȃ�����A�R�������y�����B�傫���ďd�����J�������A�����ɎR�̊y���݂�D���Ă�����̂��ɁA���߂ċC�t�������B

�@PEN�V���[�Y�Ɏg���郌���Y�́A�����ꋛ�Ⴉ��]���܂ōׂ��������āA������B�e�ɑΉ��ł���悤�ɂ������Ǝv���̂����A��C�ɔ���������悤�Ȕ������͂����ɁA��{�����J�ɒ��J�ɔ������������B

�@�P�ꌾ�������A�I�����p�X��RAW�����\�t�g�́A���쐫��@�\�⓮���������B

�@����Ȃɂ����J����������Ă���̂ɁA���܂Ń\�t�g������Ă������肾�낤���B

�@����́ASILKYPIX���g���Ă݂��B

�@�l�́A�j�R���̃J������SILKYPIX�̑g�ݍ��킹���C�ɓ����Ă���̂����A�I�����p�X�̏ꍇ�́ASILKYPIX�ł������͂Ȃ����̂́A�����\�t�g�̗͋����掿�������Ă���悤�Ɋ����Ă���B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.23�i���j�@�ӂ邳�Ƃ̎R�i�O�j

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U SILKYPIX

�@�q���̍��A����������Q�܂ƃ_�����b�v���̃e���g���Ă����B

�@�R�ɏo������O�ɁA�܂��͎���̉���Ƀe���g��A��ӎ����ɐQ�Ă݂āA���̌��O�ł͂��߂Ďg�����̂́A�m�����̏����̉��ł͂Ȃ��������낤���H

�@�R�O�N�ȏ�O�̘b�ɂȂ�B

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U SILKYPIX

�@��������R���ւƑ����R���́A��ɕ������Ԃ�������Ȃ��A�ԓy�������o���ɂȂ��Ă��āA���������������ɂ͂ƂĂ������āA���������B

�@�S���S���Ƃނ��o���ɂȂ�����̏�ɂ́A�e���̕����A�_�X�Ƃ������B

�@�Ȃ�̕����낤�H�Ƌ������N���N�������̂��B

�@�Ō�ɂ��̓���������̂́A�����Q�O�N���炢�O�̂��ƁB���̌�l�́A��w�i�w�̂��߂ɎR���Ɉ����z�����B

�@���̎R�����v���Ԃ�ɕ����Ă݂�ƁA�A�т��ꂽ�����L�сA�A�����ς���Ă��āA�ǂ�Ȃɒ��Ӑ[�����Ղ�T���Ă��A�����̖ʉe�������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U SILKYPIX

�@���̐����A���ł͂����炭�قƂ�ǎ���ꂪ����Ă��Ȃ��悤�ŁA��������͍L�t������n�߂Ă���B

�@�Ȃ�قǂȂ��B�X�̏b���Z�ނɂ͓K�������ɂȂ��Ă��āA�����炭�S���œ����悤�Ȃ��Ƃ��N���Ă���̂��낤�B�쐶�����ɂ���Q��������͂����B

�@�J�Łu�X���r��Ă���v�A�ƌ����Ă���̂́A�A�т��ꂽ�����������ꂸ�ɕ��u����Ă���Ƃ����ыƁi�l�ԁj�̎��_����̘b�ł���A�b�̗��ꂩ�猩��A�ނ���Z�݂₷���Ȃ��Ă���ɈႢ�Ȃ��B

�@���R�ώ@�̊�b�ɂȂ�̂́A�q���̍��Ɍ����ӂ邳�Ƃ̎��R�ł͂Ȃ��낤���H�Ȃ��Ȃ�A���R�E�ɂ͉��\�N���������Ȃ���Ε�����Ȃ����Ƃ���������A���̐l����Ԓ����ώ@������̂́A�q���̍��ɐڂ������R�����炾�B

�@����A���ƒn���̌����m�[�g�i�Ёj�ɂ��āA

�@�ǎ҂����Ȃ̎��Ƃ���ۂɁA

�u�搶�A�l����m���Ă����B�����āA�{�œǂ���B�v

�@�ƂȂ��Ă��������B

�@�Ə��������A�{���̂��Ƃ������A�{�ɏ����Ă�������w�Z�ŋ���邱�Ƃ��A���̎q����O������đ̌��ł���Ȃ������B

�@�����A����ɂ͎��͂̑�l�̗�����m�����K�v�ɂȂ邵�A���ׂĂ̎q��������Ȋ��ɂ���킯�ł͂Ȃ��̂ŁA�����܂ŐG��ĂȂ��̂ɉ߂��Ȃ��B

�@���̓_�{�Ȃ�A�}���ق𗘗p����݂�Ȃɕ����ɋ@��^������B

�@�������A�{�ł͖������ł��Ȃ��Ƃ������܂���Ă̎��R�D���ɑ��ẮA�������Ă��������C���������邵�A���̎v���́A�{���������Ă����苭���Ȃ����B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.22�i�j�@��

NikonD700 LEICA APO-MACRO-ELMARIT-R 100mm F2.8

�@��C�̐������̂��Ƃ��A�����w�̌��t�ŁA�̂Ƃ����B�Ⴆ�A

�u���̒��́A����������ɂ��܂����B�v

�@�A�Ƃ����̂ł͂Ȃ��āA

�u���̌̂́A����������ɂ��܂����B�v

�@�ȂǂƂ������Ɏg���B

�@���̌̂Ƃ������t���������ƌ�������������B�̂��ƁA�Ȃ��₽���ƁB

�u���́A�̂Ƃ���ɁA���̎q�ƌĂ�ł��܂��B�v

�@�Ƃ����悤�Ȏ咣�����ɂ��邱�Ƃ����邪�A���̐l�Ȃ�A

�u���̎q�́A����������ɂ��܂����B�v

�@�ȂǂƂ������Ɍ����̂��낤�B

�@�t�ɁA

�u�쐶�̐��������A���̎q�ȂǂƌĂԂ̂͂��������B�v

�@�Ƃ����ӌ�������B

�@�l��������̕��ł���A���̎q�ȂǂƌĂԋC�ɂ͓���Ȃ�Ȃ��B

�@���̎q�ƌĂԂ̂͋[�l���ł���B�܂肻�̐l�̋�z�ł����āA���̐l�������Ă���͖̂ڂ̑O�̒����̂��̂ł͂Ȃ��A�������g�̋�z�̒��̒��A�܂莩���ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł���B

�@�ȑO�A����ȕ��Ɍ�������A

�u�ł��A���R�Ȋw�̌����҂̒��ɂ��A�������ɖ��O�����ČĂ�ł���l�����܂���B�v

�@�Ƃ�����������ꂽ���A�����҂��������Ɉ��̂�����̂̓��[���A�ł���A�{�C�ŋ[�l�������Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@��z��ے肷�����͑S���Ȃ��B

�@�l�����āA�Q�{�̃c�N�V���A���Y����l�̐l�ԂɌ����āA�S�̒��ŃZ���t������ׂ点�Ă݂��肷�邱�Ƃ�����B

�@����͂���Ől�ɂƂ��ĕs���Ȃ��̂��Ɩl�͐M����B

�@�����A����Ɩڂ̑O�̌����̐�������������̂͑S���ʂ̂��ƂȂ̂��B

|

| �@ |

2011.3.21�i���j�@��܊��E���ݐ��H������

�@���鎩�R�ʐ^�Ƃ��A

�u���������{������Ă��A���̏o�ŎЂ̃z�[���y�[�W�̒��ł����A���̖{���܂Ƃ��Ɏ��グ���Ă��炸�A���܂����Ƃ���ɂ����ĂȂ��Ȃ��o�Ă��Ȃ���Ȃ��B�v

�@�Ǝc�O�����ɘb���Ă����������B

�@�q�������̖{�̒��S�͊G�{�₨�b�ł���A���R�Ȋw���͂��܂肢������������Ȃ��ꍇ�������̂́A�l�������邱�Ƃ��B

�@���ɂ́A�z�[���y�[�W�ɍڂ����ĂȂ��{��������B

�@�ς������Ȃ��A������B

�@�����Ɍ����A�����Ƃ�����Ȃ��Ƃ��A���ڂ𗁂т�Ƃ����тȂ��ȂǂƂ������Ԃ̎��v���ӎ�����̂ł͂Ȃ��A�����̍�i���ɖv���������C�����͑����ɂ��邪�A���̖l�́A��������Љ�̒��ɂ����Ǝ��R�ɂ��ďЉ�ł���g���~�����B

�@�ǂ�������A�ς�����̂��ȁH

�@�l��͍���A�����P�Ɏ��R���Љ��̂ł͂Ȃ��A�w�K���Ƃ����`�Ԃ�I�B�����������댩�Ă��鎩�R�ƎЉ�Ƃ̐ړ_���A����ɋ��߂Ă݂��B

�@�ʂɊw�K�Q�l������肽���킯�ł͂Ȃ��B

�@�ǎ҂����Ȃ̎��Ƃ���ۂɁA

�u�搶�A�l����m���Ă����B�����āA�{�œǂ���B�v

�@�ƂȂ��Ă��������B���R���ۂɂ��Ēm�邱�Ƃ��A����I�Ŗʔ��������Ăق����̂��B

�@�Ȃ̂ɁA��܊��́A�S�~��O���̐������ȂǁA���Љ�Ŗ��ɂȂ��Ă��邱�Ƃ��o�Ă��邪�䂦�ɁA�ǂ����Ă�����I�Ȋ����Ȃ��Ă��܂����Ƃɋ�S�����B

�@���������e�[�}�����ɁA�t�ɁA����I�ɂȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ����������B

�@����ɂ��Ă��A�Ȃ�����Ȃɋ���I�ɂȂ��Ă��܂��̂��낤�H�Ɠ˂��l�߂Ă����ƁA�������g�������L�ۂ݂ɂ��A�M�����݁A�ł���Ă��邱�ƂɋC�������B

�@�Ƃ�����A���ƒn���̌����m�[�g�́A�Ђ̃z�[���y�[�W�̃g�b�v�y�[�W�ŏЉ�Ă��������A

twitter �Ńt�H���[���Ă��������Ă�������畷�����Ƃ���ɂ��ƁA�}���̋@�֎��Ɍ��\�傫�ȍL�����o���Ă������������Ă���悤���B�܂��A�}���̃J�^���O�̕\���ɂ��̗p���ꂽ�Ɛ���������ꂽ�B

�@���R�Ȋw���炵����ʁA�����ҋ����Ă��āA�l��̎��݂��I���O���ĂȂ����Ƃ����͊m�����Ƌ����Ȃł��낵���B

�@�Ђ̃g�b�v�y�[�W�ŏЉ�Ă��炤�ۂɁA�l�̃T�C���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�l�͎��������̂��匙���Ȃ̂ł��ꂾ���͂��Ȃ�Q�������A���K�����āu���c�W��v�Ə����A�悭���N���A�[�����Ƌ����Ȃł��낵�����̂��B

�@�Ƃ��낪������A��͂�Ђ̃g�b�v�y�[�W�ŏЉ�ꂽ���鎩�R�ʐ^�Ƃ̗����݂���A�����ɂ��T�C���ƌ��������̟�����������������Ă����̂ŎQ�����B

�@�J�b�R�����Ȃ��B

�@���̕��͂�������̑ォ��̎��R�ʐ^�ƂŁA�ʐ^�����łȂ��ʐ^�Ǝ��g�܂ł������i�ɂȂ��Ă���Ƃ��낪�A�l�ȂƂ͈ӎ����Ⴄ�B

�@�^�������āA�L���l�̂悤�ɃO�`���O�`���O�`���ƃT�C�������Ă݂���A�}�ɒp���������Ȃ����B

�@����ς�A�l�ɂ́A�����ƐE�l�I�Ȑ��E���S�n�����B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.20�i���j�@��l���E�����Ȃ������܂�

�@�k��B�s�̒��̒��ɂ�������B�����ɁA��N��ʂ��ĂȂ�������Ȃ������܂肪�����āA�����������̏Z���ɂȂ��Ă���B

�@����̊�������Ă���i�K�ŁA�l����ԐS�z���Ă����̂��A���̑�l���������B

�@�����肾���ɏꏊ�����������A���̋����ꏊ�ł͎ʐ^�̃o���G�[�V�����𑝂₷�̂�������Ƃ��\�����ꂽ�B�ʂ����Ĉ���̖{�����邾���̎ʐ^��������邩�ǂ����A�����Ɍ����Εs�m���ȕ������������B

�@�ꍇ�ɂ���ẮA���Ȃ��ʂ̎ʐ^�Ŗ������ɖ{�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��P�[�X���z�肵�Ă����B

�@�Ƃ��낪�ǂ����āA�����Ȃ������܂�́A�ʂ��Βʂ��قǂɈ�����\��������Ă��ꂽ���A�ŏI�I�ɂ́A�������������̂Ƀy�[�W�̊W�Ō������Ȃ��ʐ^�����ʂɎc�����B

�@WEB��f�W�^���Ǝ��̈�ԑ傫�ȈႢ�́A�����̗L���ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@WEB�Ȃ�A�y�[�W���╶�����͂قƂ�ǖ����������A���̏ꍇ�́A����ꂽ�y�[�W�╶�����̒��Ō����������Ƃ�\���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̔}�̂ɂ́A��Ɏ�̑I���⌾���������Ƃ������ƃR���p�N�g�ȕʂ̕\���ɒu�������邱�Ƃ����߂���B���̌��ʁA���e������������������ꍇ�����邵�A�t�ɁA�����������Ƃ��`���Ȃ��Ȃ�\��������B

�@�����������͌��܂肫���Ă���̂ɁA���߂�ꂽ�s���╶�����Ɏ��܂炸�A�E�`���A�E�`���ƚX��܂�����B�������P�`�Q�s�������Ȃ��āA������ς��Ă݂���A�֎q�ɍ����Ă݂�������Ă݂���A�x�b�h�ɉ��ɂȂ��Ă݂���ƁA�v��������̂��Ƃ��������B

�@�Ȃ�ċꂵ���I

�@�Ƃ��낪�₪�āA����������Ƃ��A�h���̂����ǖʔ����Ɗ�����悤�ɂȂ����B�\���ƍs���╶�������s�^�b�ƌ��܂������ɁA�ҏW��O���牽�x���J�߂Ă���������炩�ȁB

�@�ʐ^�B�e�ɂ��A���͂Ɠ������Ƃ����Ă͂܂邱�Ƃ��킩�����B

�@�l�́A���������Ă�����̂������Ă���ʂ�ɎB�肽���C�����������āA���܂�֒����Ȃ��ʐ^���D�������A����ꂽ�y�[�W�̒��œ`���������Ƃ�`���邽�߂ɂ́A���ɂ́A�ꖇ�Ō���l��ق点�Ă��܂��悤�ȋ�����ۂ̎ʐ^���K�v���Ɗ������B

�@�ʐ^�̋Z�p�ʂł́A���̃e�[�}�����������B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.19�i�y�j�@��O���E���������

�@����ʂ����߂Ɉ�ԍŏ��Ƀ{�R���}�N���^����ƍ��������i�́A��ꊪ�ł͂Ȃ��āA���̑�O���������B

�@���̏o�����ǂ������̂��A��悪���������ԑ傫�ȗv�����������A�{�R���}����Ȃ炻�ꂪ�ł���͂��ƌ����l�̖ڂɋ������Ȃ��������Ƃ́A�ƂĂ��@�������B

�@

�@����i�̏o�����ǂ������Ƃ����̂́A�����Ƃ��낪�Ȃ������A�ƌ����Ӗ��ł͂Ȃ��B

�@�ނ���A���̎���i�Ǝ��ۂ̑�O���͑S���ʂ̂��̂ł���A������v���ƁA�����Ƃ��낪���ڂ������̂��Ƃ�������B

�@�ł��A�t�ɂ��̎���i�ɒ����Ƃ��낪��������Ȃ������Ȃ�A����̊��͐������Ȃ������\��������B�����Ƃ��낪�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ́A����ȏ�ǂ��Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ����炾�B

�@�ҏW��O����́A�C���_�̗L�������A�{�R���}����̐��ݔ\�͂��������ꂽ�̂��Ƃ������ƂɂȂ�B

�@�ӂƍl���Ă݂�A�Ⴆ���Z�싅�̉Ă̍b�q�����ő������������ėD���������肾���āA�v�����琺��������Ȃ����Ƃ����X����B���Z���̒i�K�Ŋ������ꂽ�I��͏����̐L�т��낪���Ȃ�����A�ȂǂƂ��̗��R�������B

�@�����ƁA�����ɂ����Ă͂܂�ɈႢ�Ȃ��B

�@�ł́A�������ł��X�P�[�����傫��������������̂��H�Ƃ����A����ȊȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B

�@�������Ȃ̂�����A�����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ���������A���������邾���̋��������߂���B

�@�������ǂ��Ȃ��Ǝw�E����A���˂Ă���悤�ł͘b�ɂȂ�Ȃ��B

�@���������A�����̎v���������x��̂Ă�̂�����A����͈��̎����s�ׂł���A����ǂ��B���̐l���ꐶ�����ł������قǁA���̎v�����ꂪ�����̂�����A����ǂ��������Ă���B

�@���́A�{�R���}����ԍŏ��ɍ��������i�ɁA�l�͂��܂��ɓ��ʂȎv������������Ă��āA��������߂Č������Ă݂�ƁA�����M���Ȃ��Ă��܂��B

�@��O���́A�ꐶ�����ɂȂ�߂��Ď������������Ă��܂����ǂ����́A�M���M���̂Ƃ���ō�Ƃ��鐧�삾�����悤�Ɏv���B

�@���̊��Ŏ��グ���R��̎����́A������ʂ̌`�ł��܂Ƃ߂Ă݂����C�����������B

�@���Ȃ݂ɁA�ڂ������i������킹�Ă���l�̒��ł��A���炪�ʐ^���B��l�ɂ́A�R������ԍD�����Ƃ����l�������B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.18�i���j�@��E�Ƃ����̓�����

�@��E�Ƃ����̓����́A�Ȃ�Ƃ����Ă��s�C���ȏꏊ������A���̊낤�����G���A�܊�����g�����v�����ꂽ���Ղ�̕��͂ŏ����\�肾�����B

�@�����āA��������邽�߂ɂ͑��̊���������x���ꂵ���������ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ�����A��s���č���ꊪ�̕��͂��A�ŏ��A�܊�����g�����\���ŏ����\���Ă݂��B

�@�Ƃ��낪���ꂪ����ĕt�����悤�Ȋ����ɂȂ��Ă��܂��A�o���������A�啝�ȉ�����v�����B

�@�\���̃{�R���}����ɖ��f�������Ă��܂������A�����Ŏ��Ԃ����X�������Ƃ́A��̍�Ƃ�S�̂ɋꂵ�������B

�@��蒼���ɂȂ�����ꊪ�́A�ŏI�I�ɂ͉Ȋw���̂炵�������ɂȂ�A�������ɏ������������������q�ɂȂ����B

�@�Z�b�g�{�ł��邪�䂦�ɏo���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ����邵�A�Z�b�g�{����邱�Ƃ̓�����v���m�炳�ꂽ�B

�@����ŁA�Z�b�g�{�̑�햡������B

�@����́A����̖{�����ł͂ł��Ȃ����Ƃ�\���ł��邱�ƁB�Ⴆ�A���ꂼ��̊��̃e�[�}�����ɂ��邩�A�܂艽��g�ݍ��킹��̂��́A�Z�b�g�{�ɂ����Ȃ��\�����B

�@�싅�̃`�[���őŐ���g�ލۂɁA�`�[���̒��̒N���ǂ�ȏ��Ԃŕ��ׂ邩�Ɋē̓N�w���������悤�ɁA�e���̃e�[�}�̌��ߕ��ɂ́A���҂̓N�w���������B

�@�P�`�T���ʼn������グ�����ɂ́A�l�̎��R�����\��Ă��邱�Ƃ��낤�B

�@�܂��A�싅�̑Ő���g�ލۂɂ́A�X�^�[���̂���Ŏ҈ȊO�ɁA�����ɓ��������E�l�I�ȑŎ҂��K�v�ɂȂ邵�A�`�[���ł��邪�䂦�ɂ��������I�肪�P���悤�ɁA�Z�b�g�{�ł��A�Z�b�g�ł��邪�䂦�Ɏ��グ�邱�Ƃ��ł��A�P���e�[�}������B

�@���̑�E�Ƃ����̓����Ȃǂ́A����̖{�Ƃ��Ă͒n���߂��āA���Ƃ��Ă͐������Ȃ��̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�l�͂ǂ��炩�Ƃ����ƁA����ȃe�[�}���D�������A������o�ł���ɂ͂ǂ������炢�����H�������ƍl�������Ă����̂����A�Â����A�̎ʐ^�̒��ɁA������������邽�߂̌������������C�������B

�@�������A���X�N���傫���B

�@����ʂ����߂ɂ́A������x�ʐ^�𑵂���K�v������B�����āA�������̎ʐ^�𑵂��āA���̌��ʊ�悪�ʂ�Ȃ������ꍇ�́A��ςȘJ�͂Ǝ��Ԃ����ɕ����Ă��܂����X�N�����邩��A�Z�b�g�{�̊��𐬗�������ɂ́A�`�L���Q�[���I�ȑ��ʂ�����B

�@��������z���邽�߂ɂ́A�����ʗp������Ȃ̂��A�Z���X��{���K�v�����邪�A�����ɂ͂���Ă݂Ȃ���Η{���Ȃ�����������A����̌��ł������Ƃ͔��ɑ傫���悤�Ɏv���B

�@�l�͕ҏW��O���`���悤�Ƃ��Ă������邱�Ƃ��A�����_���{�̂悤�ɂ��ĕ������B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.17�i�j�@��ꊪ�E���̒��̐�

�@��O���������n�w�����Z���Ɏ��Ƃ����̂����������ŁA�n�w�̒m���̏d�v����Ɋ�����悤�ɂȂ����B

�@����ɁA���Ď������������n�w�̌��ۂ��A���i�ʐ^���B���Ă���ꏊ�ɂ����Ă܂邱�Ƃ��������������Ă��āA�������N�͒n�w���ʔ����Ȃ��Ă����B

�@���������������̗��ꂪ�P�ɏW�܂�A����̖{�̃R���Z�v�g�����܂ꂽ�B

�@�ꏊ���߁A���̏ꏊ�̐��藧���ƁA�����ɐ������鐶���������̂Ȃ�������B

�@�����W�܂��Ă�������̒��ɂ́A�т����Ƃ��ł������̂�����A�т��Ȃ��������̂�����B�����ō����́A�т��Ȃ����������𒆐S�ɁA��ꊪ�̒��̒��̐���Љ�悤�Ƃ������B

�@�ΎR���������āA���̌��ʁA���\�L�����ꂽ�ꏊ�ɏo������B�w���̒��̐�x�ɂ́A���������Љ��y�[�W������A�����l�́A�������̖��O�������Ȃ�����ł����̂����A�r���ł����ύX���邱�Ƃ��A�\���̃{�R���}�N���^����ɐ\���o���B

�u���̖��O�Ȃ�ł����ǁA�ǂ����܂��傤�H�v

�@���O���������ƂɕύX���܂��A�Ɩ��m�ɐ肾���Ȃ������̂́A���v���A�����Ȃ��ł�������Ȃ��ł����I�Ƃ����Ԏ������҂��Ă����̂��낤�B

�@�{���l�́A���̎�̉�b���D���ł͂Ȃ��B�͂����莩�����ӌ������킸�ɁA�ǂ����܂��傤�H�ƕ����ӂ�����Ȃ���A���͎��������҂��镶����ɓ���������悤�Ȑ�o�����͍D���ɂȂ�Ȃ����A����������ł���Ă��܂����炢�ɖ����Ă����B

�@�������A�������{�R���}����B�l�̃Y���C�U���ɏ��悤�ȋʂł͂Ȃ������B

�u�����Ȃ����ƂɂȂ��Ă����͂��ł����H�v

�@�Ǝ��n���ꂽ�̂������B����ς�A�����Ō��߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�������ŁA

�u����A����ς菑���Ă����܂��傤���B�v

�@�Ǝ����Ō��߂邱�Ƃ��ł������A���l�C���ɂ��Ă��܂����A�ƌ�Ō���������ɂ��B

�@���̖��O�������Ȃ���A���̖{�Ŗl�炪�`���������Ƃ͐������̖��O���ׂł͂Ȃ����Ƃ��͂����肷��B�V���[�Y�̃e�[�}�͂����܂ł��ꏊ�₻�̐��藧���B

�@�������́A���ɂ��鋛���ʂ��Ă����Ƃ��Ă��A����͐����Ƃ���������̂̑�\�ł���A�����ɂ͂��ׂĂ̐��������܂܂�Ă���̂�����A�ʐ^�Ɏʂ��Ă��邻�̐������̖��O�ɂ͂�����肽���Ȃ��B

�@�������A������̈Ӑ}��ǂ�ł���������́A�����炭�������낤�B�ނ���A���Ŗ��O���Ȃ��H�Ǝw�E�����˂����݂ǂ���ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B

�@�܂��A���ꂩ����{�����̂P�������Ȃ�Ƃ������A�Q�`�T���܂łꂳ�ꂽ�X�^�C���ō�邱�Ƃ��l����ƁA���ꂪ���̊��ɂ��ʗp����̂����ǂ߂Ȃ������B

�@����ł������̎v������ȂɎ咣����̂��A����Ƃ��茘�������̂����������A���ǁA�茘����I�B

�@�������̖��O�������悤�ɕύX�����Ƃ������Ƃ́A��ȍ~���B���ȉӏ�����炸�A���w�I�ȕ��̌�����r�����A���R�Ȋw���炵���Ƃɂ������J�ɐ������Ă������Ƃ��Ӗ������B

�@�l�ɂƂ��ẮA����̖{���ň�ԑ傫�ȕ���_�������悤�Ɏv���B

|

| �@ |

2011.3.16�i���j�@���̗��R

�@ �@ �@ �@

�@ �@

�@�́A�l�����鍂�Z�ŗ��Ȃ����������k��������A���������̊ԂɁA���ĂÂ��ɉ������A�����������B

�u�܂����Ƃ͎v�������ǁA�搶�����k�ɎB�e�ɂ����Ă��Ȃ����Ǝv���āB���C�ł����H�v

�@�ƁB

�@�l�́A�����w�̏o�g�����ǁA�N�ɂ���Ă͒n���w�̕�������������Ƃ��������B�Ƃ��낪�l���g�́A���Z������܂߂Ĉ�x���n�w�̐�勳��������Ƃ��Ȃ��̂ŁA�Ɗw�Ŗ{��ǂ�Œn�w���w��ł�����Ƃ����邱�ƂɂȂ����B

�@�������Ă݂�ƁA���ɂ͓��k���ł̋���n�k�ɂ��āA����R�O�N�ȓ��ɔ�������m���͂ق�100���Ə�����Ă�����̂��������i�����܂ł̃X�P�[���̂��̂ɂȂ�Ƃ́A�\�����Ă��Ȃ��������낤���ǁj�B

�@�֓��̒n�k�ɂ��Ă��A���Ȃ�̍��m���ł���A�����\�ゾ�����q�����������Z���ƌ�ɂ������֓��ɏZ�ݒ������Ȃ�A�V����S������N��܂łɂ́A����n�k��̌�����m���̕����͂邩�ɍ����v�Z�ɂȂ����B

�u�������A�E����Ȃ�A�֓��͎~�߂�����������B�v

�@�ƌ�������A

�u���z���ʔ����B�����ɂ����Ȃ̐搶���B�v

�@�ƃN���X�ɂ���Ă͏����o�����A�������Ė{�C�������B

�u����Ȃ��ƌ�������A�֓��ɐl���Z�߂Ȃ���B�v

�u���₢��A���������̘b��B�Ⴆ���A�A�E�œ����ƕ����Ŗ�������A�����ɂ��Ă���������������Ȃ��H�v

�u�����͈��S�Ȃ�H�v

�@�l���������𗣂�Ȃ��������R�̂P�ɂ́A���������E����悤�ȋ���n�k���N����m���������ł͒Ⴂ�Ƃ������R�����������Ƃ́A�ȑO�ɂ����̓��L�̒��ɉ��x�����������Ƃ�����B

�@�Ƃ�����A���R�ʐ^�̏o�ł͓����ȊO�ł͐��藧���ɂ����A���̊Ԃɂ��֓��̒m�l�����������A�m�l������ƁA�l�̊炪�v��������ł��܂�����S�z�����A���ɂȂ�A�����̐S�z�ł͂Ȃ��Ȃ��Ă���B

�@�ł������̔��������Ă��炢�������̂��B

�@�m��A�Ƃ������Ƃ��A��ł͂Ȃ��낤���B

�@�n��ɂ���ẮA����n�k�͒���I�ɔ���������̂ł���A�����X�p���Ō���A�قڂP�O�O���Ȃ̂��B���ӗ͂Ƃ��^�s�^�ɍ��E������ʎ��̂Ƃ͖Ⴄ�B

�@�Ȃ��P�O�O���Ȃ̂��́A���̔����̃��J�j�Y����m������ɕ����邵�A���ꂪ�������Ă���A�\�Ȍ���̔�����A�ǂ��ɂǂ�����Ĕ��ׂ����Ȃǂ̐S�̏����̕K�v����������͂��B

�@�l�́A���������{�ɏZ�ނ̂Ȃ�A���{�̎��ӂŋN���Ă��邱�Ƃɂ��Ă̒n�w�̒m���́A���w�Z�̂S�N���ȏ�Ȃ�K�{�ł͂Ȃ����Ǝv���B

�@�Ƃ��낪�A���w�Z�̋��ȏ�������Ƃ���ɂɐG��Ă���̂͋���o��1�Ђ��������A�������ł��A���{�̒n���`�n�w�Ɛg�߂Ȏ��R�̌��т�����Ղ��Љ���{���Ȃ��B

�@�����ŁA����Ȗ{����낤�Ɗ�悵���̂��A���ƒn���̌����m�[�g�i�ЁE�S�T���j�������̂��B

�@�������A�{�͂��̒m�����K�v���ǂ��������ō���Ă���킯�ł͂Ȃ����A������͒����Ȃ��Ă��܂��̂ŁA�����ď������ɂ������Ǝv���B

��ꊪ�@���̒��̐���

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.15�i�j�@�S�~���H�����فi�Ёj

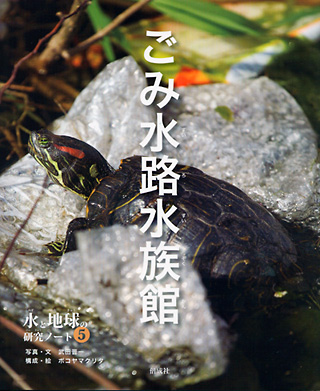

�@���ƒn���̌����m�[�g�i�S�܊��E�Ёj�̍Ō�̊��A���ݐ��H�����ق��͂����B

�@���������Ȃ��B

�@���w�Z�̑��ƕ��W�̖`���ɁA�u�����悤�ŒZ�������U�N�ԁv�Ə������l�������������ǁA����͒�Ԃ̕��͂Ȃ̂��낤���H

�@�l�ɂƂ��Ă��̖{���͂��̋t�ŁA�Z�������悤�ŁA���U��Ԃ��Ă݂�A���ɒ����B

�@���̖{�ɂ́A�q�������Ɏ��R�ɂ��ē`����u���p�v�̕����ƁA�l�̎�̕����Ƃ����邪�A���p�̕����Ɋւ��ẮA���R�Ȋw���̎������̒��ł́A�H�Ɍ���悭�ł����{���Ǝv���B

�@���p�̕����́A�Ⴄ���t�Ō����Ȃ�`���̕����ł���A����͂��̋`�����ʂ������Ƃɗ͂���ꂽ�B

�@����ŁA�l�̎�̕����ɂ��ẮA�B�����������n�Ȏ����ɑ���s���������c�����B�`�����ʂ����̂ɁA����͐���t�������B

�@�����́A����̉ۑ�Ƃ��悤�B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.13�`14�i���`���j�@�q���̍�

NikonD700 Carl Zeiss Distagon T* 2.8/25mm ZF SILKYPIX

NikonD700 Carl Zeiss Distagon T* 2.8/25mm ZF SILKYPIX

NikonD700 Ai AF-S Nikkor ED 300mm F4D�iIF�jSILKYPIX

�@�q���̍��A�w�Z�ɍs���̂�h���Ǝv�������Ƃ́A������x���Ȃ��B���ԂƗV�Ԃ̂��y�����������A�w�Z���I����Ă�����A���̂܂܂̗���ŁA�قږ����A�F�B�ƗV�B

�@�������ƂɊւ��Č����A�����̖l�́A���ƒ��ɂ����֎q�ɍ����Ă������Ƃ��܂��ɃM���M���̂��Ƃ���������A�{���ɐh�������B

�@�x�ݎ��Ԃ��҂��������Ă��܂�Ȃ������B

�@����Ȓ��ŁA�}�H�̎��Ԃ����͂܂��܂��ȕ��������̂ŁA�����͔��p�̊w�Z�ɍs��������������ǁA���c�Ƃł͓��ꋖ����邱�Ƃł͂Ȃ������B

�@�����Ȃ�A����Ȃ��͎̂����ł��ׂ����Ƃł���A�w�Z�ɂ܂ōs���Đl�ɋ����悤�ȑ�w�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��A�ƌ������Ƃ��낾�낤���B

�@���ł��A���R�ʐ^���d���Ƃ����̂́A���߂�������������B�u����Ȃ̏��F�V�т���˂����I�v�Ƃ��������������Ă���悤�ȋC�����Ă��܂��B

�@�l�͑ӂ��҂����ǁA�ʐ^���B�邱�ƂɊւ��Ă͈ӊO�Ƀn�[�h�g���[�j���O�x���_�҂ŁA�����ɂ́A�h���ڂɍ������ƂŁA�����������߂������瓦�ꂻ���Ƃ���S���������Ă���\��������B

�@�q�������̖{�ŁA�w�w�K���x�ƌĂ����p�̖{������Ă݂�ƁA���̊w�K�Ɋւ��镔���̍�Ƃɖʔ��݂��Ȃ��A����ǂ���������ǁA����ǂ����A�����Ă���I�Ƃ��������������ċC�͊y�������B

�@�t�ɁA�ʐ^�̖{�̒��ł��A�u�ʐ^�W������Ă݂����Ȃ��v�Ƃ�������ȏՓ��ɂ�������锽�ʁA�u����Ȃ̔��p���݂����Ȃ��̂ŁA���F���y����˂����I�v�Ƃ����C�������A������������������B

�@�ʐ^�W��ے肵�����킯�ł͂Ȃ��B�l�͂�������̎ʐ^�W�������Ă��邵�A�����͖j���肵�������炢�ɑ�ɂ��Ă��邪�A����������̂ƍ��̂Ƃ͑S���ʂ̂��ƂŁA�l�ɂƂ��Ďʐ^��ڎw���͉̂��������߂������ƂȂ̂��B

�@�l�̓A�[�e�B�X�g�ł͂Ȃ��Ȃ��Ǝv���B

�@�܂��A�����̎ʐ^���l������ĉ��炩�̗͂ɂȂ�A�ȂǂƂ͎v���Ȃ��B���R�ʐ^�ƂƂ��āA�����ɍ������ł��邩�H�ȂǂƂ����l���ɂ��A�ǂ����Ă�����Ȃ��B

�@���ɁA�����Ă���l�����ɑ��Ėl������������Ȃ�A���R�ʐ^�͂ǂ����I�̏�ɂ����Ă��������C�����������B�߂��Ȃ猻��ɍs���ĘJ�������邩�A�����Ȃ炨������t����̂��E�E�E�B

�@���c�Ƃɂ͑�ςɌ����I�ȂƂ��낪���邪�A�q���̍��A��������芪���Ă�����C�Ƃ������̂́A�ȒP�ɂ͕ς����Ȃ����̂��Ȃ��Ǝv���B

�@�@

�@�@

|

| �@ |

2011.3.10�`12�i�`�y�j�@�����Ȃ������܂�i�Ёj

�@�ނ�Ƃ��J�����ɒu�����������ʁA���̖l������B�l���A�q���̍��ɋ��ނ�ɂ̂߂荞�ނ��������ɂȂ����o�����ɂ��ẮA�Ђ̃z�[���y�[�W���̖{�̏Љ�̂Ƃ���ɏ������B

http://www.kaiseisha.co.jp/newbook/new166.html

�@���̒ނ�̐搶����A�莆������������Ƃ��������B�����搶�ɘA����Ă����l���A���߂Ĉ�l�Œނ�ɍs�����ƂɂȂ������ɁA�ނ�̐S���������ꂽ�莆�������B

�@�莆�̒��́A

�u�m���Ă���̂Ɨ������Ă���̂Ƃ́A�S���Ⴂ�܂��B�v

�@�Ƃ����ꕶ����́A�傫�ȉe�������悤�Ɏv���B�m���͑�����ǁA���ꂾ���ŋ����ނ����̂ł͂Ȃ��B

�@�Ôg���������邵���݂́A��������Βm�邱�Ƃ��ł��邪�A���ۂ̒Ôg���f����ڂɂ���ƁA���炩�ɖl�̗������Ă��āA�����������������Ȃ��B

�@���R�ɂ��Ēm�邱�Ƃ͂ł��Ă��A�������邱�Ƃɂ͂قlj����B

���ƒn���̌����m�[�g�C�@�����Ȃ������܂�i�Ёj

�@���ƒn���̌����m�[�g�i�S�܊��E�Ёj�̑�l��������͂����B

�@���̃V���[�Y�̐���̍ۂɁA�����ł������Ƃ�����A�ł��Ȃ��������Ƃ�����B

�@�Ⴆ�A�u���R��m�邱�Ƃ͂ł��Ă��A��������͓̂���v�Ƃ������̎v����{�̒��ɏ������ނ��Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@���m�ɏ����A�ł��Ȃ������̂ł͂Ȃ��āA�����ĊO�����B����̖{�́A����Ŗl�����Ă��鎩�R��Ԃ������̂ł͂��邪�A����Ŋw�K���̂Ƃ����`�Ԃ�����Ă���̂ŁA���e���ɂ���ׂ����Ƃ������f���������A����͐����������Ǝv���B

�@�������A������������Ǝv���̂Ȃ�A������R���Z�v�g�̖{���P�����悵�Ȃ����K�v������A����͎��̖ڕW�ɂȂ����B

�@�@

�@�@

|

| �@ |

2011.3.8�`9�i�`���j�@������

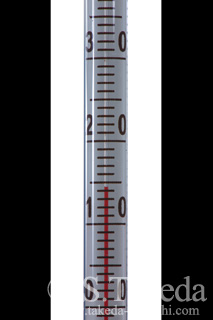

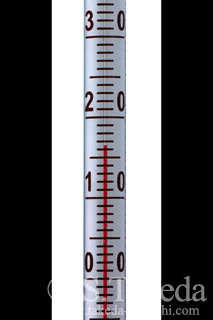

NikonD3X AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF�jSILKYPIX

�@���������鎞�ɂ́A������1/3�A�������̂��̂�1/3�A���ʂ̉�͂Ȃǎ������1/3�̎��Ԃ��g���A�Ɛ����w�̊w������ɋ���������̂��B

�@�X�^�W�I�ʐ^�ɂ��A���ꂪ�悭���Ă͂܂�悤�Ɏv���B

�@�X�^�W�I�ʐ^�Ǝ����Ƃ͋ɂ߂ėǂ����Ă���A��ςɘ_���I�Ȑ��E������A��������b���炫����ƕ�������肪�Ȃ��̂Ȃ�A�X�^�W�I�ʐ^�͍ŏ�����~�߂Ă��������������B��قǂɓ���ȍ˔\�̎�����ȊO�́A��b�̕��Ȃ��ł́A�ǂ�Ȃɐ������Ȃ��Ă��A�Ǒf�l�̈悳���o�邱�Ƃ͂Ȃ����낤�B

�@��b�Ƃ́A�P�̏Ɩ����̎g�����Ȃ����B�ŏ��͂P�̃��C�g�{���t�̑g�ݍ��킹�ŗ��K������̂��������낤�B

�@����Ȃ��Ƃ������Ă���l���A�����B�����A�f�l�̈���Ă��Ȃ��B�����ŁA�������N�ł�����ł����{��肪�I���C�����ɂ�Ƃ肪�ł����^�C�~���O�ŁA�Z�p�����{�I�Ɍ��������Ƃɂ����B

�@�T�Ɉ�x���炢�̃y�[�X�ŁA���낢��Ȏ������̎ʐ^���B��B�܂��́A���x�v���B�e���Ă݂��B

NikonD3X AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF�jSILKYPIX

�@

�@�����̏\�̈ʂ̂�����ɁA�Ɩ����̔��˂��ʂ荞��ł��܂����B

NikonD3X AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF�jSILKYPIX

�@�����ŁA������̏Ɩ��������āA�ォ��̏Ɩ�����������ƁA���͉�������B

�@�����A�ォ��̏Ɩ�����������ƁA�c���̕����B�e����ꍇ�ɂ͏オ���邭�����Â��Ȃ�ȂLj������肪�����邩��A���x�͉�����̏Ɩ����~�����Ȃ�B

�@�ƂȂ�ƁA�ォ�����������Ɩ����₷���悤�ɁA���x�v���Œ肵�Ă����K�v������B

�@���̒i�K�ɂȂ��āA���x�v���ǂ��Œ肷�ׂ����A�܂菀�����ʐ^�̏o���h����傫�����E���邱�ƂɋC�t�������B�����̒i�K�ŁA�Ɩ��̎��R�x���������������Ă���ΐ�ւƐi�߂邵�A�ŏ��̂������܂����Ǝ�l�܂�ɂȂ�A�P�����蒼���ɂȂ�B

�@

�@�܂��A�����Y�̈ʒu�������āA������߂��肪�A���ɏ�̕����Ђ���ł��܂��Ă���B�����Y������������Əグ��ׂ��������B

�@�������A�J�����̈ʒu��ς��Ă��A�����炭�ǂ����ɂЂ��݂��c�邾�낤����A���̎B�e�ɂ�105�~���̃}�N�������Y�ł͂Ȃ��A��艓������B�e�ł���200�~���}�N�����g���ׂ��������B�����ɗ����Η����قǁA���̂̂Ђ��݂͏������Ȃ�B

�@�����Ƃ��A200�~���̃}�N���́A�ȑO�����Ă������̂́A���͎�����Ă��܂������ĂȂ����A�����������ɂ������ŁA�ȒP�ɂ͎���o�����Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�������̎B�e�̈˗��͂��܂Ɋ��邩��A���x�v�̎ʐ^���A�����A�ǂ����Ŏg���邾�낤�Ǝv���B

�@����������K���d���ɂȂ邵�A�����Ȃ�悤�ɁA���ۂɎg�p����Ă��鉷�x�v�̎ʐ^�����āA���x�v�����x���w���Ă�������̂��Ȃǂ́A���炩���ߒ��ׂĂ������B���̂������x�����łȂ��A���r���[�ȉ��x�����߂��Ă���摜���K�v���Ƃ킩�����B

�@�Ƃ�����A���ْ̋������Ȃ���A�Ȃ��Ȃ����K�ɂȂ�Ȃ��̂��B

�@�������K��������̂ł͂Ȃ��A���K�̎d������B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.7�i���j�@�P��

�@�ʐ^�W�̕Еt���ɍs���Ă����B

�@�P��̂R�l�ł̎ʐ^�W�����A�ꏏ�ɓW���������쒹�ʐ^�̖쑺�F�G����ƃg���{�ʐ^�̐��{�W�炳��ƁA���̎ʐ^�W�̓W����i�Ɋւ���ł����킹�����Ă�����U�B

�@����Ɏ��R�ʐ^�Ƃ����Ă��A���R�����C���̏ꍇ�Ǝʐ^�����C���̏ꍇ�Ƃ����邪�A�쑺��������{������A�����Ėl���A��{�I�Ɏ��R�����C���̎ʐ^���B���Ă���B

�@�����Ȃ�A�傫�����ނ��Ă��܂��ƁA�l��̎ʐ^�͐}�ӂ⎩�R�̃K�C�h���ƌ�����B�܂��́A���R��������Ă���ƌ����Ă������B

�@�R�l�̒��ł́A�쑺����͓��ɐ}�ӓI�Ȏʐ^���D�܂��X���������B�쑺����̎ʐ^�́A���̂܂ܖ쒹�̃K�C�h�u�b�N�ɂł��f�ڂł������Ȃ��̂��肾�B

�@���{����́A�b���Ă݂�Ƒ����Ɏʐ^�ł��낢��ƗV��ł���߂�����̂����A�g���{����ʑ̂̏ꍇ�͐l�i���ς��ƌ������A�^�ʖڐl�ԂɂȂ�Ƃ����̂��A�V�тA�Ђ�����Ƀg���{�}�j�A�̐��E�ɐ��i���Ă�����悤���B

�@�Ƃ�����A���������ʐ^�́A���R�t�@���ɂƂ��Ă͗ǂ��Ă��A�������ɋ������Ȃ��ʐ^�t�@���ɂƂ��ẮA�債�Ėʔ����ʐ^�W�ł͂Ȃ��\���������B

�@�����Ŏ���́A�ʐ^���C���̓W����ڎw���Ă݂邱�Ƃɂ����B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.4�`6�i���`���j�@�~�j�c���

�B �B

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U

�@�v���D�ƌĂ��v���X�`�b�N�̗e��̒��ɁA�c��ڂ��Č����邽�߂̏����ɓ������B�{���̓c��ڂł͎B�e�ł��Ȃ��V�[�����A���̃~�j�c��ڂ��g���ĎB�e����\�肾�B

�@�����Ɍ����Ζ{���̓c��ڂŎB�e�ł��Ȃ����Ƃ͂Ȃ����낤���ǁA��������T���ĕ�������A�����ԃJ�������\���Ĕ����������蓥��ƁA�l������ł��܂����肵�Ă��܂��B���R�Ɏʐ^���B���Ă����ł���A�Ƌ����Ă�������_�Ƃ̕��������邪�A����ς�S�ꂵ���̂Ń~�j�c��ڂ���邱�Ƃɂ����B

�@�����A���̃~�j�c��ڂ�u�������ꏊ�ɂ͋����̎���e�킪�u���Ă��邩��A�܂��͋�����ʂ̏ꏊ�Ɉڂ��K�v������B

�@�����Ă���ɋ������ڂ����̐�ɂ��ʂ̗e�킪�u���Ă��邩��A�ʓ˂����ɂ����̗e������������ƂɂȂ�A�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����̑��ʂ͂P�g������B��Ƃ��ȒP�ł͂Ȃ����Ƃ͕������Ă����̂����A����Ă݂�Ƃ�͂���������ɂȂ����B

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U

�@�܂��́A�P�ǃp�C�v��g��ŁA�����ꏊ�ɂ�������̎���e���u�����߂̂Q�i���̒I���쐬����B

�@�Ƃ��낪�A���̒P�ǃp�C�v���̂ɁA������Ԏ��B�ߏ��ōw���ł���p�C�v�͒��������[�g���P�ʂ����A�l���~�����̂�50�Z���`��250�Z���`�B�ŏ��ɍs���Ă݂����X�ŁA

�u���Ă��炦�܂����H�v

�@�ƕ����Ă݂��Ƃ���A

�u��܂���B�v

�@�Ƃ̂��ƁB�Q���ڂ����l�ŁA�ƂĂ����Ă��炦�����ȕ��͋C�ł͂Ȃ��B

�@�Ȃ�ΒP�ǃp�C�v�ƈꏏ�ɁA�܂��̓p�C�v���H��𑵂��邩�H

�@������p�̃J�b�^�[�͖ڋʂ���яo�邭�炢�ɍ��������A�����O���C���_�[�ł��Q���~���炢�͊o�傷��K�v�����肻�����B��������������̂Ȃ���킸�H����Ƃ��낾���A�킸���Ȃ���������Ȃ��Ƃɂ͎g�������Ȃ���������B

�@�Ƃ��낪�A�قڂ�����߂Ă����R���ڂ̂��X�iGooDay�j�Őq�˂Ă݂�ƁA

�u��܂���B�v

�@�ƕԂ��Ă����BGooDay�Ƃ������X�͋�B�k���𒆐S�ɓW�J���Ă��邨�X�Ō��ފW�ɂ͋����Č��X�D���Ȃ��X�����A�Ƃ���ł͏��������B

�@�����A����̂��ƂŁA�v�X�t�@���ɂȂ��Ă��܂����B

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U

�@���āA��������Ɨe��P���P�W�O�L���ɂȂ���̂����v�S�悹�邱�ƂɂȂ邩��A��������ƁA������������ꂽ�e����悹��̂����琅�����o���K�v�����邪�A���̏ꏊ�͑��ꂪ�f�R�{�R���Ă���A�ݒu�ɂ͂���܂�������Ԏ�����B

�@�p�C�v���l�W�ŌŒ肵�Ă͐�����ŌX����ׁA�܂��l�W���ɂ߂ăp�C�v���Œ肵�������Ƃ����x�����x���J��Ԃ��B

�@�₪�ăl�W����߂邽�߂̓d���H��̓d�r���Ȃ��Ȃ��Ă��܂��[�d�����݂邪�A�d�r���Â��Ȃ��Ă��ĂȂ��Ȃ��[�d���ł��Ȃ��āA����������B

�@�V�����d�r�������H

�@����A�ő��Ɏg��Ȃ��H�����Ȃ��E�E�E

�@���ǁA�\��̔����ȉ��̍�Ƃ����I��邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@����ɂ��Ă��A�l�̌��ʂ��̉��ƊÂ����Ƃ��B����ŏI���͂��̍�Ƃ��A���ۂɂ���Ă݂�ƁA�����炭��3���͗v���邾�낤�B

�y���m�点�z

�ʐ^�W�̂��m�点

���@�k��B�s��i������]�A�������s���M�����[

���@�Q���Q�R���i���j�`�R���U���i���j�@�Ηj�����x�����@�X�F�O�O�`�P�V�F�O�O�B

�@�@���ԗ��R�O�O�~�@�������Q�O�O�~�B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.3�i�j�@�����w

�@���X�A

�u�w������ɐ����w���U����Ηǂ������B�v

�@�Ƃ������ɏo��B�����́A�����n�ɐi�l�ŁA��l�ɂȂ��Ă��玩�R�ώ@�̖ʔ����ɋC�t���Ă��܂����l�������B

�@�������������̐l���{���ɐ����w���U���Ă����Ȃ�A����Ȃ͂�����Ȃ������A�Ɗ�����m���������B�����̐l�������w���Ǝv������ł���̂́A���͔����w�ł���ꍇ�������B

�@�����n�̐l��������w�̋��{���Ȃǂŕ����������w�Ȃǂ��A�����w�Ƃ������́A�����w�ɋ߂��P�[�X�������̂ł͂Ȃ��낤���B

�@�����w�Ƃ������t�͎���ɂȂ肩�����Ă���߂����邪�A�����Đ��ނ����킯�ł͂Ȃ��āA����̔����w�͎��R�ʐ^�ł���B

�@���R�ʐ^�Ƃ����Ă�����ɂ킽��̂ŁA�Ȃ��ł��A���R�Ȋw�ʐ^�ƌĂ��ꍇ������B

�@���̎��R�Ȋw�ʐ^�Ƃ������t�́A������悤�ŕ�����Ȃ��B

�@�Ⴆ�A�ʐ^�G���̃t�H�g�R���e�X�g�ɏ����ꂽ�I�҂̑I�]��ǂ�ł݂�B

�u���̎ʐ^�͐������̋M�d�ȃV�[���𑨂��Ă���ʐ^�ł͂���܂����A�G�ɂȂ��ĂȂ�����G�����H�v���܂��傤�B�v

�@�Ə�����Ă���B���̎��ɁA

�u����ł͎��R�Ȋw�ʐ^�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����ƊG�����H�v���܂��傤�B�v

�@�ƌ������ɁA���R�Ȋw�ʐ^�Ƃ������t���g����̂��A�l�͌������Ƃ��Ȃ��B�����A�ʐ^�E�ɂ���l�����ɂƂ��Ă��A���R�Ȋw�ʐ^�Ƃ������t���s���Ƃ��Ȃ��̂��Ǝv���B

�u����ł͐��Ԏʐ^�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����ƊG�����H�v���܂��傤�B�v

�@�Ƃ����悤�ɁA���Ԏʐ^�Ƃ������t�Ȃ�A���X�g���Ă���̂��������Ƃ����邪�A������ǂ����s���Ƃ��Ȃ��B

�@�Ƃ�����A�������̐}�ӂȂǂ́A�傫�ȏ��X�ɍs���ΐ����w�̃R�[�i�[�ɕ���ł���ꍇ�������B�����w�Ƃ������t������ɂȂ肩�����Ă���̂�����d�����Ȃ����A�����}�ӂ̓R�e�R�e�̔����w�ł���A�����w�ƌ�����Ɩl�͂Ȃ��C�����������B

�@

�@���āA�����w�ɂ͎��W�Ȃ��s�������A�l�ɂ́A���̎��W�Ȃ����܂�Ȃ��B������A���R�W�̖{�̒��ł��A���ɐ}�ӂ̂悤�Ȗ{�����̂ɂ͌����Ă��Ȃ��ƌ�����B

�@�����ŁA�����w�ł͂Ȃ��āA���ꐫ���d�����Ďʐ^���B��悤�ɂȂ����B�����āA�n���Ɛ��̌����m�[�g�̑S�܊��i�Ёj���ł����B

�@�{�̒��Ƀ^�P�V���Ƃ����L�����N�^�[���o�ꂷ�邪�A�ʂɖl����l���̖{�ł͂Ȃ��B

�@�{�̎�l���͂����܂ł����R�ł���A�^�P�V���́A���̎��R�ɂ��Ċy�����`�����i�Ƃ��ēo�ꂷ��ɉ߂��Ȃ��B

�@���������{�̌����������߂������S�������̂��A�{�R���}�N���^����B�{�̒��ł̌����́A�\���E�C���X�g�S�����B

�@

�@

�y���m�点�z

�ʐ^�W�̂��m�点

���@�k��B�s��i������]�A�������s���M�����[

���@�Q���Q�R���i���j�`�R���U���i���j�@�Ηj�����x�����@�X�F�O�O�`�P�V�F�O�O�B

�@�@���ԗ��R�O�O�~�@�������Q�O�O�~�B

�@

�@

|

| �@ |

2011.3.2�i���j�@�l�ɂł��邱��

�@����������a�C���������Ƃ��Ă��A���ꂾ���ŁA���ꂪ���̖�̌��ʂ��Ƃ͌�������Ȃ��̂́A�w������̎����̍ۂɈ�ԍŏ��ɋ���������ƁB

�@�a�C�͎��R�������邱�Ƃ�����B������A���傤�ǂ��̖�����^�C�~���O�ŁA���R�a�C�����R�����������\�������Ă��邩�炾�B

�@�ł́A�ǂ��������̌��ʂ��m���߂邱�Ƃ��ł���̂��H

�@�ΏƎ����ȂǂƂ������t�������B���̕��@�́A�����̃C���n�̖{�ł��ǂ�ł��炤�Ƃ��āA���퐶���ł������悤�Ȏ���͂�������B

�@�Ⴆ�A���������Ƃ͊����Ȃ��H�ו��ł����������H�ב�������A��������������Ɗ�����悤�ɂȂ����B

�@���l�́A�D������Ȃ����ł��H�ב�����D���ɂȂ�ƐM������ł��܂��B������Ȃ��������o���������̂�����A�ԈႢ�Ȃ��ƌł��M����B

�@�����A�l�̖��o�͌��X�ω�������̂ł���A�q���̍��A����H�ׂĂ��炢���Ɗ��������̂��A��l�ɂȂ��ċv�X�ɐH�ׂĂ݂��炨�������Ɗ����邱�ƂȂǕʂɒ��������Ȃ��B

�@������A�D���ł͂Ȃ������H�ו����D���ɂȂ����Ƃ��Ă��A����͂��܂��܂���ȃ^�C�~���O�ɂ����������������ł���A�ʂɓw�͂����ĐH�ב���������ł͂Ȃ��\�������đ傢�ɂ���B

�@�w�͂͑�Ȃ��Ƃł͂��邵�A�N�����w�͂ɂ���ĕ������������ė~�����Ɩ]�ނ��A�w�͂Ƃ͖��W�Ɍ��܂��Ă��܂��^�������āA��������B

�@�����Ɉꐶ�������g�߂Ύ��g�ނقǁA�l�́A����ȕ��Ɋ�����@�������B

�@����Ȃ��A�ƒQ���Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@�����A�����ȂA�Ǝ����݂̂����A�����͂����Ȃ肽���Ƃ����ʐ^�Ƃ̃C���[�W���l�̐S�̒��ɂ͂��邪�A�K�����������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��̂��낤�Ȃ��B

�@���̒��ŁA���˂��ɁA�������ɂȂ炸�ɔn�������ɁA���ʎ��̖{���ɑS�͂Ŏ��g�������ȁB

�@���āA�������悤���B�l�ɂł��邱�Ƃ��āA�����낤�H

�@

�@

�y���m�点�z

�ʐ^�W�̂��m�点

���@�k��B�s��i������]�A�������s���M�����[

���@�Q���Q�R���i���j�`�R���U���i���j�@�Ηj�����x�����@�X�F�O�O�`�P�V�F�O�O�B

�@�@���ԗ��R�O�O�~�@�������Q�O�O�~�B

�@

|

| �@ |

2011.3.1�i�j�@�X�V

�����̐��ӂ��X�V���܂����B

�y���m�点�z

�ʐ^�W�̂��m�点

���@�k��B�s��i������]�A�������s���M�����[

���@�Q���Q�R���i���j�`�R���U���i���j�@�Ηj�����x�����@�X�F�O�O�`�P�V�F�O�O�B

�@�@���ԗ��R�O�O�~�@�������Q�O�O�~�B

�@

�@

|

| �@�@�@ |

�挎�̓��L�ց�

|

�B

�B