| |

| |

| ・今現在の最新の情報は、トップページに表示されるツイッターをご覧ください。 |

| |

2011.2.26〜28(日〜月) 濁り

NikonD700 AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF) ストロボ SILKYPIX

ほんの10日前には満水だった森の中の水溜りが、昨晩は水が少なくなっていて、泥がむき出しになっていた。

そこに雨が降ると、雨粒が泥に直接あたるから泥が溶け、水が濁る。さらに今回は、イノシシが泥を浴びて、水を派手に濁らせた跡もあった。カエルが目の前で産卵をしても、泥の濁りで様子は見にくいだろう。

今回は、生き物愛好家の野田司君と一緒。せっかく野田君が来たのに、写真を撮るには悪条件に思え、なんだか申し訳ないような気になった。

だがしかし、撮影した画像を改めてみてみると、濁った場所で撮られたものの雰囲気がいい。元々は1つだった水溜りが減水をして幾つかの小さな水たまりに分かれていて、中には水が澄んでいる箇所もあるが、水が澄んだ箇所で撮影した写真は、スタジオっぽいというか、臨場感に欠ける。

NikonD700 AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF) ストロボ SILKYPIX

写真家としては、水が澄んだ箇所で分かり易く撮りたくなる。現場に行ってみたものの、水が濁っていた時には、正直に言えばがっかりする。

また、澄んだ水の中ですっきり撮っておかなければ、「現象が見えない」とせっかく撮った写真にケチをつけられるのがやっぱり怖い。

だから濁った水を見て、

「あ〜野田君、条件悪いわぁ。」

などという言葉がつい出てしまう。

では、現実はどうなのだろう?どんな写真が多く流通しているのだろうか?

図鑑で形態を見せたい場合は、明らかに、現象がよく見える方がいい。

それから大人向けのものも、なるべく爽やかな方がいい。大人は多分、自然の本に、自然そのものではなく、癒しを求めている人が多いのだろう、と僕は推測する。

だが子供向けの場合は、ありのままの自然をちゃんと捉えている本が、版を重ねている傾向がある。むしろ、澄んだ自然を見せようとしているもので息が長い本は、皆無だと言える。

ただし、ありのままの自然がありのままに美しくなければならなず、そんな写真を撮るのは、美化された美しい自然を撮るのよりも難しい感じがする。

ただし、子供向けのものでも、幼児向けだけは爽やかさが重視されている。幼児向けのものは、幼児にそれを読んで利かせる大人を対象にしている側面があり、実は半分は、大人向けであるともいえる。

つまり、どこでその写真を使うのかが重要になる。

NikonD700 AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF) ストロボ SILKYPIX

【お知らせ】

写真展のお知らせ

● 北九州市門司の白野江植物公園市民ギャラー

● 2月23日(水)〜3月6日(日) 火曜日が休園日 9:00〜17:00。

駐車料300円 入園料200円。

|

| |

2011.2.25(金) カメラとレンズ

NikonD700 AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF)SILKYPIX

NikonD700 AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF)SILKYPIX

NikonD700 AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF)SILKYPIX

フィルムで写真を撮っていた頃は、写真の画質は、腕前は別にして、フィルムとレンズの性能で決まった。

カメラは、ただフィルムを収めておくだけの暗室であり、カメラによって写真の画質が左右されることはなかった。

ところがデジタルになってからは、カメラのセンサーやカメラに内蔵された画像処理ソフトの性能が画質を左右するようになった。

だがそれでも、やっぱり写真はレンズだなぁとしみじみ思う。高性能なレンズが生み出す心地いい描写は、画像処理では作り出すことができない。

特に、レンズの特性の中でも、ボケ味が重要。ボケ味は、画像処理ではコントロールすることができない。

高画素なデジタルカメラの細密な描写は、パソコンのモニターで眺めている分にはいいが、印刷されると、無駄にはならないものの大差なくなってしまう。

ああ、ボケがいいレンズが欲しい!100ミリクラスに一本、200ミリクラスに一本、これ!というボケ味のレンズを持っていたなら、撮影が楽しくなるだろうなぁ。

【お知らせ】

写真展のお知らせ

● 北九州市門司の白野江植物公園市民ギャラー

● 2月23日(水)〜3月6日(日) 火曜日が休園日 9:00〜17:00。

駐車料300円 入園料200円。

|

| |

2011.2.22〜24(火〜木) 印刷と画像の調整

印刷をすると、画像はパソコンのモニターで見ているよりもずっと色がくすみ、コントラストも柔らかくなる。だから印刷の予定がある画像は、モニター上では派手すぎるくらいに、コントラストも強過ぎるくらいに、シャープも強くかけておいた方がいい。

つまり派手目に調整しておいた方がいい。

もちろん、印刷の際には何度も試し刷りをして調整するのだが、最初に上がってくる第一稿の出来がいいと後が楽になるし、第一稿の出来が悪いと何といっても精神衛生上良くない。編集者をハラハラさせるのも心苦しい。

前回、2/21の最初の2枚の画像は随分色が濃く、コントラストも強くなっているが、これは、印刷を前提とした画像処理を最初から施しておこうか?などと考え、ちょっと試してみたのだ。

だがそれは、自分の管理下でその画像が印刷される場合の話。どこでどう使われるかが分からない画像を貸し出す場合は、印刷用の派手すぎる画像では困る。

僕は印刷に備えて派手目に調整しているのに、その画像を借りた編集者は、今度はその派手な色を標準に考え、もっと派手な絵を追求してしまう危険性がある。

かと言って、

「僕の画像は派手目に調整しています。」

などと注釈をつけるのも自分中心過ぎるだろう。編集者はいろいろな人の画像を一緒に扱うことが多いのだから、みんなと同じようにしておいた方が作業がやり易いだろう。

印刷に備えて画像を派手目に調整しておこうかと検討したものの、結局、従来通りの画像の調整に戻る。

偕成社から出版される水と地球の研究ノートという5冊組みの本作りは、実質的な作業がほぼ終わり、次に備えて反省点を1つずつ検討していく段階に入っている。ここが一番重要だとも言える。

ともあれ、自分の本を作る時には、自分が好きに画像を調整すればいい。

だが写真を素材として貸し出す場合もあるのだから、まずは人と同じように調整しておき、自分の本を作る場合は、ストーリー展開とどの画像を使うかが決まった段階で、印刷用の処理を施そうか。

そしてそのためには、その処理を施すだけの時間が必要であり、時間を確保するには、本のストーリー展開を決める作業で何度もダメ出しをくらって時間を浪費しないようにしなければならない。

つまり、撮影者がカメラのシャッターを押す段階で、ちゃんと物語の舞台設定ができていて、物語がスムーズに流れる下地が準備されている必要がある。

そうして考えると、撮影前の構想を練る作業から印刷の色までもが、ひとつながりになっていて、1つ1つのクオリティーを上げるためには、全体の底力が必要になる。

【お知らせ】

写真展のお知らせ

● 北九州市門司の白野江植物公園市民ギャラー

● 2月23日(水)〜3月6日(日) 火曜日が休園日 9:00〜17:00。

駐車料300円 入園料200円。

|

| |

2011.2.21(月) 写真団体

NikonD700 AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED SILKYPIX

NikonD700 AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED SILKYPIX

NikonD700 AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED SILKYPIX

一口に写真団体と言ってもいろいろな目的の団体がある。

例えば、所属するメンバーの一人一人を売り込むことを目的とした団体。はたまた、所属するメンバーどうしの交流を深めることを目的とした団体。さらには、みんなで価値観を共有し、その思いを社会に対して訴えていくような団体。

また同じ団体に所属する人でも、その団体に何を求めるかは人それぞれ。どれが正しいわけでもないし、自分が何を求めるかは自分で決めなければならない。

さて、写真展の準備に行ってきた。

恒例の写真展だが、メンバーは野村芳宏さん、西本晋也さん、僕の3人。

僕の場合、この3人の団体に求めるのは、写真を人に見せることではなく、野村さんや西本さんと一緒に展示の準備をすることだ。

【お知らせ】

写真展のお知らせ

● 北九州市門司の白野江植物公園市民ギャラー

● 2月23日(水)〜3月6日(日) 火曜日が休園日 9:00〜17:00。

駐車料300円 入園料200円。

|

| |

2011.2.20(日) 2巻・3巻

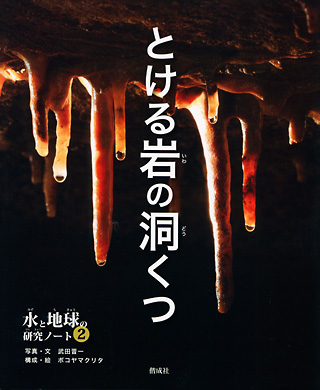

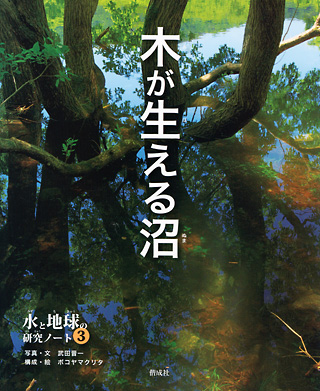

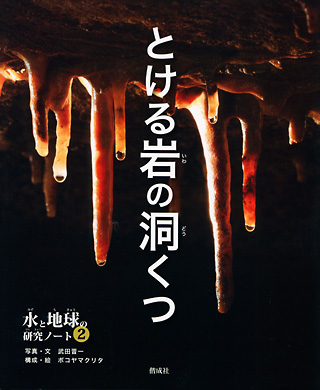

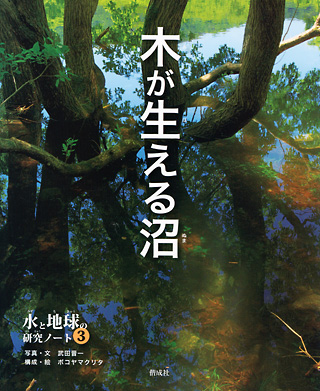

できたてホヤホヤの2冊の本。

今日受け取ったばかりの2巻・3巻に共通することは、いずれも撮影現場に到達するまでが、体力的に非常に厳しいということ。

初めてその場所を知った時には、「あ〜これはオモシロい場所やなぁ」という感激と同時に、「しかしここに何度も通うのは体力的にちょっと現実的ではないし、単行本は無理やなぁ。何か他の発表の場を考えなければ」という苦しい思いが込み上げてきた。

がしかし、結局何度も通った。

僕には特に取り得がないから、せめてキツイとメンドクサイだけは言わないようにして、馬鹿正直に行こう!と。今日どんなにきつくて苦しんだって、一週間もすればその疲れも癒えて体は元通りになる。それなら今日行った方が、写真が残る分得をするじゃないか!と。

果たして、出来上がった本を手に取ってみると、やっぱり行って得をしたように思うし、得をした分、結局自分を楽にしているようにも思う。

「苦労は買ってでもせよ」

などという教えは根性論を語っているのかと思っていたが、案外、その方が得をするという合理主義の考え方ではなかろうか。

案外、根性論も合理主義も紙一重なのだ。

|

| |

2011.2.19(土) 取捨選択

一人で何もかもをすることができないから、時には、取捨選択をしなければならない。自分は何を取り何を捨てるのか、そろそろ的を絞っていく時期に差し掛かっている。ここ数年、そんな風に感じるようになった。

数年前に金魚の撮影に打ち込んだことがあるが、金魚にカメラを向けたのも、ペットを自分の守備範囲に含めるかどうかについて実際に撮影してみて考える意味があった。撮影の依頼が寄せられれば、ペットであろうが、人物であろうが何だって撮影してみることには変わりないが、日常的に撮影するかどうかを決めたかったのだ。

そして、ペットは、普段撮影する被写体からは基本的には外すことにした。

一人で仕事をする僕のようなスタイルの場合、飼育に縛られるペットの撮影は、野外での野生生物の撮影との相性が悪いと感じたのだ。

では、スタジオ撮影はどうすべきか?

こちらは、これからも続ける。

野生の生き物の本を作るにしても、白バックの標本写真などが必要になることはあるし、野外での撮影でも照明器具を使うことはあるのでライティングの基本の勉強にもなる。

さて、先日アカガエルの産卵を撮影した際に着用していたジャケットは、よく洗ったはずなのに見落としがあり、袖に泥が残っていた。

水辺で撮影すると、しばしば、ジャケット全体がこんな感じになる。

そのジャケットを、まずは1つ目の照明器具で照らしてみた。

この1つ目の照明器具はメインライトとも呼ばれ、スタジオではその扱いが大変に重視される。複数の照明を使うのは、1つ目の照明の位置をどこにするのか、大きさをどうするのか、被写体との距離をどうするのかなど、まずはメインライトの使いこなしができてからと言う人も多い。

2つ目の照明は、ジャケットのしわを表現できる位置においてみた。

3つ目の照明は、ジャケットの袖口を表現できる位置に置いた。

最後は、それら3つの照明器具を同時に発光させ、さらにレフ板とよばれる反射板を加えたもの。

スタジオでの撮影に関しては、週に一度くらい勉強の日を作り、もう一度1から勉強をやり直す予定だが、一方でやり過ぎないように。

その手の撮影に関しては、僕なんかがどんなにがんばったところで商品撮影の専門家など数をこなしておられる方には太刀打ちできるはずもないのだから、最低限のラインをしっかりと定めて、それよりも上であれば良し、エネルギーは野外での撮影に費やす。

|

| |

2011.2.17〜18(木〜金) 振り返れば奴がいる?

NikonD700 AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF)SILKYPIX

夜の森の中。運よく、すんなりとカエルが卵を産んでくれることもあるが、今回は待ち時間が長く、結局そこで夜明けを迎えることになった。

待ち時間が長いと、だいたいろくなことがない。

集中力を切らし、後ろに何者かが立っているのではないか?と気になり、ついに後ろを振り返り、何もいないと安堵する。

だが一度振り返ったが最後。その時には何もいなかったかもしれないけど、今度は何かいるかもしれないと、何度も何度も振り返ることになり、次第にその間隔が短くなる。

僕は寂しがり屋ではないので撮影は一人が好きだが、夜の撮影だけは、なるべく人と一緒がいい。

待ち時間が長くなる可能性がある撮影の前は水分をなるべくひかえるが、、それでも5時間、6時間と経過すると、立ち小便もしたくなる。

ところが、水辺に座ったり水に入るために胸まであるオーバーオールのような釣り用の長靴をはいている上に、カエルがたくさん卵を産むのは雨降りの日なので雨具を着用しているから、まず一番上に着ている雨具を抜いて、つぎにオーバーオールの肩ひもを取り、長靴をずり下さなければならない。

さらに、寒くないようと着込んだつなぎを1枚、ズボンを1枚、股引を1枚と合計3枚脱がなければ、用を達することができない。

ようやく用を達したはいいが、今度は手がかじかんで、脱いだものをまた着るのが難しい。特にジャンバーのジッパーが閉まらない。

雨降りでなければ、薄手の手袋でもしておけば十分に暖かいが、雨降りの日はそうはいかない。

いったい何をやっているのだろう?

この森の中の水溜りを舞台にした本の制作はすでに終了しており、どうしても行かなければならない理由はない。

本の制作中は、とにかく本作りが終わるまで頑張ろうと思った。本作り、本作りととにかく本のことで頭がいっぱいだった。

ところがそれが終わっても、やっぱり見に行きたくなり、自分では本作りのために出かけていたと思い込んでいた撮影が、実はそうではないことに気付かされる。

本は本で1つの動機になるが、そんなことを抜きにして、やっぱり見に行きたくなり、むしろ、延々と見続けたい。

|

| |

2011.2.16(水) 馬鹿正直

NikonD3X AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED SILKYPIX

NikonD3X AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED SILKYPIX

NikonD3X AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4.5-5.6G(IF) SILKYPIX

凹山栗太さんの記録によると、二人で本作りを始めたのが2006年の12月。

結局5年の月日を要し、しかも最初の数年はまだ企画も通っておらず、実現するかどうか何の保証もなかった僕の思いつきにつきあってくれたのだから、何と馬鹿正直な人か。

実際の本作りの作業に入ってからも、凹山の仕事は終始一貫して、馬鹿正直だった。

人とアイディアを出し合うことは多々あるが、それに最後まで本気で付き合ってくださる方には滅多に出会うことができない。何をやってもいつか壁にぶち当たるものだし、難しいし煩わしいから、途中で立ち消えになってしまうのもよくわかる。

だがそれだけに、馬鹿正直に続けることの大切さを改めて思う。

僕も、馬鹿正直に写真を撮った。

僕は楽天的なタイプだとは思うが、楽観的なタイプではないので、難しいシーンの撮影に臨む際には、こいつは撮れないんじゃないかなぁ・・・と内心思うことが多い。

だがそんな時でも、態度には出さないように心掛けてきた。条件が整わず、今日はダメだろうなと思う時でも、あたかも写真が撮れそうな時かのように態度だけは振る舞い、フル装備で、張り切って現場に行った。

さて、第四巻で取り上げた森の水たまりに行ってみたが、サンショウウオやアカガエルの卵はまだない。

親は、どこか森の中にいるはずだけど、どこにいるのかな。

その四巻は、すべての手直しが終わり、あとは印刷を待つのみだ。

第四巻が届いたら、その本を使って、この水辺が残るように働きかけてきたい。できれば、市長に直接献本したいのだが、かなうかどうか。

NikonD3X AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED SILKYPIX

|

| |

2011.2.15(火) ビブリオグラフィー

偕成社に5冊組みの本の企画を持ち込み、その企画が通った際に、

「各巻にビブリオグラフィーのページを作成してください。」

という条件がついた。

ビブリオグラフィーとは何ぞや?

初めて耳にする言葉だったから調べてみたら、参考文献のことだった。

参考文献と言えば、なんだか味気ない感じがする。そこで、イラストと構成を担当する凹山さんのアイディアで、そのページを生き生きしたものにしよう!と話し合った。

僕は、自分が所蔵している本を片っ端から見直し、さらに図書館に何度も出向いて、どの本を取り上げるべきかを考えた。

すると、紹介したいものの、絶版になっている本もあった。

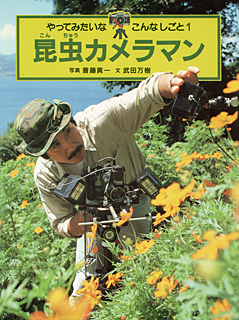

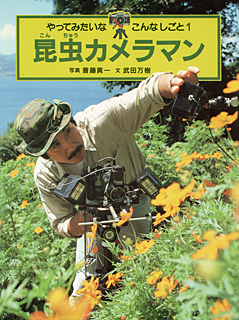

あかね書房の「昆虫カメラマン」は、そんな本の1つだ。栗林慧さんの著作ではないけど、栗林慧さんについて取り上げたこの本などは、昆虫の写真家になりたいと思う人が見たことないのなら、大変に損なことだと思う。

子供向けの本は易しい言葉で書いてあるだけで、内容は決して薄っぺらではないし、むしろ少ない分量の内容が深く取り上げていて、大人でも見るべきものが大変に多い。

栗林慧さんと言えば工夫された特殊な機材で良く知られていて、「だから写真界で成功をしたのだ!」という方が多いが、僕はそうではないと感じる。

栗林慧さんの著作は、内容に普遍性があり本としての完成度が高い。だから、特殊な機材を抜きにしても、間違いなく高い評価を得るだろう。

そこが、生き物の写真を志す人にとっての大きな落とし穴であり、機材に工夫をすれば写真で飯が食えるんだと思い込むと痛い目に合う可能性が大だ。

一方、この本からは、栗林さんの工夫された機械がどんな現場から生まれてくるのかが少しだけうかがえるが、これが確かに面白くて、みんなが栗林さんのそこだけを真似てしまうのもよくわかるような気がする。

|

| |

2011.2.13〜14(日〜月) お上

免許の更新に行ってきた。

不思議なことに、3年に1度の割合で、交通違反で捕まる。いつもなぜか、免許の更新の直前に捕まる。

捕まること自体は自分を振り返る機会になるので、別に悪くないと思う。罰金も、必要な授業料だと思う。

だが捕まると、更新時に、長めの講習を受けなければならず、その講習に中身があるのならともかく、形骸化していて、いかにもお上の講習といった感じで時間が勿体ない。

そこで今日は、考えごとに浸った。この春からの撮影の計画だ。今、偕成社で制作中の本の企画は、飛行機の中で考えたものだが、僕の場合、いい計画は、他にすることがない絶体的に退屈な時間の中から生まれてくる場合が多い。

お上と言えば、先日、地図上で目星をつけておいた新燃岳がよく見えそうな場所に行こうとしたら、途中で通行止めになっていた。できれば、もう少し自己責任を認めてくれたらなぁ。

「ここから先は、岩が飛んできて車がボコボコになる可能性があるので、自己責任でどうぞ」

とか

「これよりさらに先は、火砕流で即死の恐れがあるので、さすがに通行は許可しません。」

とか。

いつも感じることだが、お上が決め過ぎだし、みんなお上に責任を求め過ぎじゃなかろうか。

そう言えばつい先日、知人から意見を求められた。

「ある場所でちょっと知りたいことがあって、人に尋ねてみたら、個人情報保護法案があるから、教えられませんって言われたんだけど、どう思う?」

と。

確かに、近頃、何かというと個人情報保護法案を持ちだす人がおられるが、それも、お上がこう決めたからダメなんです、という話。

お上が大好きな人が、それだけ多いということなのだろうか。

例えば、みんなで写真展をして、それをきっかけに一人一人を売り出すために個人の連絡先を記載しようとしたら、

「個人情報保護法案に触れる。常識がない。うちの職場じゃありえないよ。」

と主張する人が現れる。

だがこれは、個人情報保護法案をよく読んでいないか、理解の間違えであろう。

この場合、連絡先を記載するかどうかは自分たちで決めることであり、お上に決めてもらうことではない。もしも全員が記載したと思えば、載せることに何の問題もない。

もしも、みんなの意見が一致しない場合は、話し合いをする。

話し合いの中で、ある人は載せたい理由を主張し、またある人は載せたくない理由を主張するが、どちらが正しいわけでもない。もしも参加するメンバーが30人なら、それぞれの人が1/30票を持っていて、その1/30票の範囲で主張をすることができる。

個人情報保護法案があるからダメ、つまり、お上がそう決めたのですとか、うちの職場ではダメですではなくて、私のことを語らなければならないように思う。

私を語るのには責任が伴うが、すぐにお上を持ちだすのではなく、もっと個を大切にしなければならないのではなかろうか。

|

| |

2011.2.11〜12(金〜土) 舞台設定

先日の火山の撮影だが、大きな噴火はすべて撮影ができない条件下でおこった。

そして、僕が滞在中には、ついに一度も決定的なチャンスがなかったのに、帰宅をした翌日に、かなり大規模な噴火がおきた。

今年に入ってから、微妙にツキがない。

さて、火山がよく見える場所を探して車を走らせていると、心の中がよく整理されていないことがわかってきた。

例えば、火山の手前に町が写っていた方がいいのか、町がない方がいいのかが、それがちゃんと定まってないから迷いが生じる。

言い換えるなら、舞台設定がちゃんと出来てない。その舞台設定によって、町が写っていなければならない場合も、町が写ってない方がいい場合もある。

なるほど!今偕成社で製作中の本に関して、編集のOさんから、「出だしが悪い。」と何度も指摘をされたのだが、出だしの悪さは、舞台設定の甘さに原因があるのではなかろうか?

大規模な噴火が話題になっている新燃岳以外にも、桜島にも行ってみたのだが、どうも、ちゃんと舞台設定をした上で、仕切りなおす必要がありそうだ。

そんなの、最初にちゃんとやっていけばいいでしょう!という声が聞こえてきそうだが、何が自分に足りないのかは、やってみなければわからないことが多い。

いやいや、ただやってみるだけでも分からない。やってみて、自分の心の中にあるちょっとした違和感とか、乗れない感じの原因がどこにあるのかを意識的に探らなければならない。

ノートを買ってきた。

舞台設定を書きとめてみたり、絵に表してみたり、時にはもっと踏み込んで、ストーリーを絵に描いてみようと思う。

ちょうど、枠付きのノートがあった。

|

| |

2011.2.9(水) 風

NikonD3X AF-S VR Zoom-Nikkor ED 70-300mm F4.5-5.6G(IF) SILKYPIX

灰に覆われた山にカメラを向けつつ、「噴火の前の状態を見ておきたかったなぁ。」などと考えていたところ、昆虫写真家・新開孝さんの著書「ぼくは昆虫カメラマン」の裏表紙を一度めくってみると、なんと、そのシーンが写っていた。

新開さんの写真では緑に覆われた山が、隣の隣にある火山の噴火の影響で、今は灰色だ。

一方、僕がカメラを構えている場所も、その火山からほぼ同じくらいの距離にあるが、こちらには、あまり灰は降ってない。

風の影響は僕の想像以上。風向きによって、こんなに違うのか!と驚かされた。

風ってすごいな。

地球ってでかいなぁ。

いや、人間がちっぽけなのかな。

|

| |

2011.2.7〜8(月〜火) 地球

NikonD3X AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED SILKYPIX

今製作中の本には、火山に関する記述が多い。火山の活動と水辺には深い関係があるのだ。

例えば、火山の噴火の結果、噴出物によって地層ができ、その地層の中に水を通しやすい層があれば、そこが地下の水の通り道になり、その水が再度地表に現ると湧き水になる。

ただ、正直に言えば、自信がない部分もある。

何といっても、僕はその過程を見ていない。見ようにも、桁違いに長い期間の話であり、見れるはずもない。

そこで、現在みられる似たような現象をつなぎ合わせていくしかない。今まさに噴火を始めた火山。噴火から100年たった火山。噴火から1000年たった火山。

そんなものをたくさんみて、100年先、1000年先、あるいは100年前、1000年前を想像するしかない。

僕が生き物を見る究極の理由は、人間ってなんだろう?という疑問に対する答えを求めているのだと思うが、地質や地理などの地球に興味をもって自然界を眺めてみると、生き物とせいぜいそれに直接かかわる地理だけを見ていたときとは違った感情がこみ上げてくる。

火山の周辺には湧き水が多く、それらの湧き水の周辺には、たくさんの生き物が住んでいる。

一方で、例えば熊本県の火山の火砕流が山口県まで届き、灰は北海道でも見られることを考えると、火山は時に、生き物に壊滅的とも言えるようなダメージを与える。

元々生き物屋さんだった僕が、地質学的な視点に興味を持ち、地球に真剣にカメラを向け始めて間もないが、そこには運命とか運や偶然などという言葉でしか言い表せない、受け入れるしかないものがあまりに多い。

一方で、人間は、運命や運や偶然の影響を必死に小さくしようとする。

例えば、保険という考え方がそうだ。また社会保障などという考え方もある。

それらの制度の発展によって今や死語になりつつある、受け入れるという言葉が、地球にカメラを向けてみると思い浮かんでくる。

さて、噴火中の新燃岳のあたりにやってきた。

当面の目的は2つ。

1つは、噴火という現象を見てみたい。

そしてあとの1つは、当面、この先30年くらいの変化を見てみたいというもの。植物や地形は、どんな風に変化していくのだろう。

30年という期間には何の根拠もなし、30年では何もできない可能性もあるが、僕の年齢を考えると、せいぜいそんなところだろう。

|

| |

2011.2.4〜6(金〜日) 日記

僕の場合、この日記の更新で、ネタに困ることはない。自分の思いを文章に書き表す際の技術的なことは別にして、一日何かに打ち込んで何も書くことがないなんて、そんなことはないやろう、と思う。

だから、この日記に関して言えば、特に努力はしていないことになる。

ただ、物理的に難しいことはある。

例えば、時間がない時。

時間がない場合に関して言うと、無理をしての日記の更新はしない、と決めている。

僕が重視するのは、一日過ごして何か込み上げてくる思いがあるかどうかであり、日記を更新するかどうかではない。

それから、車に寝泊まりする取材の場合は、通信環境の良し悪しの問題がある。

他にも、パソコンのバッテリーの問題は、案外煩わしい。

パソコンの他にも、デジタルカメラや携帯電話など、車のエンジンがかかっている状態での充電を要する機器があり、それらの充電のタイミングが重なり、車中でタコ足配線になると気分が悪く、そんな機会を減らすために、なるべく車内ではパソコンを使いたくない気持ちが強い。

先日、携帯電話をスマートフォンに変えようか?と検討したのだが、それも電池の持ちが悪いという理由で見送った。

ただ、にもかかわらず、取材先での日記の更新の方は、これまでは、なるべく欠かさぬようにしてきた。

というのも、更新が止まると、何かアクシデントが発生したのではないか?など、無意味に人を心配させてしまう。

ところがツイッターの登場で、それも必要なくなった。

そこで今シーズンからは、取材先での日記の更新も、あまり無理をしない方針に変更するつもりだ。

他にも、取材先では、なるべく文明の利器がない生活を送りたい気持ちが強い。

さて、数日間ではあるが、霧島へ行ってくる。火山の撮影だ。

|

| |

2011.2.3(木) 作者のメッセージ

偕成社のホームページに、本の紹介と作者のメッセージが掲載されました。立ち読みをすることもできます。

http://www.kaiseisha.co.jp/

本作りのいきさつは、偕成社のホームページの中の作者のメッセージや、この日記でも書いたが、本の内容や今後僕が何をテーマにしようとしているかなど、自然写真的な部分については、本が5冊揃ったところで書こうと思う。

僕にとっては、5冊揃って1つのものなのだ。

|

| |

2011.2.2(水) 質問

第五巻は、試作品を大幅に改造することになったことは、先日書いた。

その後、2度ほど編集のOさんとさらなる改造の打ち合わせがあり、結果をボコヤマさんに伝えたら、

「打ち合わせの過程をもっと詳しく教えて!」

と返ってきた。

そこで、その過程をメールで送信するために文章にしてみたら、書きながら初めて、Oさんの意見の本質が、「ああ、そう言うことだったのか!」とわかってきた。

言葉にしてみることの大切さ!

第五巻の試作品を最初に作った際に多く触れていた外来種が引き起こす問題については、以前、Oさんから、

「説教じみているよ。」

と指摘をされ、大幅に減らす変更をした。

確かに説教は面白くない。

それが僕の理解だったし、この日記の中にもそんな風に書いた。

だがそこには、別の問題もあった。

僕が子供の頃に、最初に外来の生き物を池で見た時にどんな風に感じたかを思い出してみると、その生き物が日本で問題を引き起こす、などという考えは思いつきもしなかった。

問題が起きることは、たくさんの経験の結果、ようやく人が知り得たことだ。

学校の先生なら、それをあらかじめ知っていて、まるで高いところから見下ろすかのように子供の先回りをして、こんな問題もあるよと提示するのもありだろう。

だが、それは授業であり、子供にとっては、大人から何かを一方向に与えられることになるから、仮にその与えられるものが説教ではなくても、しばしば退屈な時間になる。

それに対して僕らが作ろうとしている本は、学校の先生のような立場ではなくて、もっと子供目線の本だ。

Oさんの指摘は、実は、ただ単に説教じみているかどうかではなくて、仮に説教ではなくても、大人が先回りをして子供に一方向に与える形になり、その結果、おもしろくなくなっていないかどうかだったのだ。

第一巻の制作中から、何度も、

「なんだか内容が予定調和で面白くない。」

という指摘を受けてきた。その予定調和になぜなってしまうのか、その大元にあるものが、ようやく第五巻に入って、ボコヤマさんにOさんの意見を伝えようとした過程で分かり始めた。

いやいや、 ボコヤマさんに打ち合わせの結果を伝えてきたのは、今回が初めてではない。

何度も同じことを繰り返してきた。

だが今回は僕の方から、「こんな打ち合わせだったよ」と伝えようとしたのではなく、「詳しく教えて」と求められ、それに応える形で言葉にしようとしたら、頭が整理されてきた。

つまり、ボコヤマさんの質問に僕が導かれた。

誰かに、質問してもらうことの大切さよ!そこに、人と一緒に作業をすることの意味があるのではなかろうか。

逆に言うと、質問をすることの大切さでもある。

よく、「質問をしましょう。」と言われる。

その質問は、自分がわからないから自分のためにするものだと思っていたが、そうではなくて、相手の頭を整理する意味もあり、コミュニケーションの1つ形のなのかもしれない。

|

| |

2011.2.2(水) 質問

第五巻は、試作品を大幅に改造することになったことは、先日書いた。

その後、2度ほど編集のOさんとさらなる改造の打ち合わせがあり、結果をボコヤマさんに伝えたら、

「打ち合わせの過程をもっと詳しく教えて!」

と返ってきた。

そこで、その過程をメールで送信するために文章にしてみたら、書きながら初めて、Oさんの意見の本質が、「ああ、そう言うことだったのか!」とわかってきた。

言葉にしてみることの大切さ!

第五巻の試作品を最初に作った際に多く触れていた外来種が引き起こす問題については、以前、Oさんから、

「説教じみているよ。」

と指摘をされ、大幅に減らす変更をした。

確かに説教は面白くない。

それが僕の理解だったし、この日記の中にもそんな風に書いた。

だがそこには、別の問題もあった。

僕が子供の頃に、最初に外来の生き物を池で見た時にどんな風に感じたかを思い出してみると、その生き物が日本で問題を引き起こす、などという考えは思いつきもしなかった。

問題が起きることは、たくさんの経験の結果、ようやく人が知り得たことだ。

学校の先生なら、それをあらかじめ知っていて、まるで高いところから見下ろすかのように子供の先回りをして、こんな問題もあるよと提示するのもありだろう。

だが、それは授業であり、子供にとっては、大人から何かを一方向に与えられることになるから、仮にその与えられるものが説教ではなくても、しばしば退屈な時間になる。

それに対して僕らが作ろうとしている本は、学校の先生のような立場ではなくて、もっと子供目線の本だ。

Oさんの指摘は、実は、ただ単に説教じみているかどうかではなくて、仮に説教ではなくても、大人が先回りをして子供に一方向に与える形になり、その結果、おもしろくなくなっていないかどうかだったのだ。

第一巻の制作中から、何度も、

「なんだか内容が予定調和で面白くない。」

という指摘を受けてきた。その予定調和になぜなってしまうのか、その大元にあるものが、ようやく第五巻に入って、ボコヤマさんにOさんの意見を伝えようとした過程で分かり始めた。

いやいや、 ボコヤマさんに打ち合わせの結果を伝えてきたのは、今回が初めてではない。

何度も同じことを繰り返してきた。

だが今回は僕の方から、「こんな打ち合わせだったよ」と伝えようとしたのではなく、「詳しく教えて」と求められ、それに応える形で言葉にしようとしたら、頭が整理されてきた。

つまり、ボコヤマさんの質問に僕が導かれた。

誰かに、質問してもらうことの大切さよ!そこに、人と一緒に作業をすることの意味があるのではなかろうか。

逆に言うと、質問をすることの大切さでもある。

よく、「質問をしましょう。」と言われる。

その質問は、自分がわからないから自分のためにするものだと思っていたが、そうではなくて、相手の頭を整理する意味もあり、コミュニケーションの1つ形のなのかもしれない。

|

| |

2011.2.1(火) 町の中の泉(後)

「大半の人にとって、自然はそこまで重要な存在ではない。」

というと、

「そんなことはないでしょう!」

と反論する人は多い。

そんな方は、日本の国政選挙を考えてみてはどうだろう?自然を争点に掲げて当選できるかどうか。

僕は、それができた例を、まだ聞いたことがない。

おそらく今のところ、自然は、その程度の重要さなのだと思う。報道で大々的に取り上げられる自然に関する議論も、実はよく考えてみたら、自然に関する議論ではないケースが多い。

例えば外来種であるブラックバスの問題。

ブラックバスが日本の生き物を食べてしまうことが問題ではなくて、取り上げられるのは、その日本の生き物で生計を立てている例えば漁師さんが困る、というような経済の問題だ。

諫早湾の閉め切りだって同様。

海の生き物が減っていることの問題ではなく、その生き物に依存する漁師さんの暮らしが成り立たないことが取り上げられているのである。

そんな中で、自然の本を売るのは大変に難しいこと。

バブリーな時代は別にして、少なくとも今は、自然の本に関して言えば、おそらくヒット作でも、商売人の目から見れば、商売としてはほとんど成立していないレベルではなかろうか?

そんな状況下で、自然の本を手に取ってもらうにはどうしたいいのだろう?

僕らは今回、自然と学校の教科書とを結びつける選択肢を選んだ。

ただ、教育を意識すると、面白くなくなってしまう危険性が高い。教科書を意識しつつ、自然をまずは楽しく、そして分かりやすく、でもけっして簡略化しすぎることなく、本格的に伝えるにはどうしたらいいのだろう?

1つは、その本がどんな風に見えるかではなかろうか。

僕がふと思い出したのは、友人でイラストを描いているボコヤマクリタさんの

「人をクスッと楽しい気持ちにさせる絵を描きたい」

という言葉だった。

自分の思いをボコヤマさんに打ち明け、ぼくらの本作りがはじまった。

教科書を意識するのは、やってみると、大変に難しいことだ。

例えば、火山活動や水の流れの影響で地層ができる。これは教科書にたくさん書いてある。

その地層の具合によっては、どこかに湧水ができる。そんな湧水の写真が教科書にも載っているし、そこまではそれなりに資料があり、理解もできる。

ところが、僕の目の前にある個別の湧水がなぜ湧いているのか、そうした地域の具体的な話に関してはほとんど情報がなく、自分が見ている自然現象と教科書に書かれている現象とが、結びつきそうで結びつかない。

なるほど!そこに、教科書が面白くない理由があった。

普通に読めばおもしろいお話なのに、理科を教えたことがある人がみれば、実に良くできた教材でもあるような、そんなある意味相反する2面を見事に兼ね備えた本。第一巻が手元に届き数日経ち、そんな本を目指してさらにもがいてみたい気持ちが高まりつつある。

|

| |

先月の日記へ≫

|