| |

| |

| ・今現在の最新の情報は、トップページに表示されるツイッターをご覧ください。 |

| |

2012.10.30〜31(火〜水) 達人

まだいよいよ駆け出しの頃、僕よりも少しだけ年上でしかないのに、すでに雑誌に写真や記事を投稿し、活躍しておられる方がおられた。

写真はレベルが高く、文章からはインテリジェンスがふれ出していた。

きっとプロを目指しているに違いない。こんな人としのぎを削って競争しなければならないのか・・・強敵やなぁと思うと、時には怖くなることもあった。

それから数年が経過し、いつの間にか知り合いになった。

そして話を聞いてみれば、生き物の写真みたいなものでお金を稼ぐような暮らしは、その方にとってはあり得ないことなのだそうだ。

だから今でも、アマチュアとして活動を続けておられる。

十分な力量を持っていても、そうしてアマチュアを選択する方もおられる。

アマチュアの人は好きなものしか撮影しないすむので、その結果独自の世界を持ち、ある部分に特化して、プロ以上というようなことも珍しくない。

さて、大阪では、アマチュアの達人の一人、ももさんと一緒にフィールドを歩いた。

ももさんのツイッターは→ https://twitter.com/momodog22

大阪には自然な環境が少なくて、生き物の写真を撮るには厳しい場所だと言えるが、そんな場所でどうやったら生き物を楽しむことができるのか、達人と共に歩けば、まさにヒントが満載であり、気持ちが高ぶってきた。

あんな企画、こんな企画といろいろと頭に込み上げてくる。

翌日は、生き物の撮影を予定していたのだが、急きょ予定を変更することにした。

気持ちが高ぶりを抑え、冷静さを取り戻すために、のんびりと風景の写真を撮ることにした。

なるべく静かな場所を、と鳥取県の山間部を選んだら、ちょうど今が紅葉の見ごろだ。

|

| |

2012.10.29(月) 旅の途中で

時々、テレビや雑誌が下世話すぎると嘆き、警告を発する方がおられる。

確かに、下世話だなと思う。

だが、そんなものが無くなればより良い社会になると考えているのならば、恐らくそれは間違えだろうなと思う。

なぜなら、下世話な番組や雑誌が多く数存在するのは、それを見たいと思っている人がそれだけの数いることを意味し、みんなが望んでいる物が見れない社会が、より良い社会であるはずがないからだ。

それらは隠し通せるものではないし、隠し通すことを社会が強制しても、どこかに歪として現れるに違いないし、隠すことを強制する人は、人間という生き物をあまりにも知らない人だと思う。

人間なら誰もがこっそり持っているドロドロした部分や本音をずばり引き出し、人間という生き物の本質に迫る。

本来は芸術や文学などがそれを担う役割をするのだろうが、今はそれだけの力はない。だとするなれば、写真週刊誌などというものは、ある意味、芸術的、文学的でさえあり、少なくとも、何となくきれいな絵や写真よりも、人の本質に迫っているという点ではずっと優れているように思う。

別に、大々的に認めたり、保護をしろと言いたいのではない。

そんなことをしたら、その時点でエロやグロやスキャンダルが、エロやグロやスキャンダルではなくなってしまい、本末転倒になってしまう。

それが、人の本音であるような気がする。

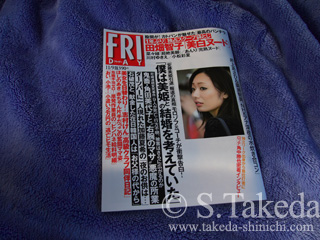

さて、旅先で何となく開いたフライデーの巻頭のグラビアの1ページに、思わずページをめくる手が止まった。

宮崎学さん撮影の、ツキノワグマの衝撃的な写真だった。

フライデーのような下世話な雑誌のグラビアを動物写真が飾るというのは、信じられない。

エロやグロやスキャンダルのような実はみんなが見たい本音にせまる記事と対等に並ぶことができる自然写真がこの世に存在するというのは、これまでの僕の常識ではありえないことだ。

これは、自然写真の世界で仕事をしてみれば、よほどに鈍い人か頭が固い人でさえなければ、すぐにわかる。

自然物の出版物というのは、基本的に同人誌の性格が強くて、良くも悪くもそこからは抜け出せないのだ。

宮崎学さんは、そこから抜け出した、日本の自然写真家では唯一の人ではなかろうか。

とにかくこの記事は、もしも自然写真を撮る人が見たことがないとするならば、それは勉強不足であり恥ずかしいことだろう。

同人誌的な自然写真を否定したいのではない。

僕自身も、宮崎さんのような世界を自分が表そうとは思わない。

が、この記事を読むと逆に、同人誌的な自然写真がどうあるべきかも浮き彫りになってくる。

|

| |

2012.10.27〜28(土〜日) 愛知にて

僕は縁起を担ぐようなタイプではない。これは、生まれ育った環境の影響だろうと思う。

そもそも武田家の教育方針は、非常に現実的だった。

先日、弟と一緒に釣りに行ったら、弟が、

「肉を食べ残したら牛が報われないから残さず全部食べてあげないと・・・など武田家で言おうものなら、もしも自分が牛で殺されたなら、あとは食べられようが捨てられようが同じこと。殺された挙句にせめて食べくれなんて絶対に思わんねと言い返されるよね。」

と言うので、弟もやっぱり武田家の人間だよなと改めて感じた。

言われてみれば、確かに僕もそう思う。

残したら無駄になるからという理由で食べ物を無理矢理に詰め込んで腹でも壊そうものなら、大量の食べ物が未消化の状態で出てくるのだから、それこそ全部捨てたのと同じじゃないかと。或いはちゃんと消化されても、食べ過ぎでのちに成人病にでもなれば莫大な医療費がかかり、それほどの無駄はないだろう。

別に、食べ物を粗末にしてもいい、と言うのではない。

実際にそんな議論をしたことはないけど、恐らく、残さずに頑張って食べるよりも、最初からそんなにたくさん作らないように買わないように、食事は腹八分が良し!といったところで話は落ち着くに違いない。

かと言って、うちでは、満腹になるまで食べ物を食べられないわけではなかった。

むしろその逆で、食べたいだけ食べたとしても、大半の家庭よりも寛容だったのではないかと思う。

つまり、もしも立派なことを言うのなら、筋を通せということに過ぎない。

無駄になる食べ物について主張をするのなら、食べ物を無駄にしないように!牛のため・・・と言う前に、そもそも何が無駄なのかを現実的に考えることの方が重視された。

ともあれ、僕に限らず、うちの兄弟はみな現実的だ。

ただそんな現実的な僕でも、 『縁』という理屈ではない何かの存在は信じたくなる。

さて、カタツムリが結び付けてくれた縁で、愛知県へとやってきた。

本来であれば赤の他人で知り合うはずもない人と楽しい時間を過ごす。

なんという奇跡だろうと思う。

カタツムリくらいのマイナーな生き物になると、その面白さを語り合える仲間に出会うのは容易ではない。

ある意味、運命の異性と巡り合うよりもスゴイことだと思う。

そして、なんで僕はカタツムリの写真など撮っているのだろう?と1つずつ振り返っていくと、話は小学生の頃にまでさかのぼってしまう。

|

| |

2012.10.26(金) 大発生

「ザリガニ?」

「はい」

「わぁ〜少なくなったね。10日くらい前やったら、数が多過ぎてザリガニが4重5重になってたのに。」

ですって。

ここで見られるのは、ほとんどがオス。

アメリカザリガニを駆除したい場合、やはりメスを駆除しなければ、採っても採ってもすぐにまた増えてしまうから話にならない。

アメリカザリガニの繁殖力は、なかなか凄い。

オスとメスとを隔離して飼育してみると、隔離から数ヶ月後にメスが卵を産み、そこから子供が生まれることが多々ある。

つまり、いったん交尾をすると数ヶ月はオスは不要であり、オスなしで増えることができるのだから、増えることに関してはオスはあまりたくさんいなくてもいいことになる。

或いは可能性は低いが、もしかしたら、アメリカザリガニは長い期間オスと出会わない場合は、メスだけで繁殖できる可能性もある。

ペットショップで販売されている他のザリガニの中には、メスだけで当たり前に増える種類が存在する。

これだけ数がいたら、周辺の田んぼでは巣穴を掘られて困るのではないか?と思い、農家の方に聞いてみたら、以前はザリガニがあけた穴から水が漏って困るようなケースが多々あったが、なぜだか近頃はあまり巣穴を見かけなくなったのだそうだ。

実は、アメリカザリガニが巣穴を掘る過程を最初からじっくり見てみたいのだが、まだそんなチャンスに巡り合ったことがない。

過去に一度だけ、これから穴を掘ろうとしている個体を見つけたのだが、穴掘りに夢中で気にしないだろうと不用意に近づいたら、逃げられてしまった。

|

| |

2012.10.25(木) 豊田ホタルの里ミュージアム

取材の行きがけに、豊田ホタルの里ミュージアムへと立ち寄った。

この博物館は、大変にレベルが高い。

聞いたところによると、それがほぼ一人の人の作業なのだというから、やっぱり人なんだなと思う。

いや、一人だからできるのかな?まるで、一切人任せにできない個人事業主の仕事のような雰囲気が漂っているのだ。

とにかく、やらされている感じが一切ない。

頑張ることがその方の幸せになっているのではなかろうか、と感じる。

少しだけ遠出をする。

パソコンは持ち歩いているが、日記の更新は滞るかもしれない。

ノートパソコンでの作業がどうしても楽しくない。特に、タッチパッドがどうしても好きになれない。

出発の前に車内を改造して、マウスを使用できるようなパソコンデスクを自作する予定だったのだが、その時間を作ることが出来なかった。

取材に出たら、文明の利器は最低限にして、外が暗くなるのに合わせてできれば早く寝たいのもある。

|

| |

2012.10.19〜24(金〜水) 遺伝

NikonD800 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED SILKYPIX

すべてツクシマイマイ

カタツムリには、殻の色に多くのバリエーションがある。

『原色 日本 陸産貝類図鑑』を見ると、それらの模様が体系的に整理されていて、模様の名前の付け方が紹介してある。

僕が見たことがある範囲では、色のバリエーションが豊富で鮮明で美しくて面白いのは、主に中国地方に産するセトウチマイマイだ。

随分前のことになるが、ある雨の日、中国山地のある場所で、そのセトウチマイマイが湧くように集まっているのを見つけた。

そこには、あらゆる色のバリエーションのものが揃っていて、まるでカタツムリのデパート。実に面白くて、クラッと倒れそうになった記憶がある。

僕が主に撮影しているツクシマイマイにも、セトウチマイマイほどではないが、幾つかの殻の色のバリエーションがある。

一番多いのは左上。次が右下だ。

殻の色のバリエーションは、やはり大きな産地ほど豊富だと感じる。

右上のものは、数が少なく、次々とカタツムリが見つかるような大きな産地以外では、ほとんど見たことがない。

随分前の話だが、その色について知りたくて、いろいろとかけ合わせをする実験を試みた。

すると、殻の色は遺伝によって決まり、がベージュのものと茶色っぽいものとでは、茶色っぽいものが優性。縞があるものとないものとでは、あるものが優性であった。

ただ当時は、生まれて間もない小さなカタツムリを大きく育てる技術が確立できておらず、飼育に大変多くの時間を取られるにもかかわらずなかなか大きな貝に育てることができず、実験は大変に疲れる作業だった。

実験は、疲れ果ててやめてしまった。

また、大部分のカタツムリの殻は、右巻きであり、ツクシマイマイも右巻きのカタツムリだ。

ところが、当時うちで繁殖させた子供の貝の中に、なんと左巻きのものが含まれていたことがあった。

突然変異だったのだと思う。

カタツムリの場合、右巻きのものと左巻きのものとでは、体の構造上交尾をすることができず、右巻きは右巻き、左巻きは左巻きの相手を探さなければならない。

つまり、もしも野外でそのような左巻きのツクシマイマイが複数匹生まれ、それらが偶然出会い繁殖し数を増やして左巻きの集団ができたなら、それは元の右巻きのツクシマイマイの集団とは交わることがない別の種類の生き物=新種になる。

それまで知られていなかった新種の生き物が見つかる、というのはたまにある。

しかし、それまで存在しなかった新種の生き物ができるというのは、生物学の世界ではものすごい出来事であり、ツクシマイマイにそんなポテンシャルがあることを目の当たりにし、手が震えたものだった。

この左巻きの子供は、残念ながら大きくなる前に死なせてしまった。

今なら、ツクシマイマイであれば、ほぼ100%大きく育てる技術が確立できているので、非常に残念だ。

|

| |

2012.10.16〜18(火〜木) 痛恨!

NikonD800 AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR SILKYPIX

NikonD800 AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR SILKYPIX

ため池の定点撮影のついでに、近くの湿原へ寄ってみた。

今は湿原の生き物が面白い時期ではないが、気温が実に心地いい。

ちょっと前に購入したニコンのレンズ AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR の性能の良さに驚かされる。

抜群の逆光性能と抜けの良さで、霜が降りた湿原のヒヤッとした冷たい空気感が見事に写っていた。

このレンズは、巷の評価はそれほど高くないが、実際に現場で使用してみると、その出来栄えにはただただ驚かされる。

巷の評価があまり高くないのは、インターネットや雑誌の記事の影響だと思う。このレンズは、それらの評価は、特別に高いわけではない。

そうした記事が書かれる際には幾つかの型にはまった項目がチェックされるが、テストの数字がいいかどうかと、現場で使用した結果は必ずしも一致しない。

それにしても、インターネットが発達するにつれて、記事を読んだだけで知った気になっているバーチャルな人は実に多い。

NikonD800 AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR SILKYPIX

NikonD800 Ai AF-S Nikkor ED 300mm F4D(IF) SILKYPIX

NikonD800 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED SILKYPIX

湿原から一歩外に出ると、のどかな里山が広がっている。

今は、田んぼでアキアカネが卵を産む季節だ。

アキアカネが産卵にやってくる田んぼの水たまりに、ボウフラの姿があった。

恐らくコガタアカイエカではないかと思うのだが、種類を調べるために、数匹採集してきた。

ところで、僕の愛読書「蚊の科学」が見当たらなくなった。

知人が持っていると言うので、まだ売っているのかどうかを聞いてみたら、売っていたと返ってきた。

そこで、再度購入しようとしたら、それは別の本であった。

僕が紛失したものは、1976年発売の北隆館のもので、中古が売られていたが、なんと!9700円。

元はそんなに高い本ではないことを思うと、ちょっと手を出す気にはなれない。

それにしても、痛いなぁ・・・。いつ、どこでなくしたんやろう?

|

| |

2012.10.15(月) 偶然?必然?

NikonD800 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED SILKYPIX

アメリカザリガニが、水中で口から空気の泡を放出するシーンが、どうしても撮影できなかった。

ザリガニをしばらく陸に出しておいてその後水の中に入れると、陸上で吸った空気をプクプクと吐き出すが、わずかな量であり、どうしても写真に写らない。

しかたがないのでそれを後回しにして先に喧嘩のシーンを撮影しようとして2匹のザリガニを水槽に入れたら、突然にプクプクプクプク、プクプクプクプクと大量に泡を出した。

その間に撮影した一枚に、しっかりと泡が写っていた。

この先何時間かかるんやろう?今日は徹夜か・・・と気が気ではなかった撮影が、思いがけず終わってしまった。

やった!儲かった。何と言う偶然か。

いや、偶然じゃないな!

恐らく、喧嘩をする前に体の中の空気を捨てるのだと思う。空気をすて、代わりに水を取り込み、投げ飛ばされにくくするために体を重たくするのではないかな?

アメリカザリガニの喧嘩は、挟みあうのではなく、はさみで相手を持ち上げるのである。

良く考えてみれば、これまでの喧嘩のシーンを撮影する際に、大量の泡を出すのは何度も見たことがあった。

それを何でだろう?と考えることなく、何となく眺めてしまっていた。

アメリカザリガニに関しては、有名な生き物であるにも関わらず、撮影をする際に参考にできる資料が非常に少ない。

日本の自然を乱す嫌われ者の外来の生き物なので、自然愛好家の興味の対象にはなりにくく、観察者が少ないのだ。

そういう僕も、外来の生き物は絶対的にいない方がいいと思っている。

ただ、

「飼いきれなくなった外来の生き物を野に放った一部の人のモラルの問題。」

という主張は、本質を外しているような気がして違和感を感じる。

外来の生き物が広まった本質的な原因は、物流の発達だと思う。

物流が発達すると人が欲しいものがすぐ手に入るが、都合が悪いものも簡単に運ばれてしまう。物流に限らず、何であるにせよ、人間にとっていい面と悪い面とがあり、誰かのせいにするのではなく、その悪い面を、人の知恵と工夫でなるべく小さくしたい。

生きた状態の生き物の輸入には、厳しい規制をかけるべきだと思う。

|

| |

2012.10.13〜14(土〜日) 難しくなる写真

NikonD800 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED SILKYPIX

自然写真の世界にも、当然ニーズがある写真とニーズがない写真とがある。

つまり、「売れる写真」と「売れない写真」とが存在する。

いや、この表現は適切ではない可能性がある。自然写真の世界で「売れる」と言っても、一般的な商売の感覚で言えば、売れない部類に入る程度の売れ行きであろう。

したがって、「少しは売れる写真」と「まったく売れない写真」がある、と書くのが正しいのかもしれない。

ともあれ、僕の場合は、まずはニーズがある写真を優先的に撮影してきた。

ところがすぐに、そのやり方の限界を感じるようになった。

ニーズがある、ということは、写真が使い捨てになっていることを意味するからだ。使い捨てるからこそ新たにまた別の写真が必要になり、写真が売れるのである。

だから、写真を撮る、売る、また撮る、また売るをひたすらに繰り返すことになる。

いわゆる自転車操業状態に陥り、一カ所でグルグルと回ってしまう。

ならば!と写真の撮り方には毎回改良を加え、能率を上げようとする。

その結果、初めて撮影した時には、ああでもない、こうでもないと数日を要した撮影が、わずか数分で撮影できるようになったりもする。

アメリカザリガニの白バック写真の撮影は、ザリガニを自作の撮影システムの中にポンと落として数秒で終わり。

ところが、それでもやっぱりやがて頭打ちになり、自転車操業状態を抜け出すことはできない。

僕の側の撮影技術や効率も上がるかもしれないが、僕が求められる写真の質も高くなり、結局それらが相殺されてしまうのだ。

それから、僕自身が求める写真の質も高くなる。以前と同レベルの写真を提供するのでは何も楽しくないし、やる気を保つことができなり、変わらぬレベルの写真を撮り続けることは許されないのだ。

人はどうしているのだろう?

そこで、先輩方の仕事を改めて見てみると、ある程度から先へと業績を伸ばしている先輩方の仕事からは、

「私はこう思う。」

というメッセージが前面に滲み出ており、そんな本には使い捨ての本にはない付加価値がある。

一言で言えば灰汁があり、その灰汁が名前を売り、仕事全体を支えているように見える。

もちろん、ニーズはちゃんと計算されているのだけど、それに媚びてない。

これは、ある意味当たり前のことだと言える。

本の中で伝えようとする対象を一番よく知っているのは写真家であり、その人が、

「自然ってこんなものですよ。」

と口を開かなければ何も新しいことは始まらない。

来春出版予定の本の制作過程で、担当の編集者から、

「やり過ぎ、と直されるくらいのものをまずは作ってください。」

と求められたことが、大変に深く僕の心に突き刺さっている。

つまり、

「口を開いてください。その中から取捨選択をするのは私の役目です。」

と求められた。

本をニーズに合ったものにするのは、編集者の力量をを信じ、編集者にお任せすればいい。

会社で上司に書類を提出する際に、誰しも、

「うん、いいね。」

と言ってもらいたいのではなかろうか?ダメ出しをされると傷付くことだろう。

しかし制作と名の付く行為の場合は、ぶつかり合い、せめぎ合いが不可欠なのではなかろうか?

もちろん、これは有能な編集者と仕事をする場合にのみ当てはまることで、相手にやる気がない場合はまた違ったやり方が必要になるのだろうが。

|

| |

2012.10.12(金) 更新のお知らせ

9月分の今月の水辺を更新しました。

|

| |

2012.10.10〜11(水〜木) 書いてみる

NikonD800 AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR SILKYPIX

「定点写真のいいものがないんですよね。」

という話は、過去に何度か聞いたことある。

場所を決め、定期的にそこへ通って同じ構図で写真を撮る。

何でもなさそうで、これがやってみると、案外難しい。

僕も過去に何度か試みたことがあるが、一応成し遂げたというのが過去に2度だけ。一度は田んぼの一年を、一度は阿蘇にある大桜にレンズを向けた。

他はすべて途中で投げ出した。

まず、どんなに短くても1年間を要する。

その間に、思いがけず工事が始まったり、草が伸びてきてこれまでカメラを設置していた場所が埋もれてしまうようなアクシデントもある。

水辺の場合は、気象条件にも左右されやすい。

ひどい渇水の年などには水が無くなり、撮影が不可能になり、また一からやり直しを強いられる。

しかしやり直すと言っても、そこからまた1年を要するのだから、気軽な話ではない。

渇水の月の写真だけ、翌年にでも撮影すればいいような気がするのだが、そうすると微妙に写真がつながらなくなる。

したがって定点撮影は、様々な条件を満たした、なるべくいい場所を設定しておきたい。

すると、自宅の近辺では見当たらず、車で2〜3時間圏内くらいを探すことになり、今度は毎月確実にそこへ通う時間を生み出すのに苦労させられる。

どうにもならないくらいに忙しくて身動きが取れない時期にでも、定点撮影の予定になっているその日はやってくる。

NikonD800 Carl Zeiss Distagon T*2.8/21ZF.2 SILKYPIX

NikonD800 TAMRON SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD SILKYPIX

NikonD800 AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF) SILKYPIX

定点撮影とアメリカザリガニの撮影が重なってしまった。

そこで、定点撮影中のため池の周辺でアメリカザリガニを撮影することにしたのだが、目的とするシーンをザリガニが見せてくれないので待たされる。

その待ち時間に、植物やトンボにカメラを向けると、次から次へと写真が撮れる。

一方で肝心のザリガニは、結局一枚も撮影できず。

今日は、これからそのやり直しを試みる。

これで4日連続ザリガニの撮影を予定しているのだが、なかなか結果が出ない。

今日こそは撮るぞ!などと、ここに書いてみる。

書いても仕方がないだろうと感じる方もおられるだろうが、意外にそんなことで、解決することが少なくない。

そもそも制作と名のつく仕事は、できるかできないか計算できないことにチャレンジすることなのだから、上手くいかないのは当たり前。だから逃げ道をすべて塞ぎ、火事場の馬鹿力的なエネルギーが出てくる環境を整えることも大切なのだ。

|

| |

2012.10.06〜9(土〜火) ノーハウ

カタツムリが膜を張る過程の連続写真は、随分以前に、大変に苦労して撮影したことがある。

ガラスにカタツムリを止まらせても、ウロウロウロウロして、なかなか膜を張って休もうとしてくれなかったのだ。

カタツムリにウロウロされると、撮影の面からも困ることがある。

ガラスが粘膜で汚れてしまうのだ。

今なら、ガラスの汚れは画像処理で消してしまうこともできるが、当時はフィルムだった。早く休んでくれ!とカタツムリに向かって懇願しつつ、シャッターを押すことができるその時のために、這いまわるカタツムリの後に残される粘膜をせっせとせっせと拭きとる。

撮影スタジオにティッシュの山ができた。

ようやく動きが止まり、膜を張る体勢に入ったかと思うと、しばらくしたらまた動き始めるようなケースもあった。

最終的には何とか撮影できたが、こうすればカタツムリが膜を張るというようなノーハウを掴むことはできず、技能賞というよりは、努力賞だった。

やった!というよりは、将来もう一度同じ撮影を依頼されたら嫌だなという悪いイメージが残った。

先日、その写真をまた使用したいと思って探してみたのだが、あろうことか、当時のフィルムがどうしても見つからない。

仕方がないので写真を新たに撮影するはめに。

正直、大変に気が重かった。

がしかし、今度は要領が分かった。

カタツムリが膜を張りやすいのは、暑い時や寒い時や乾燥している時など、カタツムリにとって条件が悪い時。

一方で条件が悪いながらも、膜を張って休むのだから、リラックスできる必要もある。

この2つの条件を整えてやればよかったのだ。

ただ、この2つの条件はある意味矛盾する。だから難しい。

いったん要領が分かると、今回仮に昔のフィルムが見つかったとしても、それを使おうとするようではダメだったなと思う。

季節的にどうしても撮影できないシーンならともかく、そうではないシーンは、新しい写真を撮るべく立ち向かうべきだったと。

ノーハウが確立できてないものであればあるほど、逃げてはダメ。

気合が大切というのではなく、難題を楽しめるような遊び心が大切なのだ。

|

| |

2012.10.05(金) ぶれ

仕事を依頼されるといつも、

「ああ、よりによってこんな難題を、しかもこんなに大量に・・・、しばらく自由はないな。」

と気弱になる。

だがその仕事を終えると、

「あれだけの時間をかけて、たったこれだけの写真しか撮れてないやん。しかも、誰でも撮れるレベルの写真じゃないか!」

とやっぱり嘆きたくなる。

果たしてその仕事は、最初に感じたように大量の難しい仕事だったのだろうか?それとも最後に感じたように、わずかな量の誰にでもできる仕事だったのだろうか?

キャリアを積んでも積んでも、一向に仕事は楽にならないように感じるが、自分の感じ方が一定ではなく、難しく感じたりその逆に感じたりしているのだから、楽になるはずがない。

僕はいつも、そうしてぶれまくる。

撮影を依頼され、依頼された通りの写真を撮ろうとすると、依頼にこたえているだけじゃダメ。自分が撮りたいものを撮らない、と思う。

しかし自分が撮りたいものを撮ろうとすると今度は、結局自己満足じゃないか?という気がしてきて、やはり満たされない。

どうしたらいいんやろう?

ふと、週のうちの3日をサラリーマンとして、3日を自由の身として過ごしてみることを思いついた。

サラリーマンといっても勤めに出るわけではない。

サラリーマンのような心構えと態度で仕事にのぞむことを意味する。俺は俺はと自己主張をするのではなく、依頼者の依頼に素直にこたえ、それを喜びとする。

3日では足りないような気がするが、過ぎたるは及ばざるがごとしで、時間を取り過ぎるとだいたいロクなことはない。

自由の身の3日間は、常識に縛られず、思いっきり自分を表現してみる。

生き物の撮影は天候に左右されるから、予定の入れ替えは良しとする。

これはいい考えではなかろうか?

なんだかいい計画が立ったような気がして、考えただけで元気が出てくるのだが、例によって思い込みである可能性も十分にある。

|

| |

2012.10.01〜04(月〜木) ため池にて

NikonD800 AF-S NIKKOR 24-70mm F2.8G ED SILKYPIX

NikonD3X SIGMA APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM SILKYPIX

野鳥の撮影いえば、巨大な望遠レンズが定番だが、それらのレンズは、大きさだけでなく、値段も半端ではない。

最新のものでは定価で100万円コースにもなり、車から離れて歩くことが多い僕の場合、車上荒らしの被害に合うようなケースを考えると、使うか使わないか分からない日には気軽に車に積んでおけるものではない。

ところが、シグマ社製の APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS HSM を使ってみて驚いた。

値段は10万円強と超望遠レンズにしては激安。

しかし、軽くてコンパクトで手ブレ補正もついていて、暗い状況は苦手とするものの、一般的なシーンでは描写は十分に通用する。

このレンズを初めて使った時には、この値段でこの描写!と大変に感激させられたものだ。

それ以降、野鳥を撮影する予定がない日でも、このレンズは必ず車に積んでおくことにしている。

さて、定点撮影中のため池にカメラを持って近づこうとしたら、

「写真ですか?カモがいますよ。先日は二十数羽確認できました。」

と農作業中の方から声をかけられた。

さっそく、そんな時のために車に積んである APO 50-500mm F4.5-6.3 DG OS

HSM を持ち出して撮影する。

これは、僕が理想と思い描いているパターンであり、写真は写っているだけの平凡なものだが、非常に満足度が高い。 まず場所を設定しそこに何度も通い、探していたわけでもないのに出会った被写体に無理なくカメラを向ける。

そしてさらに、そうした出会いの中に、こいつは突っ込んで撮影したいな!と思えるものが見つかり、今度は一種類の生き物を、粘り強く粘り強く徹底して撮影することができれば、申し分ない。

NikonD800 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED SILKYPIX

NikonD800 AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED SILKYPIX

NikonD800 AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR SILKYPIX

北九州でため池を撮影した後は、山口県の宇部市まで車を走らせる。

決めてかかり過ぎてもダメ。適当過ぎてもダメ。

これを撮影すると決めたものと、たまたまその日出会ったものが半々くらいに混ざり合う日が、僕の場合、撮影が最も楽しい。

偶然の出会い、予想外の出会いに備え、常に少しだけ時間にゆとりを持たせたい。

|

| |

先月の日記へ≫

|