| �@ |

| �@ |

| �E�����݂̍ŐV�̏��́A�g�b�v�y�[�W�ɕ\�������c�C�b�^�[���������������B |

| �@ |

2012.2.28�i�j�@�e�X�g

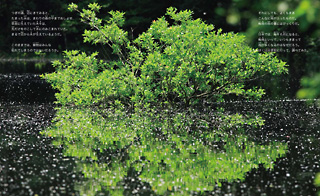

�@��̂Q���̉摜�́A�����J�����A���������Y�ŎB�e���ꂽ���́B

�@���́A�����������ʂ��Ă�������A���߂�����B�e����Ă���B

�@�{���Ȃ�A�߂Â����傫���ʂ�͂������A���̍��́A�J�����𐅂ɒ��߂邽�߂̖h���P�[�X�̃����Y�����̈Ⴂ�ł���B

�@�b�������Ȃ�̂ŁA�ڂ��������͏Ȃ��B

�@���܂�A����Ŏg�p����J������h���P�[�X�ɓ���Đ��ɒ��߂�ꍇ�A�h���P�[�X�̃����Y�����̉e������Ƃ������ƁB

�@�h���P�[�X�́A�P�Ȃ���ꕨ�ł͂Ȃ��B

�@��̉摜�ł́A��ʂ̉E���⍶���̑������ꂽ�悤�ɂȂ��Ă���B

�@������h���P�[�X�̃����Y�����̉e���ł���A�h���P�[�X�ƒ��Ɏ��߂�B�e�@�ނɂ́A�����̗ǂ�����������B

�@�������A�h���P�[�X�ȂǂƂ������̂͂���قǔ������̂ł͂Ȃ����A�h���P�[�X�p�ɋ�������郌���Y�����Ȃǂ̓h�`���Ƃ����������č��ꂽ�y�[�t�F�N�g�Ȑv�ł͂Ȃ����A�Ȃ��Ȃ������̂����g�ݍ��킹�����o�����Ƃ��ł��Ȃ��B

�@�C�ł̎g�p�Ȃ�Ȃ��E�E�E�g�p����l�̐l������r�I��������A���R�~�ł��肪�����������\�������낤���A�W���ŏ����Ȃ��̂��B�e���邱�ƂɊւ��ẮA���������������t���܂Ƃ�����A�o�ϓI�ȗ��R�Ōl�ł͓���B

�@�����̃e�X�g�Ɏg�p�����I�����p�X��ED 9-18mm F4.0-5.6�Ƃ��������Y�̓Y�[�����ł���i�X�~���`�P�W�~���j���A�Y�[��������ƁA���̑������܂�����Ă���B

�@�����ŁAED 9-18mm F4.0-5.6�����낢��ƃY�[�����Ď����B������āA�l���g�p���Ă���h���P�[�X�̃����Y�����Ƃ̑����ׂ�B�Y�[�������Y�ƌ����Ă��A�Y�[���͎g�p�����ɁA�h���P�[�X�ƍł������������Ƃ���ɌŒ肵�Ďg�����ƂɂȂ�B

�@ �Y�[�������Y�̏ꍇ�A�������ăY�[�����Ă݂邱�ƂŁA�h���P�[�X�Ƒ����̂����ӏ������o����ǂ�������B

�@���̉摜�́A�e�X�g�̌��ʁA��ԃo�����X���B��Ă����̈悾�B

�@����ɎB�e�����̂���Ă����ʂ�����Ă���̂ŁA������ς��Đ����B�e���Ă݂��B�����ł͂Ȃ����A���e�͈͂��ƌ�����B

�@�����̃e�X�g�́A�����ɎB���Ă݂āA�h���P�[�X���悭�@���Ē�����J���������o���p�\�R���ʼn摜���m�F���āA�܂����ɒ��߂āE�E�E�Ǝ��s���낪�����A��O�ł͖��Ȃ̂ŁA�������̈�p�ɒu���Ă���v���X�`�b�N�̗e��̒��ōs�����B

�@�e�X�g�����邽�߂ɂ��A�������K�v�B�Ƃɂ����A���̒��͂�₱�����B

�ʐ^�W�̂��m�点

�쑺�F�G�E���{�W���E���c�W��ɂ��R�l�W

���@�k��B�s��i������]�A�������s���M�����[

���@�Q���Q�X���i���j����R���P�P���i���j�@�Ηj�����x�����@�X�F�O�O�`�P�V�F�O�O�B

�@�@���ԗ��R�O�O�~�@�������Q�O�O�~�B

�@

�@

�@

|

| �@ |

2012.2.24�`27�i���`���j�@���]

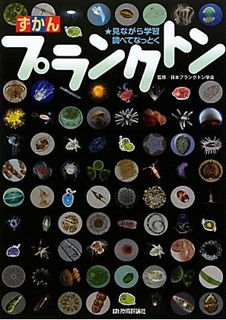

�@�q���̖{�Ɋւ��銈�������Ă���������A�����̎������ɂ��z���ɂȂ����B���Q�x�ڂ̋@��B

�@�l�́A�莝���̎ʐ^�G�{��ʐ^�W���A�l�̖ڐ��ŏЉ��B

�@�_���S���V�̖{�Ȃǂ͂����ɂ͂T�������邪�A�N���ʐ^���B�����̂��ɂ���č앗���قȂ�B

�@���X���F����̃_���S���V�́A��ɎB�e�Z�b�g�̒��ŎB�e����Ă��邪�A�Z�b�g�̏o�������Ɍ����B�Z�b�g�Ƃ������͟���������ƌ����������悭�A�ʐ^�Ƃ������͊G��ł����āA�Ƃɂ����O�ꂳ��Ă���B

�@����ŊF�z�悤��������̃_���S���V�́A�唼�̎ʐ^�����R�̂܂܂ɎB�e����Ă���B

�@��������A����̂܂܂ɓ`�������A�Ƃ�����ʑ̂ɑ���F�z����̐[������`����Ă���

�@�ǂ������H�ƕ��ׂČ�����ꂽ�Ȃ�A���łɐ������ɂ̂߂荞��ł���l�Ȃ�ӌ���������邾�낤���ǁA��ʓI�Ȋ��o�Ō����A�G�搫�ɏ��鍡�X����̕���I�т����Ȃ�l���������낤�Ǝv���B

�@����ǂ��A�l���������Ă��ꂼ��̍�Ƃ̓������������őI��ł��炦�A�܂����ʂ��ς���Ă���̂ł͂Ȃ��낤���B�@�����A����Ȏd�������Ă݂������̂��Ǝv���B

�@�{�̐��E�ɂ͂��łɏ��]�Ƃ������̂����邪�A���Ǝ҂ɂ������Ȃ����Ƃ�����͂����B

OLYMPUS E-620 ED 9-18mm F4.0-5.6(�����j �X�g���{�@���� SILKYPIX

OLYMPUS E-620 ED 9-18mm F4.0-5.6(�����j �X�g���{�@���� SILKYPIX

�@�ʐ^�́A�ʂ��Ă�����̂��悭����������A�Ƃ����l���������邪�A�l�́A���掿�ɎB�肽���Ǝv���B

�@�Ⴆ�A�����̉摜�Ȃ�A���̏㕔�̐��̕����̕`�ʂ��������B

�@���ɓ܂������̏ꍇ�A�������Ďʐ^�ɎB��Ƃقږ��n�ɋ߂��Ȃ�̂����A���ۂɂ͔����ȐF�̔Z�W������A���̔Z�W���ǂꂭ�炢�悭�o�邩�ɂ���āA���̎����̕`�ʂ��قȂ��Ă���B

�@�����Đ��̎������悭�\�������ꍇ�A�J�����͂Ȃ�ׂ��傫�ȃZ���T�[�𓋍ڂ������̂�I�����������A�傫�ȃZ���T�[�̃J�����͐}�̂��傫���A�����̃J�G����T���V���E�E�I���Y��������悤�Ȑ��ӂ̎B�e�ɂ͓K���Ȃ��̂ŋ@�ނ̑I�����Y�܂����B

�@�l�͍��A�I�����p�X��E-620���g�p���Ă��邪�A�@�����A���傫�ȃZ���T�[���̗p�����\�j�[�̃~���[���X�J�����������Ă݂������̂��B

�@�L���m����EOS5D�́A�����Â��J�����ɂȂ��Ă��܂������A���������`�ʂ͍��ł��s�J�C�`���ƌ�����B

�@���������A���̗l�q��������������ƍl����̂Ȃ�A���̕����̕`�ʂ͑債�����ł͂Ȃ����A�@�ނ̂��ƂŔY�ޕK�v���Ȃ����낤�B�@

�@�l���ώ@�𑱂��Ă��鐅�ӂł́A�悤�₭����ق�ƃJ�X�~�T���V���E�E�I�̗�����������悤�ɂȂ����B

�@����Ő��ꂽ���̏ꍇ�́A��ʑ̂͏\���ɖ��Âɕx��ł���̂ŁA�J�����̃Z���T�[�͏������Ă��\���ɂ悭�ʂ�B

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U SILKYPIX

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U SILKYPIX

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 �U SILKYPIX

�@���āA�����͍P��̂R�l�W�̏������B

�ʐ^�W�̂��m�点

���@�k��B�s��i������]�A�������s���M�����[

���@�Q���Q�X���i���j����R���P�P���i���j�@�Ηj�����x�����@�X�F�O�O�`�P�V�F�O�O�B

�@�@���ԗ��R�O�O�~�@�������Q�O�O�~�B

�@

�@

|

| �@ |

2012.2.21�`23�i�`�j�@�N�̓��̎v���o

�@�l�̑�w����̎w�������ł�������t��F�搶�́A���Ԋw�Ƃ����Đ������̐��Ԃׂ�W�������̏o�g�ł��������A�ӊO�ɂ��A�w������O�Ō��������邱�Ƃ��D�܂Ȃ������B

�@��O�ł̌����́A���ǂ��郌�x���܂ł������ׂ邱�Ƃ��ł����A���_�܂ł��ǂ蒅�����Ƃ��ł��ɂ����B������唼�̘_�����앶�̃��x���ŏI����Ă��܂��A�Ƃ����̂����̗��R�������B

�@������w�̊w���́A�w���ł����Ă����Ȗ����̌����ł����Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ�������������B

�@���������A�������Ɏ�������Œ��ׂ��B

�@�����Ă����Ԃ̐��������ޗ��ɂ���̂������w�B����ɁA�������̒��ɑ��݂��镨�ɒ��ڂ���̂������w�B

�@�w�����A�����w�̐搶�̌��ɂ������邱�Ƃ�����A�l���A�����������̃W�������̐搶�̂��Ƃɏo���肵�����Ƃ��������B

�@�����w��Y�搶�́A���R�ʐ^�Ƃ��u����҂��A�u���ƃ^�����g��������I�v�Ɗ��ł�������A�l�����Ǝ��Ƀi�V���i���W�I�O���t�B�b�N�̒���w�ǂ��P�N�������Ă����������B

OLYMPUS E-620 ED 9-18mm F4.0-5.6(�����j �X�g���{�@���� SILKYPIX

�@���̃i�V���i���W�I�O���t�B�b�N���ɂ́A���ł͓��{��ł����݂��邪�A�܂����ꂪ�Ȃ���������ɃT���V���E�E�I�̓��W�L����ǂ��Ƃ��������B

�@�B�e�̗l�q���A�����Љ��Ă����B

�@���n�Œꂪ�D������A��⑫��J�����������Œn�ʂɐG���ƁA�D�������グ�Ă��܂��B

�@�����Ȃ�Ȃ��悤�ɐ����܂�̊ݕӂɃ}�b�g��~���A�������A�J������r�����Ŏx���A���������������B�e������J�����}���̗l�q���Љ��Ă����B

�@�����B�e�̋@�ނ́A�J���������ȃP�[�X�ɓ���A����ɏƖ�����Ɩ����x����A�[�����K�v�ɂȂ�A���̒��ł͕��͂̓����Ōy���Ȃ邪�A���ʕt�߂ł͎��ɏd�����B

�@�����ɂȂ�����ԂŁA����ȃJ�����𒈂ɕ���������ԂŎx����g���ɗ��ł���悤�Ȃ��̂��B

�@�����l�́A�쒹���̃J�����}����ڎw���Ă����̂����A����Ȓn���Ȑ��������B�e����̂ɁA�����܂ŋ�J������̂��I�����Ȃ��A�Ɛ����o�������ɂȂ����B

�@�����悤�ȎB�e�̌o��������҈ȊO�ɂ́A�N���A�����܂ŋ�S�����ĎB�e�����ʐ^���Ƃ͎v���܂��B

�@���Ȃ�A�J�����}���̋C�������悭�킩��B

�@���̎�̐����̎ʐ^�́A���͐������g�p���ĎB�e���ꂽ���̂������B�����āA�{���ɍׂ��ȎB�e�́A����łȂ���ł��Ȃ��ꍇ�������B

�@���邢�́A�ꂪ�����ɂȂ��Ă�����A��������Ă��đ���ɂ����悤�ȔɐB�n��������Ȃǂ̎B�e���@���l������B

�@�����A���ꂼ��̐������ɂ��ꂼ��̐������̃C���[�W������A����́A�j�z���A�J�K�G���̓T�^�I�ȔɐB�n�̂ʂ���C���[�W�ƁA��O�ŎB�e���邱�Ƃɂ�������Ă݂��B

|

| �@ |

2012.2.19�`20�i���`���j�@��b

�@��b�̍Œ��ɁA����ɗ����Ƃ�����B

�@�����Ȃ��O���Ă���Œ��ɂ��A�����ꂽ���Ƃւ̕Ԏ����l����Ȃǘb�͑����A�Ȃɖ߂�Ƃ܂��b�͑����B

�@��b�́A���݂��ɑ����ڂ̑O�ɂ��Č��t�����Ă��鎞�����ɐ������Ă���̂ł͂Ȃ��A���݂��̘b�Ƙb�̊ԂɁA���͐��b��������Ȃ����A�ԁi�܁j�������Ă͂��߂Đ��藧�B

�@���̊Ԃ́A���ɂ̓g�C���̎��̂悤�ɐ����̂��Ƃ����邾�낤���A�����␔�����̏ꍇ�����Ă��蓾��B

�@��l�ŎR���������Ȃ���A�N���Ƃ̘b�̕Ԏ����l���A��b�̐^���Œ��ł���ꍇ������B

�@�t�ɁA�p�[�e�B�[�ȂǂŐl�����X�Ƃ���Ă��āA�������t���Ă��Ă��A������b�����Ă��Ȃ��ꍇ������B

NikonD700

SIGMA15mm F2.8 EX DG DIAGONALFISHEYE +1.4X SILKYPIX

�@���āA�����Ԃ̓Q�ɂ��܂����J���ɎY�ݗ��Ƃ��ꂽ�j�z���A�J�K�G���̗��B���̂܂ܗ������낤�Ƃ�����A�ӂƁA

�u����Ȏʐ^���B���Ă����Ă���������B�v

�@�Ƃ������t���v���o����A�ȑO�̐l�Ƃ̉�b�̑������ˑR�Ɏn�܂����B

�u�����B����łǂ��H�v

�@�Ɛ����V���b�^�[�������A����̊���v�������ׂ�B

NikonD700

SIGMA15mm F2.8 EX DG DIAGONALFISHEYE +1.4X SILKYPIX

�@�B�e���I���A�Ԃɏ�荞�����Ƃ�����A�܂����x�́A

�u�S�̗̂l�q��������ʐ^���B���Ă����Ă���������B�v

�@�Ƃ���������������悤�ȋC�����āA�ēx�V���b�^�[���������B

�@���Ԃ�U���āA���傢�ƎR�����ւƏo���B

�@���i �_�V������ʐ^�W�������Ă�������B

�@�ʐ^�����낶�댩�Ă���ƁA���i����͒p�����������ɂ��āA

�u�O�ɍs���܂��傤���I�v

�@�Ƃ�����������B

�@�݂�Ȃňꏏ�Ƀt�B�[���h������B

�@�l�ƈꏏ�ɖ�O������Ă����t���Ęb�����Ă��鎞�Ԃ͈ĊO�Z�����A��b�͂���������킳��邵�A�l�͂���ȉ�b���D�����B

NikonD700

TAMRON SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO SILKYPIX

NikonD700

SIGMA15mm F2.8 EX DG DIAGONALFISHEYE +1.4X SILKYPIX

NikonD700

SIGMA15mm F2.8 EX DG DIAGONALFISHEYE +1.4X SILKYPIX

NikonD700

TAMRON SP AF28-75mmF/2.8 XR Di LD Aspherical [IF] MACRO SILKYPIX

�@��l�ŎR������Ă���Œ��ɁA�ˑR�ɕ��Ƃ̉�b�̑������n�܂邱�Ƃ�����B

�@����������b�́A���ɕ�������ł��܂��Ă��A�����l�ɑ��Č��������t���l�̐S�̒��Ő��������Ă�����葱�����A�l�����ʂ��A�Ђǂ��{�P��܂ő������ƂɂȂ�B

�@�l�Ƙb������̂Ȃ�A����Ȓ������������b�����킵�������̂��Ǝv���B

|

| �@ |

2012.2.17�`18�i���`�y�j�@�t�̔��z

�@�����Q�O�N���炢�O�̘b�B�Ă̖k�C���ւƌ������r���A����ꏊ�ŗL���Ȗ쒹�ʐ^�Ƃɏo��A�b�������Ƃ��������B

�@�l���v�����u���Ă���Ɗ������ꂽ�̂��낤�B

�u���{�ŏ����ɖ쒹�ʐ^�����Ő������ł��Ă���̂́A��������������Ȃ����Ȃ��B�v

�@�Ƃ��̕��͂�����������B�����̊z������i��ŋ����Ă����������̂����A���̒m���x���v���ƁA

�u���I���������ꂾ���H�v

�@�Ǝv������x�̋��z�������B

�u�ł��A���������~�~�����������āA���Ă�����悤�Ɏv���̂ł����E�E�E�v

�u��������͂ˁA������Ɉ��肵���҂��������B������ɂ͓����オ��Ȃ��炵����B�~�~����͂ˁA���Ƃ��b�܂�Ă��āA���Y�����邵�A���̎��Ƃ̎d���̎�`��������A��������̓r�f�I�̎d���E�E�E�E�E�B�v���𖼏���Ă���唼�̐l�́A����Ȃ���B�v

�@�ƁB

�@����Ȕn���ȁI�Ǝv�����B�X�S�C�ʐ^���B�郉�C�o���̕��X�ɁA�P�`�������������Ȃ�Ȃ����Ǝv�����B

�@���̐^���͖l�ɂ͕�����Ȃ��̂����A�v���̎��R�ʐ^�̐��E�ɂ�������A���̐��E�ɓ��������ɋ������ꂽ���Ƃ͂���������B

�@�Ⴆ�A�ʐ^�̎g�p���ɒ艿�݂����Ȃ��̂�����Ƃ������ƁB

�@���������R�������őς������ĎB�e�����ʐ^�ł��낤���A�X�^�W�I�ɐ��������|���Ƃ����ĎB�e�����ʐ^�ł��낤���A�����z���x������B�܂��A�B�e�Ɉꃖ�������낤���A�P���ԂŎB�e�����ʐ^�ł��낤���A��̌��̗]�n�͂�����̂́A��{�I�ɂ͓����z���x������B

�@����ƁA�쒹�̎ʐ^�̂悤�ɁA�ꖇ�̎ʐ^���B��̂Ɏ��Ԃ�������B�e�́A�d���Ƃ��Ă͐��藧���ɂ����Ȃ�B

�@�쒹�ʐ^�́A�v�������A�}�`���A�̃��x�����ゾ�ƌ����邱�Ƃ��������A����́A�A�}�`���A�͖������Ɏ��Ԃ��������邩�炾�B

�@�쒹�ʐ^�Ɍ��炸�A����Ȃ��Ƃ��v���m�炳���P�[�X�́A���X����B

�@��N�A�������̍����̕��ɃJ���������������A�n���̃A�}�`���A�̕�����������ꂽ�B���ɂ͎B�e�����ʐ^�̃v�����g�����������Ă�����������āA�����Ă��炤�ꍇ�����邪�A�N���b�Ƃ������ȂقǃX�S�C�ʐ^���܂܂�Ă����B

�@�݂Ȃ���́A�����̂悤�ɎB�e���Ă���̂�����A�G���킯���Ȃ��B

�@�����A�A�}�`���A�́A���\�̏ꂪ������B

�u�R���e�X�g�ɏo�����炢�����A���Ă��炤�ꂪ�Ȃ���Ȃ��B�v

�@�ƃ{�\�b�ƂԂ₢����������ꂽ�B

�@

�@��̎��R�ʐ^�̐��E�ł́A�ꖇ�̎ʐ^���B��̂ɂǂꂾ���̎��Ԃ��������������M�������̂ɁA�v���̐��E�ł͋t�ɁA�����Ɏd�����������̕����]���Ɍ��ѕt�����Ƃ��A�l���v���̐��E�ŋ������ꂽ���Ƃ̂P�������B

�@���l�ς��P�W�O�x�t�B

�u�ނ͂��ꂾ���̎ʐ^�W���A�킸�������̊��Ԃō��グ����I�X�S�C��Ȃ��B�v

�@�Ȃǂƍŏ��ɕ������ꂽ���ɂ́A�����������A�b�ɂ��Ă����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B

�@����A���܂ɂ̓v���ł��A

�u���̈ꖇ���B��̂ɂP��������I�v

�@�ȂǂƂ����b�����ɂ���ꍇ������B

�@���A���̏ꍇ�͑��A����������ƃM�������x������ׂ����Ƃ����b�ł����āA���Ԃ����������Ƃ��X�e�[�^�X�ł���Ƃ����b�ł͂Ȃ��B

�@�ʂɃv���ɂȂ邱�Ƃ������킯�ł͂Ȃ��A�������������������A���̍D�݂̖�肾�ƌ�����B

�@�����̂Ƃ���ɁA�v���ƃA�}�`���A�̋��ڂ�����B

�@������t��Ɏ��A�Ƌ����Ă����������̂́A�����ʐ^�Ƃ̊C��a�j�搶���B

�@����₷�����̂����邩��A�܂��͂�����B��A����ʼn҂��������ł����Ő��܂ꂽ�l���ŁA���x�͍D���Ȃ��Ƃ����Ȃ����A�ƁB

�@�������E�E�E����ȍl���������邩�I

�@�������u����Ă���ɋ����茾���Ă��d�����Ȃ��B��������A�Œ�ϔO�ɂƂ��ꂸ�t�]�̔��z�œ����J���B

�@�ǂ��ʼn������Ă����炩�̋�J�͂��邾�낤���A���ꂪ�ł��Ȃ��悤�Ȃ�A�ǂ����ǂ��֍s���Ă������ł��܂��B

�@�J������A�o�傪���܂�A�l����������Ƃ���y�����Ȃ����悤�ȋC�������u�Ԃ������B

�@

�@

|

| �@ |

2012.2.15�`16�i���`�j�@�X�C�b�`���Ȃ�

NikonD700 AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF)�@SB-R600�@SILKYPIX

�@�����ނ���ނ̎ʐ^�ł́A�R�X�^���J�ݏZ�̃}�C�P���E�t�H�O�f�����̎ʐ^�����|�I�ɍD�����B�ނ�����炵����������[�l������̂ł͂Ȃ��A���R�E�ɐ����鐶���̌`�Ԃ̕s�v�c���Y�o���ʂ��Ă���B

�@�����E��ނɌ��炸�A�t�H�O�f�����́A�l����ԍD���Ȏʐ^�Ƃ̈�l�ł��邪�A�c�O�Ȃ�����{�ŏo�ł��ꂽ�{�͂Ȃ��͂������A���܂�ʐ^�����邱�Ƃ��ł��Ȃ��B

�@

NikonD700 AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF)�@SB-R600�@SILKYPIX

�@���āA�j�z���A�J�K�G���͂��܂�_�o���ȃJ�G���ł͂Ȃ����A�����ɋ߂Â��ƌx�����Đ��ɐ���B

OLYMPUS E-620 ED 9-18mm F4.0-5.6(�����j�X�g���{�@���� SILKYPIX

�@�Ȃ�I�ƃJ�����߂�B

�@��ԂȂ̂ŎB�e�p�̃X�g���{�i�t���b�V���j�͂������A�s���g�����킹����\�}�����߂邽�߂̃��C�g���K�v�ɂȂ�A�l�̓X�g���{��LED���C�g����������Ă��������̂��̂��g���Ă��邪�A���̖�́A�Ȃ�����LED���C�g��_������X�C�b�`��������Ȃ��B

�@�Ȃ������B�ǂ����Ă��I

�@�X�g���{��_������ƁA��������Ă���͂���LED���C�g���̂��Ȃ��B

�@����H

�@�����A�������ILED���C�g����������Ă��Ȃ��^�C�v�̂��̂������Ă��������B

�@�ǂ����A�ԈႦ�Ă�����������Ă��Ă��܂����悤���B

�@�X�g���{�͕����g�p����ꍇ������A���̏ꍇ�̂Q�ځA�R�ڂɂ�LED����������Ă���K�v���Ȃ��낤�Ƃ��������̂��ԈႦ�������B

�@�d�����Ȃ��̂ŃJ�G����n�ʂɒu���������d���ŏƂ炵�āA���̖�����𗊂�Ɏʐ^���B��B

�@�J�G������������A�E�g�B

�@���Ɍ����������āA��l��̐X�̒��ŋ�킷��B���A�����łƂĂ��Z�����āA��̕|���������Ȃ��B

�@�����ꏊ�Ō�����J�X�~�T���V���E�E�I�́A�����ɕq���ł����ɉB��Ă��܂����߁A����ȗI���Ȃ����ł͎B�e���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

NikonD700 AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF)�@SB-R600�@SILKYPIX

�@�����ł̎B�e���I���A������悤�Ƃ�����A�q�L�K�G���̂��o�܂����B

�@���炭�ǐՂ��A�ŏI�I�ɔނ��ǂ��ɉB���̂����m�F�B��둫����g���āA���K�̕�������Ɍ͗t�ɐ���B

NikonD700 SIGMA15mm F2.8 EX DG DIAGONALFISHEYE +1.4X SILKYPIX

�@�����́A���̌͗t���߂����Ă݂��B

�@

|

| �@ |

2012.2.14�i�j�@�|������܂��H

�u�^�钆�̖�O�ł̎B�e�͕|������܂��H�v

�@�ƕ�����邱�Ƃ�����B

�@��ԕ|���̂́A�͂����茾���ΐl�Ԃ��ƌ�����B���Q�Ҏ��Ȃǂ̔�Q�ɍ������X�N�͏�ɔF�����A������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@����������ȊO�ɂ��A�X�̖X�̍��Ԃ��甒��������������������Ƃ���������Ă���悤�ȋC�����āA�ǂ��ɂ������܂肪���Ȃ��Ȃ�ꍇ������B

�@����ȂƂ��́A����ƐS�Ɍ��߂ĐX�̕����Î����Ă݂�B

�@�����ǂ������B�N�����Ȃ��B

�@���������炭����ƁA�܂��C�ɂȂ�n�߂�B

�@��������ƌ���B

�@����ƁA���Ƃ�����x�������Ȃ�B

�@�Èł����߂�Ԋu�͎���ɒZ���A���ɂ͂R�O�b�������炢�ɂȂ�A�����B�e�ǂ���ł͂Ȃ��B

�@�A�낤���H�@

�@����A����Ȃ��ƂŎB�e�𒆎~�ɂ���Ȃ�āA���O�̓v�����H

�@����͈Ⴄ�I���������Ă͂Ȃ�Ȃ����̂���x�ł����Ă��܂����Ȃ�A���̐�ꐶ�̎B�e�ɍ������ł͂Ȃ����B������A�A��ׂ��ȂB

�@�l�́A����ȂƂ��̌�����́A�q���̍����璴�ꗬ���B

�@�Ƃ�����A���⎩�����J��Ԃ����B

�@����������A�J���~���Ă����蕗�������ƁA�Ȃ��������|���{������B

�@���������A�Q���̂���ȓ��ɁA�����ނ����̎Y���s���������N�������ꍇ�������B

�@�ǂ����A���|�𖡂키���ƂȂ��ɁA�ނ�̍s�����ق��炩�Ɋώ@�ł���ꏊ�͂Ȃ����낤���H�l�́A�����ނ炪�ɐB���鐅�ӂ�����������킯�ł͂Ȃ��̂��B

�@���ӂɃp���\���ł����āA�݂�ȂŃo�[�x�L���[�ł����Ȃ���B�e���y����ł݂������̂��B

�@�c�ɂ̎R�ۂɂł��Z��ł���̂Ȃ�A��ɐ��ӂ����A�ނ�̕��������Ă��Ă��炤���Ƃ��낤�B

�@�����[�����R���ۂ�ڂɂ���ƁA���x�͈�]���āA�����đ傰���ł͂Ȃ��A���|����؊����Ȃ��Ȃ�B

�@������l�́A�Ȃ�ׂ��҂����Ԃ������Ȃ��悤�ɁA���Ԃ��悭���v�炢�Ȃ��猻��������B

�@

�@

|

| �@ |

2012.2.12�`13�i���`���j�@�V���i

�@�P�����̍����̐��ӂ��X�V���܂����B

�@

�@

|

| �@ |

2012.2.11�i�y�j�@�V���i

�@���A�J�����͂R�n���~�����ȂƎv���B

�@�P�́A���C���̎d���p�̃J�����B����́A���́`�X�^�W�I�܂łɑΉ��ł����ԃI�[�����E���h�ȕ��B

�@�Q�ڂ́A���y�ʁA�R���p�N�g�Ȃ���y�J�����B����́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�K�i�̃J�������悢�B

�@�R�ڂ́A���t�����y�ʃR���p�N�g�ł���Ȃ���A�掿�ɂ�����������́B�����Ē����͂Ȏ�u����@�\������Ă��Ăق����B

�@����̎R��̎����̂悤�ȃA�N�Z�X�������ꏊ�ł̎B�e�̍ۂɂ́A���̂R�ڂ̃^�C�v�̃J�������~�����Ƃ��݂��ݎv���B���������L�c�C�v�������Č���ɍs���̂�����A�ǂ����Ȃ獂�掿�ɎB�肽�����A����ŕ������̗͂��c���Ă������߂ɂ͋@�ނ̓R���p�N�g�ł����ė~�����B

�@����ɂ��ẮA�L���m���̃~���[���X�J���������\����Ă���A�ǂ̎Ђ̂��̂�I�Ԃ������߂邱�ƂɂȂ邾�낤�B

�@����A���C���̎d���p�̃J�����Ƃ��ăj�R����D800��\���B

�@�ꏏ�ɔ��\���ꂽD800E�̕��́A���[�p�X�t�B���^�[�Ƃ������ߗ������镔�i�̍߂̕����ɒ��ڂ��A���̌��ʂ��o�Ȃ��悤�ɂ킴�킴�탍�[�p�X�̓������L�����Z���������̂����A���̌��ʂ�荂���ɂȂ邱�Ƃ��ǂ������ɂ��Ȃ��Ă��Ȃ��悤�ȋC�����āA�������N���Ȃ������B

�@D800E��D800�ɂ���Ɏ���������J�����ł͂Ȃ��A�ŏ����烍�[�p�X�t�B���^�[���Ȃ��v��D800���������~������A�����v�Ă̐^���Œ��ł���ɈႢ�Ȃ��B

�@������E�Ƃ����l�[�~���O�ɂ́A�Ȃ������䂩���B�̃j�R����F4�̃V���[�Y��F4E�Ƃ������f�������݂������Ƃ��v���o���BF4E�͖��ʂɃf�J���J�����ł��������AF4s�����J�b�R�悩�����B

�@D800�̔��\�O�́A�ꍇ�ɂ���Ă�35�`6���~���炢�܂ł͊o������Ă����̂����A�l���\����������X�ł͂����肨�悻10���~�قLj��������̂ł��̂�����L���Ɏg�������B�����Y�����[�����Ă���AOM-D

E-M5�ɔ�т������Ƃ��낾�B

�@�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�ɁA400�~����5.6���炢�̃R���p�N�g�ȃ����Y�Ɛڎʉ\�ȒP�œ_�̍L�p�����Y�����C���A�b�v����A�����ŒW���p�̐����n�E�W���O�����A�I�����p�X�y���V�X�e���̏������ƌy������z������ɁA�쒹�B�e�`�����B�e�܂łɑΉ��ł��邾���̎B�e�@�ނ���Ɏ����������Ƃ��\�ɂȂ�ɈႢ�Ȃ��B

�@�j�R����L���m���̃V�X�e���ł́A�쒹�B�e�␅���B�e�̓���́A���܂�ɋ���ɂȂ�߂���B

�@�p�i�\�j�b�N��I�����p�X�́A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�K�i�̌y�ʁE�R���p�N�g��400�~�������A�쒹�ʐ^�t�@���ɃA�s�[�����ׂ����Ǝv���B

�@���邢�́A�V�O�}������Ɋ��҂������B

�@���炭�A�}�C�N���t�H�[�T�[�Y�K�i�̃J�������g�p�������Ƃ��Ȃ������l���A������g�p���Ă݂��Ȃ�A

�u����ȂɎʂ�́H�j�R���ƃC�I�X�Ƃǂ����Ⴄ�́H�v

�@�Ɗ����邱�Ƃ��낤�B

�@���ɒ��]�������Y�́A�j�R����L���m���̓���͂��܂�ɍ����Ȃ̂ŁA���̉��i�����l����Ɣn���炵���Ȃ�̂ł͂Ȃ��낤���B

�@

�@

|

| �@ |

2012.2.9�`10�i�`���j�@���l�̐�

�u�p���ł��鏬�w�Z�֍s������A���ƒn���̌����m�[�g�̑S�܊����A�����߂̖{�Ƃ��Ė{�I�ɕ��ׂĂ���܂�����B�v

�@�Ƃ�������m�点�Ă�������A����̎B�e�̔�ꂪ������B

�@���̐��ƒn���̌����m�[�g�̑�O���́@�w����������x�@

�@���̖{�̕���ɂȂ��Ă���R��̎����́A�G�߂ɂ���āA�����ɂȂ�������ɂȂ邱�Ƃ��J��Ԃ��B

�@����ɂ́A�����{�ōő�̃����A�I�K�G���̔ɐB�n���Ƃ������Ă���B

�@���ꂾ���̏ꏊ�ɂ�������炸�A���̏ꏊ�Ɋւ�����͋ɂ߂ď��Ȃ��A�ő��ɐl�����Ȃ��B

�@�����ĉ������A���ӂ܂ł͓o�R�����Ȃ���Ȃ炸�A�ו������Ȃ��ꍇ�łP���ԋ��B�{�i�I�ȎB�e�Z�b�g��w�����ƂP���Ԕ��B�������s���������������ɏ��������āA�����Ő��������ώ@������ʐ^���B��ɂ̗͑͂�v����B

�@�ŏ��ɂ��̏ꏊ��ڂɂ������ɂ́A��ڂł��̖��͂ɂ���Ă��܂��A�����N���N�������B

�@�������A�����ɂ��ǂ蒅���܂ł̗̑͂̏��Ղ��l����ƁA�����ɉ��x���ʂ��Ė{����邱�Ƃ͖������Ǝv�����B

�@�ł��A�Ȃ������Ȃ���{���ł����B�C��搶�Ɍ�������A

�u���Ŏl�G�̂��b�ɂ��Ȃ������B����͂܂������������A���̏ꏊ�̗ǂ����l����A�{���������ł����Ȃ����H�B�v

�@�ƃA�h�o�C�X����������B

�@�w�E�̒ʂ�A�H�`�~�̃y�[�W�͂Ȃ��B���ɂ��A

�u�l�G�̂��b�ɂ����炢���B�v

�@�ƃA�h�o�C�X�����Ă�����������������ꂽ�B

�@�悵�A�~�̎����֍s�����I

�@�����܂ł��Ȃ��A����܂łɂ��~�̎B�e�ɂ̓`�������W�������Ƃ͂���B

�@�������鎞�͐Ⴊ�[�����āA�r���ň����Ԃ�����Ȃ��Ȃ����B

�@���Ƃ����āA�~��ł͂Ȃ����ɍs���Ă݂���A�~�炵���Ȃ��ʐ^�ɂȂ��Ă��܂����B

�@����́A�A���������̐�̍~������A�M���M���A�����܂œ��B�ł���̂ł͂Ȃ����H�Ǝv�����B

�@���S���N���ŁA������ڎw�����B

�@�o�����͂܂��܂��B

�@�����r���ŐႪ�[���Ȃ�A��s�����������Ȃ��Ă����B

�@���܂ł̐�����������ĕ����B

�@�����n�߂ĂQ���Ԃ��߂��Ă����B�̗͓I�ɂ����E���Ȃ��B

�@�N�����Ȃ��̂����A�̂ł��̂������I

�@���l�̐��̃e�[�}�Ȃ��A���t����̂��Ă݂�B

�u�v������A�����̓����v

�@��l�̒�́A

�u�d���R���_���A�����̓����v

�@�ƕ����Ȃ��Ă����̂��������B���y�̃o�b�N�ɉf��e���r�̉�ʂ́A��Y�n���d�������[���[�������Ă���V�[���Ȃ̂ŁA��̓R���_���Ƃ̓��[���[�̂��Ƃ��Ǝv�����ށB

�@�����v���Ⴂ�����Ă��܂����l�͂��������悤�ŁA����ꕔ�Ń��[���[�̂��Ƃ��R���_���ƌĂԂ悤�ɂȂ����B

�@���Ȃ݂ɖl�́A�R���_���ł͂Ȃ��āA�ĕU���Ǝv�����B

�@���w�̓������ł��ĉ�����̃C�^�g���A�X�|�[�c�}���ł��Ȃ��̂ɖ��ɘr�͂����������̂́A���X�̃R���^�т̎�`�������Ă��邩��ƕ������ꂽ���ɂ͖��ɐ����͂��������B

�u���̊������A�܂�@���ȁB�v

�@���C���o�Ă����B���y���Ă����ȁB

�@�Ȃ�Ƃ��A���ӂɂ��ǂ蒅�����B

�@

�@�V�C�̈ڂ�ς�肪�ڂ܂��邵���A�ڂ��J�����Ȃ��悤�Ȗ\����ɂȂ������Ǝv���A�p�^���ƕ�����݁A������������̂�������B

�@�[�ɐ�����Y��āA���������ނ��Ƃ��ł��Ȃ������B�y�b�g�{�g�����|���Ƃ�����ɂ����ĎB�e���Ă���ԂɁA�{�g�����~��ς����ɖ�����Ă��܂��A��������Y��Ă��܂����̂������B

�@�Ƃ�����A�D���Ȃ��Ƃł���Ȃɋꂵ���ڂɂ�����Ƃ́A���čK���Ȃ낤�B

�@

�@

|

| �@ |

2012.2.7�`8�i�`���j�@�ĊJ�錾�i��j

�@����o�ŎЂł���ҏW�҂��A���ƒn���̌����m�[�g�i�ЁE�T���g�j�ɂ��āA

�u�Ђ͂悭�o�����Ȃ��B�v

�@�Ƃ�����������B

�@�q�������̎��R�̖{�ɂ͒�Ԃ┄������݂��A�o�ŎЂɂ���Đ���̈Ⴂ�͂�����̂́A��܂��Ɍ����A������x�̌^������B

�@���̓_�A���ƒn���̌����m�[�g�͒�Ԃł͂Ȃ����̂���肽���Ƃ����v���������͂ɂȂ����{�����A�^�ɂ͂܂�Ȃ��{�͂Ȃ��Ȃ���悪�ʂ�Ȃ��B�w�E���ꂽ�悤�ɁA�ЂƂ����o�ł̉�����������Ƃ���d�h�ȏo�ŎЂ��������炱���A��悪���������ƌ�����̂�������Ȃ��B

�@����������Ԃł͂Ȃ��{�����I���Ă݂ĉ��߂Ċ������̂́A��ԂɐZ���Ă̓_�������A��Ԃ����ɗ��p���邱�Ƃ�����Ƃ������Ƃ��B

�@

�@���āA�l�����R�ʐ^�̓��ւƐi�ނ��Ƃ����ӂ������A�o�u�����͂�����ȂǂƂ����t���[�Y�����ɂ���悤�ɂȂ����B

�@�o�ς́A�낤����Y�킹�͂��߂��B

�@�������܂��o�u���̗]�C���������B�i�C�̂����b���������ɂ����B

�@����Ȋw�G���ł́A�P�̊��̐��y�[�W���̌��e�����Q�O�O���~�������炵���B

�@�܂��A���R�ʐ^���̗p���邠��L���ł́A�ꖇ�̎ʐ^�̎g�p�����Q�O�O���~�������������B

�@�������₪�Či�C���������Ȃ����B���̍����ȍL���̃M����������ɒႭ�Ȃ�P�O�O���~���i����ł��A���蓾�Ȃ��z�����E�E�E�j�A���ɂ͍L�����o���Ă����g�D�͖c��ȕs�Ǎ����c������łȂ��Ȃ��Ă��܂����B

�@

�@�l�͌o�ςɑa���A����ɖ}�l�Ȃ̂ŁA�Q�O�O���~���炦����Ȃ��Ƃ��̍����x�ƂȂ��l�������̂��������A�����̂����͎��Ԃ̂Ȃ��o�u���������B

�@������v�����ɁA��Ԃ̎��R�ʐ^�́A�܂������悤�Ȃ��̂��E�E�E�Ƃ������ʂ����邪�A������ς���ΎЉ�ɂ����Ǝ�����Ă���A�i�C�ɂ��܂荶�E���ꂸ�ɖ��N�����������ɂ��Č�邱�Ƃ��ł����ł���A�����Ďʐ^�Ƃ́A���Ԃ̂��邨�������炤���Ƃ��ł���B����͑�ςɑ������Ƃ��B

�@������������ɂ��Ȃ���A�����ɂ���ɐV�������̂�t�������Ă����̂��A�����ł͂Ȃ��낤���B

�@

�@

|

| �@ |

2012.2.6�i���j�@�ĊJ�錾�i�O�j

�@�l�͑�w����ɍ������������Ă����̂����A�����̃J�����}���ɂȂ�Ȃ��������R�́A�A������肾����B�����̏ꍇ�A�A���Ƃ͐��Ă���Ȃ��W�ɂ���B

�@���̐A�������Ȗl�ɁA�A���̎B�e�̈˗������邱�Ƃ�����B

�@���͏����̂��B�e���Ă�����悤�ȃV�[���ł���A������̎ʐ^���ƊE�ł悭�g���Ă���ɂ��ւ�炸�A���̌�p�҂����Ȃ��Ƃ������Ƃ��Ӗ�����B

�@�������A�ǂ����Ă��t���[�̎��R�ʐ^�ƂɂȂ肽���Ƃ�������������̂Ȃ�A������̐A���L�i�����فj���w�����A�ŏ��͏�����̐^������n�߂�Έ����肠�܂��ł��낤���A�������Ă�����x�d�������ċƊE��m������Ŏ��Ɏ����Ȃ�̐��E��\���A���R�ʐ^�Ő������ł���m���͔��ɍ������낤�B

�@�������A������̎ʐ^�̒��ɂ́A�y�̒���f�ʂɂ��ĐA���̍��������������ʐ^��A�A���̎킪�͂�����ԏu�Ԃ��Ƃ炦���ʐ^�ȂǁA�Ƃɂ�����������ȃV�[���������A�Z�p�ƒn���ȓw�͂����߂���B

�@���������@�邱�ƂȂ�ĊȒP���Ǝv������������邩������Ȃ����A���ɂ͏d�@���g�p���ēy�����[�g���P�ʂŖx��悤�ȃP�[�X������悤���B���̏ꍇ�́A�d�@��݂��Ă����l��y�n���@�点�Ă����n�傳����������邱�Ƃ��A���̐l�̎��͂̈ꕔ�Ɋ܂܂�Ă���B

�@������������ȎB�e�͂�肪�������邪�A��͂��ςł���A����Ă݂�Ɨ\�z�ȏ�ɓ���Đh���ꍇ�������B

�@���₢��A�d���Ȃ̂����瓖����O���ȁB

�@

�@�����ƐA���̈Ⴂ�͂��邪�A�l���A���̎�̎ʐ^����������B�e���Ă����B

�@�����������N�́A���ƒn���̌����m�[�g�i�ЁE�܍��g�j�̎B�e�ɏW�����邽�߂ɁA���������ʐ^���قƂ�ǎB���Ă��Ȃ��B

�@���̊Ԃɂ��A�̎B�e�����ʐ^�݂̑��o���̈˗��͓r��邱�ƂȂ������A�V�����ʐ^���B�e���Ă��Ȃ��̂�����Â����̂̎g���ŐS�ꂵ�������̂����A���ƒn���̌����m�[�g�̐�����I���A�܂��ȑO�̂悤�ȎB�e���ĊJ���邱�Ƃɂ����B

�@

�@

�@

|

| �@ |

2012.2.4�`2.5�i�y�`���j�@�q���̖{�i��j

�u����ȃJ��������Y������Ă���������B�v

�@�ƃJ�������[�J�[�̕��ɂ��肢����ƁA

�u���R�ʐ^�Ƃ́A�݂Ȃ������������̂ł����A�J�������g���l�S�̂Ƃ��ẮA���̗v�]�͋ɁX�����h�œ���Ȃ��̂ł�����E�E�E�v

�@�ƕԂ��Ă���B

�@���R�ʐ^�́A�ʐ^�ƊE�̒��Ŏ��ɑ���Ȃ����炢�ɏ����ȕ���ł���悤���B

�@���l�ɁA�q���̖{�̐��E�ł��A���R�̖{�̈����͏������B

�@�l�́A�q���̂��납�玩�R�̖{����D�����������A���R�̖{�������嗬�ł���Ǝv������ł������A�݂Ȃ������v���Ă��邾�낤�ƌł��M������ł��������ɁA���R�̖{�̈����̏������Ɛl�C�̂Ȃ����v���m�炳�ꂽ���ɂ͏Ռ��ɋ߂��V���b�N�����B

�@�{�̃C�x���g�ł��A�Ȋw���⎩�R���̓��W������ƁA�l���W�܂�Ȃ��̂��������B

�@���R�ʐ^�̍ő�̎s��͎q���̖{�ł���B�������A���̍ő�̎s��̎q���̖{�̐��E�ł����A���R�͋ɁX�����h�Ȃ̂��B

�@�����l���狳����Ă��A�Ȃ��M�����Ȃ��C�������A�l�̐S�̒��ɂ������B

�@���R���D���Ȏ҂́A�����̎��͂����R���D���Ȑl�Ōł߂Ă��܂������Ȃ̂ŁA���̌����������Ȃ��X��������B

�@�������A�q���̖{�̒��ł��w���b�x�̐l�C��ڂ̓�����ɂ������ɁA�����A�����ȂI�l�C��������Ă���Ȃ��ƂȂI�Ə��߂Ă��ꂪ�����ł����B�q���̖{�ƌ����A���b�Ȃ̂��B

�@���b�Ǝ��R�̖{�́A���ɑɂɈʒu����B

�@����t�B�N�V�����ł���A����m���t�B�N�V�����B�������A�Ⴆ�{����ǂ����Ǝv���̂Ȃ�A���R�Ɋւ���m�����Ȃ���A�ǂނ��Ƃ͂ł��Ȃ����낤�B

�@�܂����R�Ȋw�̌����҂����āA���R�̒���������ɘ_��������l���Ă���킯�ł͂Ȃ��A���R�������Ă���͂��B

�@������m���ɕ������͈قȂ邪�A���҂͌q�����Ă��邵�A�������Ă���̂��B

�@�l�́A���̂��b�̐l�C�̒��ɁA�{�̔M�����E�̒��ɁA���R�̖{�������Ă��炢�����Ɗ�����悤�ɂȂ����B

�@�������������A���R�ʐ^�Ƃ�����ςɏ����ȃW����������O�ɏo�āA�����Ƒ����̐l�Ɏ��R�ɂ��Ēm���Ă��炤���߂ɉ�������������̂Ȃ�A�{�̐��E�ł���Ă݂����Ɗ�����悤�ɂȂ��Ă����B

�@

�@���āA�{�Ɋւ����ςɔM�����������Ă�������������̎�������K�˂Ă�������A���̒��Ԃ̒[����ɉ����Ă��炦�邱�ƂɂȂ����B

|

| �@ |

2012.2.2�`2.3�i�`���j�@�q���̖{�i�O�j

�u���R�ʐ^�̐��E�ł����������O������Ă��Ă��A�ʐ^�E�ł͂قƂ�ǖ����Ȃ�B�v

�@�ƍ����ʐ^�Ƃ̊C��a�j�搶����w�E�����ꂽ���Ƃ�����B

�u������N�����Ⴂ���R�ʐ^�Ƃ́A���R�ʐ^�̒��ԓ������ɗ��܂��ĂȂ��ŁA�ʐ^�E�Ɋ���o���Ȃ����B�v

�@�ƁB

�@�m���ɁA�ʐ^�ƊE�ł́A���R�ʐ^�ȂǂقƂ�Ǒ���ɂ���Ă��Ȃ��ƌ����Ă������̂�������Ȃ��B

�@���ʓI�ȕ\���ł͂��邪�A���R�ʐ^�Ȃ�ď��q���̐��E����A�Ǝ~�߂��Ă���ꍇ�������B

�@���������A���R�ʐ^�ȂǂƂ������t���ł����̂���r�I�ŋ߂̘b�B����ȑO�́A���R���̎ʐ^�ƂȂǑ��݂��Ȃ������̂��B

�@���R�ʐ^�ƂŁA�ʐ^�E�ł����O���m���Ă���l�́A�S���łT�l�ȉ����炢�ł͂Ȃ��낤���B

�@�C��搶�́A�L���ɂȂ邱�Ƃ���ƌ����Ă���̂ł͂Ȃ��B�́A���钘���Ȏ��R�ʐ^�Ƃɂ��āA�l���A

�u�m���ɂ����ʐ^�Ȃ�ł����ǁA�ŋ߂̒���͂��܂�ɓ����悤�Ȃ��̂���߂���悤�ȋC�������ł��B�v

�@�ƌ�������A�搶�́A

�u����͂��Ȃ������R�ʐ^�ɋ����������ĐϋɓI�Ɍ��Ă��邩��ł���A��ʂ̐l�͂��ꂭ�炢�܂ł���ď��߂Ė{�ɋC�t���A��Ɏ���Ă�������Ȃ�B�v

�@�Ƃ�����������B

�@�����ʂɎ��R�ɋ���������킯�ł͂Ȃ��l�Ɏ��R��m���Ă��炤���߂ɂ́A�]�������]�ނ܂����A�L���ɂȂ炴��Ȃ��B

�@���āA�l�́A�C��搶����w�E�����ꂽ���Ƃ́A�Ƃɂ�����ʂ莎���Ă݂邱�Ƃɂ��Ă���B

�@�����ɁA�����Ȃ�̂������l����B

�@�C��搶�����������u�ʐ^�ƊE�Ɋ���o���Ȃ����v�Ƃ����̂͂P�̗�ł���A�ʂɎʐ^�ƊE�łȂ��Ă��A��ʂ̐l�Ɏ��R�̂��Ƃ�m���Ă��炤���߂̊������ł���A����ł����̂ł͂Ȃ��낤���B

�i�����j

�@�@�@

|

| �@ |

2012.1.31�`2.1�i�`���j�@�������̐��E

�u����͋�J���܂����I�v

�@�ƈ���̖{�������Ă����B

�@�����Ă����������̂́A���̖{��ҏW����S����B

�@�ȑOS���o�ŎЂɂ��߂̍ۂɂ́A�ꏏ�ɐ����d�������āA��������̂��Ƃ�����������̂������B

�@���������y�[�W���߂����Ă݂��̂����A�Ȃ�قǁI����͑�ς��B�������邽�߂ɂ́A���Ȃ�̐l���̃v�����N�g���̌����҂̋��͂Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B

�@�ʂ����āA�{�̌��̕��ɋL�ڂ���Ă��鋦�͎҂̖��O�����Ă݂�A�C�������Ȃ肻���Ȃقǂ̐l���̖��O���L�ڂ���Ă����B

�@�y�[�W���ƂɁA�v�����N�g���̖��O�Ɩʔ������b���Љ��Ă���B

�@���w�Z�̍��w�N�`��l�������Ɗ������B

�@�����A������������Ă݂����Ȃ��B

�@�́A�����A�ȒP�Ȍ��������Ă��ꂽ���Ƃ��������B�M����ɓ��邭�炢�̃T�C�Y�ŁA�]�����݂����ȓ���ŁA��[�t�߂ɂ͏����ȏƖ�����������Ă���A����Őg�̉��̕����蓖���莟��Ɍ�����ƂĂ��y�����ė��ɂȂ������Ƃ��A�{�̃y�[�W���߂����Ă���Ǝv���o���ꂽ�B

�@���̌������́A������A�ǂ����Ŗ������Ă��܂����B

�@

�@

|

| �@�@�@ |

�挎�̓��L�ց�

|