| |

| |

| ・今現在の最新の情報は、トップページに表示されるツイッターをご覧ください。 |

| |

2011.7.31(土) 劇的

NikonD3X AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF) 接写リング SILKYPIX

真ん中の小さなボウフラは、生まれて間もないもの。両端の2匹は3度の脱皮を経て、あと少しで蛹になる段階。

こうしえ撮影してみると、劇的に大きくなっていることに改めて驚かされる。

NikonD3X AF-S VR Micro-Nikkor ED 105mm F2.8G(IF) 接写リング SILKYPIX

こちらは、水中の蛹が羽化し、蚊の成虫が現れている様子。

蚊で吸血をするのはメスのみ。

この個体はメスなので、放っておくと血を吸われてしまうから、撮影終了後は忘れずに、野に放っておかなければならない。

もっとも、メスの蚊が血をするのは交尾のあとなので、オスの蚊を室内で逃がさないようにしてもいいが、無害なオスに関してはどうしても警戒心が甘くなるため、気が付いたら羽化をして部屋の中を飛び回っていたなどということになりがちで、やっぱりメスの蚊には早めに出て行ってもらった方がいい。

蛹から成虫になる際にも、随分大きくなっている。

脱皮や羽化といった現象は、とにかく劇的である。

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.30(土) 新しいカメラ

Panasonic LUMIX G2 Ai AF Micro-Nikkor 60mm F2.8D SILKYPIX

羽化や孵化や脱皮を狙って撮影するのは、必ずと言っていいくらいツライ。

過去にその手の撮影で、純粋に楽しかったものと言えば、セミの羽化の撮影くらいだろうか。セミの羽化の場合、地上に姿を現わした幼虫さえ見つければ、後は手順に事が進むし、ひどく待たされることはない。

一方で、メダカの孵化の瞬間などは、確実な徴候はないし、ただひたすらに待たなければならないからツライ。待ち時間が3〜4時間ならともかく、5時間、10時間と伸びてくると、さすがにこたえる。

さらに、そんな日が1日、2日、3日と続くと、人間をやめたくなることもある。

加えて、メダカの卵くらいのサイズになると、肉眼ではよく見えないのが、撮影の難易度を高くする。

孵化や孵化や脱皮でも、肉眼で見える被写体の場合は、ソファーにでも横たわり、本でも読んだりテレビでも眺めながらでも待つことができるが、小さな被写体の場合、拡大レンズを取り付けたカメラのファインダーをのぞいたまま、待たなければならないのだ。

これは大変にキツイ。

ただし、お金さえ出せば、それは過去の話。

さて、パナソニックのカメラを一台買ってみた。

このカメラは、プロが一般的に仕事に使う一眼レフと呼ばれるタイプのカメラとは異なり、液晶に映し出された像を見ながら撮影する。また、その像の一部を拡大することもできる。

こいつを使えば、小さなメダカの卵を拡大した像を見ながら、待ち時間を過ごすことができる。だから、待ち時間が随分楽になる。

オリンパスにも似たタイプのカメラが存在し、僕も愛用しているが、オリンパスには残念ながらACアダプターがないので、待ち時間せいぜい数時間程度の撮影ならいいが、それを超えるような場合には適さない。

画質は、一般的な撮影なら一眼レフの方がいいが、拡大倍率が高い場合は、一眼レフと同等か、それ以上。

若干白飛びしやすいのと、RAW現像時に露出補正をするとノイズが出やすいので、撮影の段階でライティングと露出をパーフェクトの設定しておく必要がある。

レンズは、アダプターを介してニコンのものを取りつけて使用してみたが、別に何の不自由もないどころか、ニコンのレンズは大変に優秀でよく写る。

中でも、Ai AF Micro-Nikkor 60mm F2.8Dは、ボケに癖がなく、前ぼけと後ボケが同じようにぼけるので扱いやすい。

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.27〜29(水〜金) 蚊

おそらく、左側がオス、右がメスになる蛹だ。

ただ100%の自信はないので、撮影後は別個に容器に入れた上で成虫になるまで待ち、オスメスを確認しておこうと思う。

蚊の場合、普通、オスが先に成虫になり、その後遅れてメスが羽化をする。

もちろん、生き物のすることであるから例外もあり、なかなか羽化しないオスも存在するが、十中八九、オスが一日先に成虫になる。

これは蚊に限った話ではなく、昆虫にはよく当てはまることで、チョウだって、セミだって、だいたいオスが先に成虫になる。

オスが先に成虫になると書いたが、蚊の場合、蛹になる段階でオスが一日早い。つまり、オスの方が幼虫の期間が一日短いことになる。

蚊の写真や蚊に関して、意外な人が興味を示すことに驚かされている。どちらかというと生き物を苦手にしているような人が、案外、蚊のことを知りたがる。

僕らよりも2世代くらい前の人なら、蚊は日本脳炎ほか、危険な病気を媒介する危ない存在であり、成虫になる前の段階で必死に駆除しなければならず、幼虫であるボウフラや蛹の姿はほとんど誰でも見たことがあり知っているのだろうけど、僕らくらいの世代になると、幼虫やさなぎの姿が驚きだったりする。

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.25〜26(月〜火) 体内時計

深夜に蚊の卵の孵化を待っていたら、眠気でウトッとしてしまった。そしてしばらくして目を覚ましたら、卵はすでにボウフラの状態だった。

しかたがないので別の卵を撮影しようとしたら、その日採集してきた卵は、1個をのぞいてほぼ同じ時間帯に孵化を終えていた。

体内時計の働きである。

見事なもんだなぁ。

僕の大学時代の恩師は、昆虫の体内時計の研究の第一人者だったから、僕も、蚊の体内時計を研究テーマに選んだ。

けれども、今回、蚊の卵が同じ時間帯に揃って孵化をすることを体験した時ほどの感動は、学生時代にはなかった。

その理由は、研究室にはさまざまな研究の積み重ねがあり、それらが最初から知識として与えられたからだと思う。自然科学の研究は、未知のことを、すでに存在する知識を用いて説明していくわけだからそれは仕方がないことではあるけど、僕には、苦労や失敗を自分で体験することが必要だったのだと思う。

さて、残った1つの卵をカメラの前にセットして1時間ほど待ったが、孵化は始まらなかった。

そこで、その卵の撮影は諦めることにした。何事にも例外があり、体内時計の働きで見事に同じ時間帯に孵化をする蚊の卵の中にも、そうではないものが存在する。

その例外的な卵に執着するよりも、また翌日、決まった時間に孵化をするものを待った方がいい。

今日は、また卵の採集からやり直し。

孵化をする時間帯を把握できたので、今日は結果がでる可能性が高い。

撮影に使用する卵は1個だったとしても、たくさんの卵を採集しておけば、孵化をする時間帯等のデータを得ることができる。

僕はそうして、何が典型なのかを浮き彫りにすることを重視している。生物の振る舞いの中には典型が存在し、同じ種類の生き物が同じように振る舞おうとすることに驚きを感じるのだ。

何で同じになるの?と。

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.23〜24(土〜日) 表面張力

水槽のガラス面には、表面張力が発生する。だから水槽に水を入れた場合、陸上部分と水中部分との境目は、定規と先の尖ったシャープペンシルで直線を引いたかのようにスパッと2つに分かれるのではなく、そこに幅1ミリくらいのバンド状の境目が生じる。

境目は、小さな生き物を撮影する際に障害となる。

例えば、小さなメダカの稚魚が水面の餌を食べている写真を・・・などと求められた際に、メダカとその境目が重なってしまうのである。

孵化したばかりの蚊の幼虫なども、その幅の中に収まってしまうような大きさだから、水面に浮いている姿を水槽のガラス越しに撮影するためには何かの工夫が必要になる。

つまり、研究をしなければならない。

いろいろと試行錯誤の結果、表面張力の影響を消す方法を見つけ出した。完璧ではないし、納得できない箇所もあるが、一応、孵化してまもない微小なボウフラの写真が撮れた。

表面張力に相当する別の引力を加えればいいことが分かった。

研究は、必ずしもいい結果がでるわけではないし、そもそも、自分が確立したいものが不可能であるケースだって珍しくない。

そして、研究をしてみたものの結果が出なかった場合、フリーの立場では一円にもならないどころか、赤字になるのだからツライ。

僕は、研究すること自体にはやりがいを感じるが、現実の生活を考えると厳しいなと感じることが多々ある。結局、寝る間を削るとか、食事をしたり、風呂に入ったりする時間を削ることになるし、しばしば、人間らしい生活を捨てることになる。

随分以前の話だが、ある女性から、

「あなたがうらやましい。好きなことができていいですね!」

とよく言われたものだった。

その方は共産党に所属し、後に県議に当選された。

労働者の労働条件などに関して大変にうるさい方だった。一方で、僕らの仕事は典型的な弱肉強食の世界。労働時間に関する決まりもないし、労働自体も一般的な感覚で言うなら無茶な場合が多く、その方が普段否定しておられるものだらけ。

なのに、そんな僕の暮らしをうらやましいとおっしゃるのだ。その方がうらやましいと感じていたのは、何だったのだろう?

いろいろと考えられるが、僕らのことを、遊んで暮らしていると思い込んでおられたのだろうか。

あるいは、社会一般の感覚でいうなら過酷な労働条件を 『楽しい』 と感じる僕らの変態とも言える感覚を、うらやましいと感じられたのだろうか。

ともあれ、時々僕の仕事のことを、

「好きじゃなとつとまりませんね」

と言われることがある。

それはその通りだと思うが、人が何かを好きになるのが、すべて素質や産まれ持った好みのような運命的なものに左右されているとと思っておられるのなら、それは大間違えだと思う。

何かを好きになったり、好きであり続けることができるかどうかにも心がけや努力の要素がある。僕は、そうした要素が、全体の2/3くらいはあるのではないかと感じている。

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.21〜22(木〜金) 運命

もう10年くらい前のこと。高校で数学を教えておられるM先生から、

「うちのクラスの生徒がだらけきっているんで、今日は怒鳴りあげてやりました。この受験前の大切な時期に、男女交際をしているバカ者がいるんです。」

と話しかけられたことがあった。

僕は、返事に困った。

僕の場合、好きな人がいて、その人と同じ学校に行きたいというのが、大学受験の大きなエネルギーになった。二人で話し合って、同じ大学を受験することに決めたのだった。

当時、国立大学はA日程とB日程に分かれており、一人が2校受験することができた。

そして僕は2校とも合格したが、彼女は第二希望の山口大学にしか合格することができなかった。

「どうする?」

「山口に行くにきまっとるやん。」

僕は迷わず答えた。

学校の先生に報告をしたら、なぜ第一希望の学校を選ばないのかと少々責められた。

先生は、どうも偏差値が高い方の学校へ行かせたいようだったが、僕は、そんな発想は、実にくだらんと思った。

勉強なんて、お金と時間さえあれば幾らでもできるが、好きな人はお金で買うことはできない。

人によって何が大切かは様々であることは言うまでもないが、もしも教育というのなら、好きな人と進学先を天秤にかけた際に、好きな人を選ぶことの方が真っ当であるような気がするのだが、どうだろう?

大学では、体内時計の研究をしておられた千葉先生の研究室に属した。

これまた、先生の研究内容に興味を持ったというよりは、先生が好きだったと言った方がいい。

千葉先生の実験材料は蚊だったから、僕も、蚊の研究をすることになった。

正直に言えば、蚊には全く興味はなかったのだが、毎日扱っていると、次第に思い入れが生じるもので、蚊に纏わりつかれると、学生時代の懐かしい思い出が込み上げてきて、煩わしいようで嬉しい。

だから、蚊は、いずれ本にまとめてみたい、と自然写真の仕事を始めた当初から密かに思っていた。

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.20(水) 献本

もしも誰かが

「美しい物こそが素晴らしくて、美しいものこそが本物」

というのなら、僕はその人を、胡散臭く感じると昨日書いた。

人が何かを好きになるのはその人の勝手だし、美しい物を好きであることには何も問題もないし、僕も美しい被写体に出会うと写欲をそそられるが、それだけを追求するとか、それこそが「本物」などという発想になり、排他的になって疑いを持たないことは非常にいかがわしい。

以前、僕がよくカエルやサンショウウオを撮影する水溜りに、どこかから買ってきた水辺の植物をせっせと植える方がおられた。汚い水溜りをキレイにしよう、という発想だった。

しかし、両生類の繁殖場所に、妙な植物がはびこっては困る。

ところが本人は、美しくすることの何が悪いと思っているのだから、それを理解してもらうことは難しい。

仕方がないので、その人が植え、僕がこっそり捨てるということがしばらく繰り返された。

その人が理解できないのも無理はないな、と思う。時には行政を上げてどこかの森を切り開きお花畑が作られ、報道やその他で『夢のような場所』とそれが賛美されるのだから。

みんながそれを望むのなら、多数決の社会なのだからそれはそれで別に仕方がないと思うのだが、疑いを持たないことを、僕は怖いなと思う。

特に話が美談であればあるほど、そうなりやすい。

一方で、美しい生き物や可愛い生き物はよく売れるし、自分自身も含めて、それを煽っている嫌いがある。また、どの写真を使うかは使う側の人の自由であり、市場原理に従うしかない。

そんな中で、自分に何ができるのかを考えた結果作ったのが、水と地球の研究ノート(全5巻・偕成社)だった。

このシリーズは理科教育の現場を意識した本だが、理科教育の現場で活用される本なら、エンターテインメントの本とは違って、そこまで可愛いとかキレイに縛られることもなく、普段、地味だとか可愛くないといった理由であまり写真が使用されない生き物だって、主人公として堂々と登場できるに違いないと考えたのだった。

さて今日はその本を、北九州市長に献本する日。

1セットは市長個人に、1セットは教育委員会宛てに届けてきた。

僕にできることは、知ってもらうことしかない。

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.19(火) 美しい物って?

「美しい物を美しいと感じることができる心が大切です。そんな感性を育てなければなりません。」

などと言われると、何だかしっくりこない感じがする。

じゃあ、きれいじゃない場所はどうなるの?とか、きれいじゃない生き物はどうなるの?という思いが込み上げてくる。

『美しい物』を『美人』と置き換えてみてはどうだろう?

「美人を美しいと感じることができる心が大切。」

と。

美人が好きなのは別にいいと思うけど、それはどちらかと言えば欲望に近いものではなかろうか?

いやいや、その人が言う『美しい物』が何を指しているのかが肝心。

もしも、

「あなたたちは最初から毛嫌いしているけど、ムカデだって美しいよ。」

というのなら、その人の話を聞いてみたい気持ちがあるが、

「桜は美しい。花見を楽しむ心が大切。」

というのなら、それは人にとって心地いいものを正当化しているに過ぎず、あなたの欲望ではありませんか?と返したくなる。

人は欲深い存在であるから、欲望を否定するつもりは毛頭ないが、自分の欲深さを知っておくくらいの謙虚さは欲しいものだと思う。

以前、ある方から、

「私は、子供たちに本物の自然を体験させたいんです。」

と言われたことがあるが、その本物っていったい何を指しているのだろう?

僕が話を聞いた範囲では、その中に、蚊やゴキブリやムカデは、含まれていないような印象だった。

けれども、蚊だって、ゴキブリだってムカデだって、本物か偽物かと言うのなら、本物なのである。

ゴキブリやムカデにも愛を注げとは言わないし、僕もゴキブリは大の苦手ではあるが、人間から見た時に心地良い生き物や自然ばかりを持ち上げ、それを愛する心こそがすばらしい感性であって、本物というのなら、その人はむしろ胡散臭いなと僕は感じる。

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.18(月) ドライプランツ

小学校の理科の教科書にはメダカが登場する。 小学校の理科の教科書にはメダカが登場する。

そしてその水槽には、しばしばオオカナダモという水草が植えられていて、メダカが卵を産み付けるための場所になっている。

ところが実際に試してみると、メダカは、オオカナダモにはあまり卵を産みつけようとしない。

それよりも、水槽の中のろ過装置に産み付けようとしたり、砂利を好む。

そこでろ過装置や砂利などをすべて取り出し、ツルツルの水槽の中にオオカナダモだけを入れていおいても、やっぱりオオカナダモには卵を産みつけたがらない。通常なら早朝に産卵してしばらくお尻にぶら下げてある卵は、お昼過ぎにはどこかに産み付けられるのだが、水槽内にオオカナダモしかない場合は、夕刻まで卵がお尻にぶら下げられている場合もある。

では、と代わりに色々なものを水槽に入れてみると、メダカは、苔のような質感のものに好んで卵を産み付ける。メダカが好きなものを入れてやれば、とても積極的に卵を産みつける行動が見られるから観察が楽しくなる。

オオカナダモに全く卵を産みつけないわけではないから、それは間違えではない。また、どこに卵を産みつけたがるかには個体差があって、オオカナダモにも卵を産み付けるものもいるけど、それでも、仕方なくという感じがする。

だから、

「メダカがオオカナダモに卵を産みつけているシーンを撮影してください。」

などと言われると、結構、苦労させられる。

先日、飼育セットを購入したら、水草を模したドライプランツという人工物が含まれていたのだが、これはメダカがいかにも好きそうな材質だ。

おそらく、教科書に書いてある通りに水草を水槽に入れてみたものの、案外メダカが卵を産みつけないことに気付いた人が、じゃあ、メダカが好きなのは何なのか?といろいろ試した上で考えたのだと思う。

そうした、当たり前に本に書かれていることが案外再現できない例は、別にメダカに限った話ではなく、ありとあらゆる生き物の撮影、いや僕が経験したすべての生き物の撮影に当てはまる。

子供の本の場合、多分にエンターテインメントの要素が含まれているのであり学術論文ではないのだから、堅苦し過ぎることにも問題があると感じる半面、なるべくその生き物の典型的な姿を歪めて伝えたくないという思いもあり、そうしたシーンの撮影をどうしたらいいのかは、僕の仕事の上での悩みの1つだと言える。

さて、ちょうど、同じような悩みを持つ編集者がおられることが分かった。意見交換ができる相手がいるというのは、いいものだなぁと感じるし、非常にありがたい。

まあ、大部分の人にとっては、どうでもいい、下らないことなのだろうし、そして下らないというのもまた大切なことであるに違いない。だから、正しく悩みたいものだと思う。

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.15〜17(金〜日) 釣り(後)

OLYMPUS PEN Lite E-PL1s M.ZUIKO DIGITAL ED40-150mm F4.0-5.6 SILKYPIX

渓流魚は、ささ濁りといって、水が少々濁っているくらいがよく釣れるが、今回はまさにそのささ濁りであって、コンディションは上々。

これはイイ!

がしかし、こりゃまずいなぁ。

というのも、これだけコンディションが整っていて魚が釣れなければ、言い訳に困る。

僕はだいたい、どちらかというと逆境の方が性に合う。釣りをしていても、いかにも釣れそうないいポイントは、あまり得意ではない。

そして、その悪い予感は見事に的中し、釣っても釣っても、魚が針に掛かってくれない。

そんな時は、誰かが先行して釣りをした後を自分が歩いているケースをまず疑うのが定石で、足元注意深く見てみれば、新鮮な足跡が見つかった。

そう言えば、途中でジムニーに乗った二人連れとすれ違った。どう考えても、奴らに違いない!

二人連れのうちの一人は女性だったから、厳しい場所には行けないはずだ。

そこで、場所を変え、よほどに健脚でなければ難しい沢へと入ってみることにした。

新しい場所での最初のいいポイントは弟に譲ることにしたら、対岸の木の枝を釣ってしまった。

針を外すためにゴチャゴチャやってしまうと、釣り場を荒らしてしまうので、弟をそのまま待たせ、今度は僕が釣り針を送り込むことにした。

が、僕もコントロールミス。針は、魚が釣れるはずの場所よりも随分手前に落ちてしまった。

しかし、数匹の大きなヤマメが狂ったように泳ぎ回るのが見えた。これは活性が高い。今日は、10や20は堅いな!と胸が高まる。

ところがやっぱり、その後も、魚は針をよく追うにもかかわらず、釣れそうで釣れない。

なぜだ!なぜなんだ!

結局僕は、たった一匹しか、持って帰られるような魚を釣ることができなかった。

前日からベロンベロンに酔っ払っていた釣りの師匠は、

「わしは下に入るよ。」

と千鳥足で下流に向かったが、4匹の魚を釣り上げた。

あれだけ酔っ払っていながら、さすがとしか言いようがない。

帰りの車の中で、師匠が突然に大きな声で、

「こら〜」

と叫んだので、何事かと思ったら、どうやら師匠は夢の中のようだ。何か腹が立つ夢をみておられるのだろうから、気の毒に思って、

「どうしました?」

と声をかけてみたら、

「ムフフ、もう大丈夫。」

「何がですか?」

「大丈夫、もう追い払ったから。」

どんな夢を見ておられたのだろう?

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

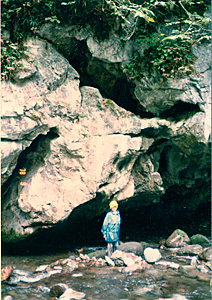

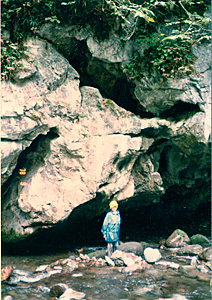

2011.7.10〜14(日〜木) 釣り(前)

僕の渓流釣りの師匠が、中皮腫を患っている可能性があると聞かされた。

いろいろな検査の結果、結局無事が判明し、胸部の痛みは、実は腸の疾患から引き起こされていることがわかってきた。腸に異常が生じると、腸と接している横隔膜が圧迫され、胸部に痛みを感じるケースがあるのだそうだ。

それはともあれ、渓流釣りは、足場の悪い沢を長距離歩く、危険と体力の消耗を伴う釣りなので、年を取った師匠が渓流から離れて久しいが、体の無事が判明したところで、一度釣りに誘ってみることにした。

「ある日突然重病が見つかって動けなくなる可能性があるのだし、一度渓流に行っておきませんか?ある日突然余命がないと宣告されたら、ああ、最後に一度渓流に行っておけば良かった!、と後悔するかもしれませんよ!」

と。

今日の画像は、僕が初めて渓流釣りに連れて行ってもらった時のもの。古い写真に刻まれた日付によると、その日は1979年9月10日だった。

渓流魚には、産卵期の魚を守るための禁漁期があり、九州では、釣りをしていいのは9月30日までだから、禁漁まであと20日というタイミングだ。

そう言えば、その時釣り上げて味噌汁に入れて食べたヤマメは、小さな卵を抱いていた。

獣医学科出身の師匠が、これは腎臓、これは卵巣と理屈っぽく説明しながら、味噌汁を作ってくださったことを思い出す。

僕も、ここ15年くらいは写真に夢中になり、釣りをしなくなっていたが、昨年、弟が釣りをしたいと言い出し、その後、今回が3度目の釣行になった。

師匠は、誰かに運転してもらい、ウイスキーを飲みながら釣りに連れて行ってもらうのが一生の憧れだということで、出発直後から帰宅をするまで、まさにベロンベロンの酔っ払い。

僕なんかは、せっかくの釣りが勿体ないじゃないか?と感じるが、本人がそれがしたいというのだから、それも良かろう。

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.7〜9(木〜土) またまた来客

自然写真家が地方に住んでいる一番のデメリットは、出版社が遠いこと。自然関係の出版は、ほんんど東京でしか成り立たないという現実がある。

だが今の時代、さまざまな便利なアイテムが存在するのだから、それらをいち早く導入し、地方にいることの弱点をなるべく小さくするよう、僕は心掛けてきた。

ある時、ある編集者がおっしゃった。

「カメラマンさんのところに行って、撮影の準備も含めて手伝って散々に頑張ったにもかかわらずロクな写真が撮れなかったのに、武田さんに電話でお願いしておけば、すぐにもっとイイ写真を撮って、メールで送ってもらえる。」

と。

そんないかにも現代的なやり方が必ずしも正しいとは思わないのだけど、僕の狙いが関係者に伝わった。

また、僕よりも若干年上の方ならバブリーな時代を経験しておられるが、僕の場合は、写真の仕事を始めた時にすでに世は不景気の真っただ中であり、各社が余計なお金を使いたがらない状況だったこともある。

しかし今回は、東京から人がお越しになり、一緒の写真を撮ることになった。

果たして、結果は上々。

隣に編集者がおられると、こんなにも効率よく仕事が進むものなのか!

撮影した画像はすぐにパソコンの画面で確認し、おおまかではあるが実際にレイアウトし、

「そこは、もっとこうなっていたら・・・」

などと言ってもらえれば、すぐに撮り直しができる。

今回お越しになった方は生物学の出身で、ああすれば、こうなるという僕の理屈っぽい説明を一瞬で理解してくださったことも大きいが、それにしても効率がいい。

これなら、東京〜福岡の往復の費用と宿泊費分くらいは、軽く取り戻すだろう。

もちろん、すぐに撮影できるシーンかどうかの問題もある。

また、何枚の写真を必要としているかなども考慮する必要があり、一枚の写真のために、数万円の旅費を使うのは浪費に相当するのかもしれないが、何ページか分の写真を必要とするのなら、こんな写真はないか?あんな写真はないか?と探し回るより、撮ってくれ、と福岡までお越しください。

一方、僕の側も、

「ここは、どうにかなりませんかね?」

と指摘されたことが、非常にありがたかった。

実は、僕自身、いつも気になっていた箇所があり、そこを指摘されてなんとかしようと考えているうちに、上手い解決方法が思い浮かんだのだ。

なるほどなぁ。編集者がカメラマンを育てる部分もあるな。

(お知らせ)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.6(水) 来客

最近、自分自身のことで分かったことが1つある。それは、僕は、分かりにくいタイプであるということ。だから、誰か出版関係者が僕の事を知った際に、パッと閃いて、「いいですね!さっそくですが本を作りませんか。」という風に、トントン拍子には事が進まぬ可能性が高い。

この春、偕成社から出たばかりの5冊組みの 『水と地球の研究ノート』 だって、出来上がった本は非常に明快で分かりやすい本だと思うが、企画自体は、サラッと話して人に理解してもらえるようなものではなく、偕成社のOさんが一生懸命に話を聞いてくださった上で、ようやく成立した企画だった。

さて、今日は写真関係者の来客あり。

忙しい時期だけにどうしようかと一瞬躊躇したが、メールの文面に書かれていた、

「今すぐどうこうではなく、交流を持ちたい。」

という一文がピンと来て、なるべく早い段階にお会いしたいと思った。そうして時間をかけて、じっくり付き合ってくださる方の存在は、ありがたい。僕のような分かりにくいタイプの場合、僕の話に時間をかけて耳を傾けてくださり、それを翻訳したり解釈してくださる方の存在が重要になる。

自然写真家として分かりにくい僕は、これから苦労するだろうな、と思う。

だから一層のこと、思いっきり苦労してやろうと思う。一筋縄では通らない企画を、懲りずに、粘り強く提示していきたい。

(お知らせ-1)

今月の水辺を更新しました。

(お知らせ-2)

写真展の案内・・・野村芳宏・西本晋也・武田晋一による3人展

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.3〜5(日〜火) 3人展

生き物の特殊なシーンの撮影の場合、準備だけで、一枚のシャッターも押すことなく一日が終わってしまう日が、僕の場合珍しくないが、今日もまさにそんな日になろうとしている。

自分の作業の遅さに焦り、うんざりし、そして自信を失う。

そんな風にして何日にも渡って延々と準備をし、撮影自体はせいぜい数時間で終わる場合が多いが、今度はその撮影のための時間をしっかり確保しなければ、それまでの準備に費やした時間も無駄になってしまう。だから、人と約束をするのは、僕にとって大変に悩ましい。

万が一、その約束の日と、散々準備をしたその撮影のX-DAYとが重なろうものなら・・・・。

一方で、あの約束があるから、それまでに何とかして撮影を終えなければ!という緊張感が、作業を短期間で終わらせてくれることもあり、これが一番の理想ではある。ただ、強い精神力が要求される。

さて、そんな中で毎年引き受けている恒例の写真展。

野村芳宏さん、西本晋也さんと僕の3人で10枚ずつの写真を持ち寄る。

野村さんは野鳥、西本さんはトンボ。お二人は、言うならば図鑑的な写真を好まれるが、今回もまさに野鳥図鑑とトンボ図鑑の世界だ。

僕は、逆に、今回は何が写っているのか、ぱっと見分からない写真を選んでみた。

● 場所 北九州市小倉南区平尾台 平尾台自然観察センター

● 期間 7月2日(土)〜8月31日(水) 9:00〜17:00

● 休み 毎週月曜日(ただし夏休み期間中は無休)

● 入場 無料

● 展示数 1人10点 合計30点 B4

|

| |

2011.7.1〜2(金〜土) 飛び道具

メダカの卵のふ化の撮影には、毎回苦心させられる。カメラのファインダーをのぞいたまま、その瞬間を長時間待つというのは、あまりにツライ。

基本的には一人で撮影をするのが好きな僕も、この時ばかりはチームの良さを思う。待ち時間が長くなればなるほど、食事やトイレの時間の確保が必要になる。

何かいい方法を・・・といつも思うのだが、撮影が終わればその解放感から、対策を先送りにしてしまう。

しかし、いい加減になんとかせんといかん、と今回は具体的な対策を打ってみた。

まずは、新しい道具の導入である。

カメラのファインダーに取り付けた道具は、ファインダー内の像を、電波を使ってリモコンへ写し出すことができる。

リモコンに映し出される像は、僕が思っていたよりも鮮明で、かなり使える。

また、リモコンのボタンを押せば、カメラのシャッターを切ることができる。

このリモコンさえ握りしめておけば、突然に腹を下すようなアクシデントに襲われたって、トイレの中からでも、メダカの卵を観察しながら、シャッターを押すことができる。

メダカの卵の撮影に限らず、他の撮影にも役に立ってくれるだろう。

棒の先に取り付けたカメラを、とぐろを巻いたマムシに触れるくらいグイと近づけ、リモコンでマムシの様子を見ながら撮影する。

また、このシステムと水中カメラを組み合わせた魚の撮影は、いずれ試してみたい。さらに、それらをラジコンボートに取り付ければ、魚がカメラに近づいてくるのを待つのではなく、カメラを魚に近づけることもできるだろう。

実売で5万円強なので若干高価だが、利便性だけでなくそうした夢も一緒に購入したと思えば、納得できる。

|

| |

先月の日記へ≫

|

小学校の理科の教科書にはメダカが登場する。

小学校の理科の教科書にはメダカが登場する。